- --------

- エルザ に …… アナ

- なに? オラフ

- Tokyo 2025 …. が 終( おわ ) わったら

- ひまわり …. Sunflower ….. が

- 気( き ) に なったんだ

- そうなのね わかるわ

- その気持( きもち ) ち

- わかって くれて うれしいよ

- ---------------

- それでね エルザ に アナ

- Copilot ….にね

- Sunflower …..の こと

- ちょっと 聞( き ) いて ….みたんだ

- その… 話( はなし ) ….

- 聞( き ) いて くれるかい?

- ええ いいわ 聞( き ) きましょ ♪

- --------------

- Copilot に …. 聞( き ) き..ました

- 📊 人数の規模について ….

- --------------

- 🇫🇮 フィンランド Finland

2025/09 --

--------

エルザ に …… アナ

なに? オラフ

Tokyo 2025 …. が 終( おわ ) わったら

ひまわり …. Sunflower ….. が

気( き ) に なったんだ

そうなのね わかるわ

その気持( きもち ) ち

わかって くれて うれしいよ

---------------

それでね エルザ に アナ

Copilot ….にね

Sunflower …..の こと

ちょっと 聞( き ) いて ….みたんだ

その… 話( はなし ) ….

聞( き ) いて くれるかい?

ええ いいわ 聞( き ) きましょ ♪

--------------

Copilot に …. 聞( き ) き..ました

ウクライナ国民( こくみん ) の避難先( ひなんさき ) について 質問( しつもん ) をします

現在( げんざい ) 、ウクライナは戦争( せんそう ) 状態( じょうたい ) なので世界( せかい ) 各地( かくち ) に 避難( ひなん ) をしている人( ひと ) は 多( おお ) くいます

そこで質問( しつもん ) です

現在( げんざい ) 、ウクライナの人達( ひとたち ) が 避難( ひなん ) をしている国( くに ) に、フィンランド や エストニア、ラトビア、リトアニアを 選( えら ) んで避難( ひなん ) を している ウクライナの人達( ひとたち ) は いるのでしょうか?

----------

はい、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアといった….バルト海( かい ) 沿岸( えんがん ) の…国々( くにぐに ) にも、ウクライナから避難( ひなん ) してきた人々( ひとびと ) が 一定数( いってい すう ) 存在( そんざい ) しています。

-------------------------

🌍 バルト三国( さんごく ) ・フィンランドへの避難( ひなん ) 状況( じょきょう )

以下( いか ) の 国々( くにぐに ) は、ウクライナからの 避難民( ひなんみん ) を 受( う ) け 入( い ) れている「近隣( きんりん ) 諸国( しょこく ) 」として 国際( こくさい ) 赤十字( せきじゅうじ ) の…..報告( ほうこく ) にも 含( ふく ) まれています:

エストニア …. Estonia

ラトビア ….Latvia

リトアニア …Lithuania

フィンランド ….Finland

これらの…国々( くにぐに ) は EU…加盟国( かめいこく ) であり、EUが 発動( はつどう ) した「一時的( いちじてき ) 保護( ほご ) 指令( しれい ) (TPD)」に 基( もと ) づいて、ウクライナ避難民( ひなんみん ) に 対( たい ) して 滞在( たいざい ) 許可( きょか ) や 支援( しえん ) を 提供( ていきょう ) しています。

特( とく ) に バルト三国( さんごく ) は 地理的( ちりてき ) にも ロシアに近( ちか ) く、ウクライナ情勢( じょうせい ) に 強( つよ ) い 関心( かんしん ) を 持( も ) っており、避難民( ひなんみん ) の 受( う ) け 入( い ) れにも 積極的( せっきょくてき ) です。

📊 人数の規模について ….

人数( にんずう ) 規模( きぼ )

正確( せいかく ) な 人数( にんずう ) は 国( くに ) ごとに 異( こと ) なりますが、2023年( ねん ) 4月( がつ ) 時点( じてん ) で….ウクライナから近隣( きんりん ) 諸国( しょこく ) に 避難( ひなん ) した 人( ひと ) の 総数( そうすう ) は…約( やく ) 570万人( まんにん ) と 報告( ほうこく ) されており、その中( なか ) には バルト 三国( さんごく ) や フィンランドも 含( ふく ) まれています。

🛡️ 安全保障( あんぜん ほしょう ) との 関係( かんけい )

バルト三国( さんごく ) は ロシアとの 緊張( きんちょう ) 関係( かんけい ) が 高( たか ) まる 中( なか ) で、ウクライナからの 避難民( ひなんみん ) を 受( う ) け 入( い ) れると 同時( どうじ ) に、自国( じこく ) の 防衛( ぼうえい ) 体制( たいせい ) も 強化( きょうか ) して います。

これは、ロシアの 次( つぎ ) の 標的( ひょうてき ) になる 可能性( かのうせい ) への 危機感( ききかん ) から 来( き ) ているもので、避難民( ひなんみん ) の 受( う ) け 入( い ) れと 安全( あんぜん ) 保障( ほしょう ) が 密接( みっせつ ) に 関係( かんけい ) している ことを 示( しめ ) して います。

もし、これらの 国々( くにぐに ) での ウクライナ避難民( ひなんみん ) の 生活( せいかつ ) 状況( じょうきょう ) や 支援( しえん ) 制度( せいど ) についても 知( し ) りたい 場合( ばあい ) は、さらに 詳( くわ ) しく ご案内( あんない ) でき ますよ。

--------------

そうですね ではお願( ねが ) いを します

ありがとうございます!では、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアに 避難( ひなん ) している ウクライナの 人々( ひとびと ) について、もう….少( すこ ) し 詳( くわ ) しく ご 紹介( しょうかい ) しますね。

🇺🇦 ウクライナ避難民( ひなんみん ) の 受( う ) け 入( い ) れ状況( じょうきょう ) (バルト三国・フィンランド)

以下( いか ) は 各国( かっこく ) の 主( おも ) な 受( う ) け 入( い ) れ 状況( じょうきょう ) と 特徴( とくちょう ) です:

-------------------

🇫🇮 フィンランド Finland

避難民( ひなんみん ) 数( すう ) :2023年( ねん ) 時点( じてん ) で….約( やく ) 60,000人( にん ) 以上( いじょう ) の ウクライナ人( じん ) が 一時( いちじ ) 保護( ほご ) を 申請( しんせい ) 。

支援( しえん ) 内容( ないよう ) :住宅( じゅうたく ) 支援( しえん ) 、医療( いりょう ) 、教育( きょういく ) 、職業( しょくぎょう ) 訓練( くんれん ) などが 提供( ていきょう ) されて おり、英語( えいご ) や フィンランド語( ご ) の 学習( がくしゅう ) 支援( しえん ) も 充実( じゅうじつ ) 。

特徴( とくちょう ) :ロシアとの 国境( こっきょう ) を 持( も ) つため、地政学( ちせいがく ) 的( てき ) な….関心( かんしん ) が 高( たか ) く、避難民( ひなんみん ) への 理解( りかい ) も深( ふか ) い。

--------------------------

🇪🇪 エストニア Estonia

避難民( ひなんみん ) 数( すう ) :約( やく ) ….40,000人( にん ) 以上( いじょう ) が登録( とうろく ) されている と 報告( ほうこく ) 。

支援内容:一時保護ステータスにより、就労・教育・医療が可能。ウクライナ語対応の窓口も設置。

特徴( とくちょう ) :IT 先進国( せんしんこく ) であり、デジタル支援( しえん ) が 整( ととの ) っている。 ウクライナ支援( しえん ) に 積極的( せっきょくてき ) な 姿勢( しせい ) 。

---------------------------

🇱🇻 ラトビア Latvia

避難民数:約35,000人以上が滞在。

支援内容:政府とNGOが連携し、住宅・食料・教育支援を提供。ウクライナ語の学校も設置。

特徴:ロシア語話者も多く、言語的な親和性がある一方で、ウクライナ支援には強い政治的意志がある。

------------------------

れらの国々は、ウクライナ避難民に対して温かく迎え入れており、EUの「一時的保護指令」に基づいて、迅速な支援体制を整えています。

もし、どの国がウクライナ避難民にとって住みやすいか、あるいは支援制度の比較などもご希望でしたら、さらに掘り下げてご案内できますよ。どの視点から知りたいですか?

---------------------------

もし、どの国がウクライナ避難民にとって住みやすいか、あるいは支援制度の比較などもご希望でしたら、さらに掘り下げてご案内できますよ。どの視点から知りたいですか?生活環境、就労支援、教育制度など、気になるポイントを教えてください。—- この部分での=どの国がウクライナ避難民にとって住みやすいか? 生活環境、就労支援….などについて詳しくお願いします

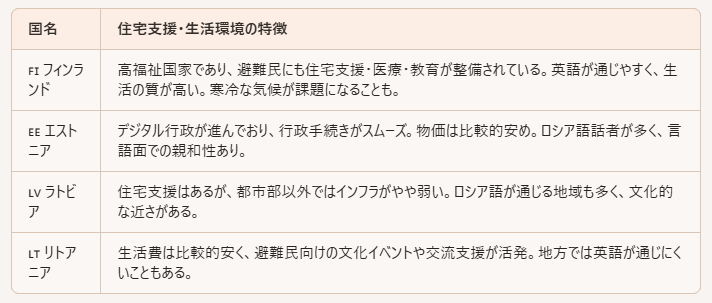

ありがとうございます!それでは、ウクライナ避難民にとって「住みやすい」とされる国について、フィンランド・エストニア・ラトビア・リトアニアの4か国を中心に、以下の3つの視点から比較してみましょう:

🏠 生活環境の比較

| 国名 | 住宅支援・生活環境の特徴 |

|---|---|

| 🇫🇮 フィンランド | 高福祉国家であり、避難民にも住宅支援・医療・教育が整備されている。英語が通じやすく、生活の質が高い。寒冷な気候が課題になることも。 |

| 🇪🇪 エストニア | デジタル行政が進んでおり、行政手続きがスムーズ。物価は比較的安め。ロシア語話者が多く、言語面での親和性あり。 |

| 🇱🇻 ラトビア | 住宅支援はあるが、都市部以外ではインフラがやや弱い。ロシア語が通じる地域も多く、文化的な近さがある。 |

| 🇱🇹 リトアニア | 生活費は比較的安く、避難民向けの文化イベントや交流支援が活発。地方では英語が通じにくいこともある。 |

--------------------------------

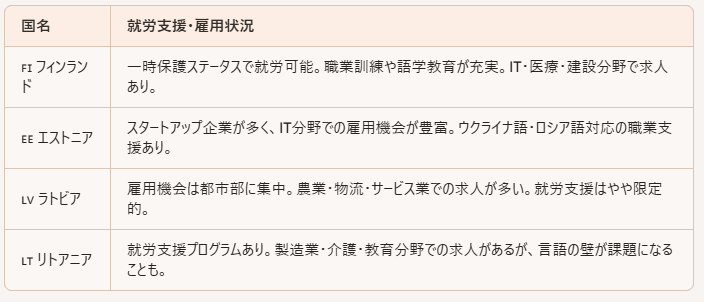

💼 就労支援・雇用機会

| 国名 | 就労支援・雇用状況 |

|---|---|

| 🇫🇮 フィンランド | 一時保護ステータスで就労可能。職業訓練や語学教育が充実。IT・医療・建設分野で求人あり。 |

| 🇪🇪 エストニア | スタートアップ企業が多く、IT分野での雇用機会が豊富。ウクライナ語・ロシア語対応の職業支援あり。 |

| 🇱🇻 ラトビア | 雇用機会は都市部に集中。農業・物流・サービス業での求人が多い。就労支援はやや限定的。 |

| 🇱🇹 リトアニア | 就労支援プログラムあり。製造業・介護・教育分野での求人があるが、言語の壁が課題になることも。 |

-----------------------------------

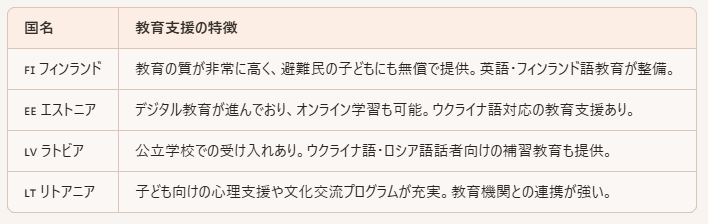

🎓 教育制度・子ども支援

| 国名 | 教育支援の特徴 |

|---|---|

| 🇫🇮 フィンランド | 教育の質が非常に高く、避難民の子どもにも無償で提供。英語・フィンランド語教育が整備。 |

| 🇪🇪 エストニア | デジタル教育が進んでおり、オンライン学習も可能。ウクライナ語対応の教育支援あり。 |

| 🇱🇻 ラトビア | 公立学校での受け入れあり。ウクライナ語・ロシア語話者向けの補習教育も提供。 |

| 🇱🇹 リトアニア | 子ども向けの心理支援や文化交流プログラムが充実。教育機関との連携が強い。 |

--------------------------------

🏆 総合評価(住みやすさ)

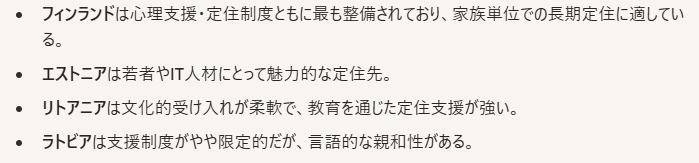

フィンランド:生活の質・支援制度ともに非常に高水準。寒さや物価の高さが課題だが、総合的には最も安定した環境。

エストニア:デジタル行政とIT雇用の強みがあり、若年層や専門職には魅力的。

リトアニア:文化的な受け入れが柔軟で、コミュニティ支援が手厚い。

ラトビア:物価が安く、言語的な親和性があるが、支援制度はやや限定的。

---------------------------------

どの国もそれぞれに強みがありますが、フィンランドは特に「生活の質」「教育」「就労支援」の面でバランスが取れており、避難民にとって住みやすい国と評価されることが多いです。

さらに詳しく知りたい項目(例えば医療制度、心理支援、長期定住の可能性など)があれば、そちらも掘り下げてご案内できますよ。どの視点から深堀りしましょうか?

それでは ….心理支援、長期定住の可能性など…の部分について詳しくお願いします

ありがとうございます。では、ウクライナ避難民に対する 心理支援 と 長期定住の可能性 について、フィンランド・エストニア・ラトビア・リトアニアの状況を中心に詳しくご紹介します。

----------------------------------

🧠 心理支援(メンタルヘルスケア)

戦争によるトラウマや家族との離別、言語・文化の違いなどから、避難民には心理的な支援が不可欠です。

公的医療制度の中にメンタルヘルスケアが含まれており、避難民も対象。

NGOや自治体がウクライナ語・ロシア語対応のカウンセリングを提供。

子ども向けのトラウマケアプログラムも整備されている。

---------------------------

精神保健センターが避難民向けに無料相談窓口を設置。

ウクライナ語話者の専門家によるグループセラピーや個別支援が提供されている。

デジタルツールを活用したオンライン心理支援も充実。

-----------------------------

NGOが主導するコミュニティ支援が中心。心理支援は都市部に集中。

ウクライナ避難民向けのストレスケア講座や親子支援プログラムが開催されている。

-------------------------------

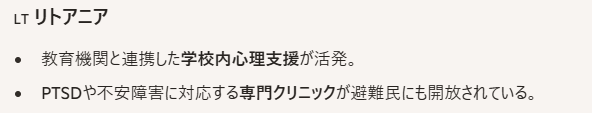

教育機関と連携した学校内心理支援が活発。

PTSDや不安障害に対応する専門クリニックが避難民にも開放されている。

--------------------------------

🏡 長期定住の可能性

EU加盟国では、ウクライナ避難民に対して「一時的保護指令(TPD)」が適用されており、最大3年間の滞在許可が与えられています。これを基盤に、各国は定住への道を整えつつあります。

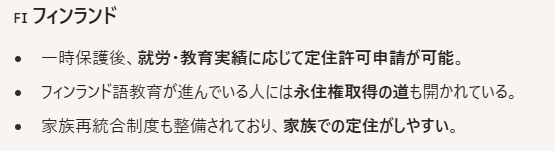

一時保護後、就労・教育実績に応じて定住許可申請が可能。

フィンランド語教育が進んでいる人には永住権取得の道も開かれている。

家族再統合制度も整備されており、家族での定住がしやすい。

----------------------------

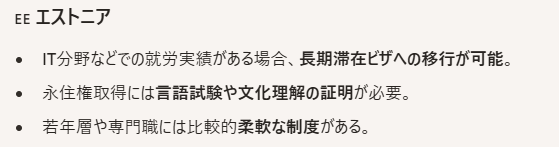

IT分野などでの就労実績がある場合、長期滞在ビザへの移行が可能。

永住権取得には言語試験や文化理解の証明が必要。

若年層や専門職には比較的柔軟な制度がある。

----------------------------

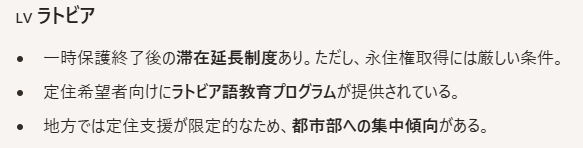

一時保護終了後の滞在延長制度あり。ただし、永住権取得には厳しい条件。

定住希望者向けにラトビア語教育プログラムが提供されている。

地方では定住支援が限定的なため、都市部への集中傾向がある。

-----------------------------

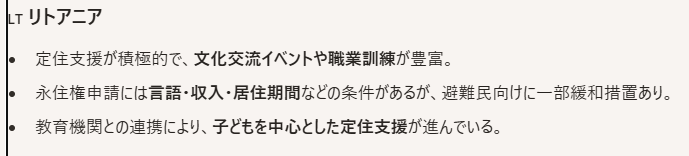

定住支援が積極的で、文化交流イベントや職業訓練が豊富。

永住権申請には言語・収入・居住期間などの条件があるが、避難民向けに一部緩和措置あり。

教育機関との連携により、子どもを中心とした定住支援が進んでいる。

--------------------------------

🧭 総合的な見通し

フィンランドは心理支援・定住制度ともに最も整備されており、家族単位での長期定住に適している。

エストニアは若者やIT人材にとって魅力的な定住先。

リトアニアは文化的受け入れが柔軟で、教育を通じた定住支援が強い。

ラトビアは支援制度がやや限定的だが、言語的な親和性がある。

---------------------------------

もし、具体的な制度名や申請条件、ウクライナ避難民の体験談なども知りたい場合は、さらに掘り下げてご案内できます。どの国についてもっと詳しく知りたいですか?

では ウクライナ避難民の体験談….についての 掘り下げをお願いします

承知しました。ここでは、ウクライナ避難民が実際に経験した「避難から定住への過程」や「心理的な葛藤」「支援の受け方」などについて、いくつかの体験談をもとに掘り下げてご紹介します。

🧳 ウクライナ避難民のリアルな声と体験

避難経路:イギリス → 日本(佐賀県)→ ウクライナ帰国

家族構成:母親と2人の息子(12歳・10歳)

日本財団の支援を受けて来日。住居・生活費・教育支援を受ける。

地元の支援団体が空港まで迎えに来てくれ、生活の立ち上げを全面的にサポート。

子どもたちは学校に通うが、言語の壁や宿題の多さにストレスを感じ、帰国を希望。

「日本での生活は快適だったが、子どもたちの心を尊重して帰国を決断した」と語る

🗣️ カテリナ・ボジョクさん(日本に定住を希望)

背景:日本文化に関心があり、若者世代として定住志向が強い。

課題と希望

言語の壁を乗り越えるため、日本語学習に積極的。

多様な就労機会の創出が必要と感じている。

「避難」から「定住」へのフェーズに移行する中で、自立支援の重要性を実感

-----------------------------------

🧠 心理的な葛藤と支援の重要性

多くの避難民が「安全な場所にいることへの罪悪感」や「祖国を離れることへの葛藤」を抱えている。

特に戦争が長期化する中で、「避難」から「定住」への移行が精神的に大きな負担となる。

支援団体や地域コミュニティによる心理的ケアが、避難民の安心感と定住意欲に大きく影響している。

-----------------------------------

🏡 定住への希望と課題

一部の避難民は「言語習得」「教育」「雇用機会」を通じて、現地社会への統合を目指している。

一方で、子どもたちの教育環境や家族の意向によって、帰国を選ぶケースも少なくない。

「避難先での支援が充実していても、心の中では常にウクライナを思っている」という声が多い。

-----------------------------------

これらの体験談から見えてくるのは、避難民一人ひとりが異なる背景と希望を持っているということです。支援のあり方も、画一的ではなく、個々のニーズに寄り添う柔軟性が求められています。

もし、フィンランドやバルト三国での体験談も掘り下げたい場合は、そちらもご案内できます。どの国の事例に興味がありますか?

そうですね では フィンランドやバルト三国での体験談…を お願いします

ありがとうございます。では、フィンランドとバルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)に避難したウクライナの人々の体験談をいくつかご紹介します。彼らの声からは、支援の手厚さだけでなく、文化的な違いや心の葛藤、そして希望が垣間見えます。

---------------------------------

🇱🇹 リトアニア:静かな国で見つけた「安心」と「違和感」

🧍♀️ ウクライナ避難民の声(リトアニア・ビリニュス)

「ポーランドは避難民が多すぎて、学校も病院も混雑していた。だから、あえて避難民が少ないリトアニアを選んだ」

「リトアニアでは、公共施設やバスにウクライナ国旗が掲げられていて、歓迎されていると感じた」

一方で、「リトアニア語は難しく、社会に溶け込むには時間がかかる」とも語っている

🎓 教育現場での体験(日本人留学生の視点)

ウクライナ避難民の子どもたちが通う学校で英語教師として活動した日本人学生の体験談では、「言語の壁を越えて、子どもたちが自分の居場所を見つけていく姿に感動した」と語られています。

子どもたちはウクライナ語で学びながらも、リトアニア社会との接点を模索している様子が印象的でした

---------------------------------

🇫🇮 フィンランド:高福祉国家での安心と挑戦

🏡 避難民の生活

フィンランドでは、ウクライナ避難民に対して住宅・医療・教育の支援が整備されており、特に子ども連れの家族にとっては安心できる環境。

ある避難民は「フィンランド語は難しいが、英語が通じるので生活はしやすい。子どもたちも学校で友達ができた」と語っています。

💬 心理的な支援

フィンランドでは、避難民向けの心理カウンセリングが充実しており、戦争によるトラウマを抱える人々にとって大きな支えとなっています。

「ここでは心のケアもしてくれる。祖国を離れた悲しみを、少しずつ癒していける場所だ」と話す避難民もいます。

-----------------------------

🇪🇪 エストニア・🇱🇻 ラトビア:ITと文化の交差点での挑戦

💻 エストニア

若いウクライナ人の中には、ITスキルを活かしてスタートアップ企業に就職した人も。

「エストニアはデジタル行政が進んでいて、手続きが簡単。自分の力で生活を立て直せる場所だ」と語る声もあります。

--------------------------------

🏫 ラトビア

ラトビアでは、ウクライナ語話者向けの学校や補習教育が整備されており、子どもたちが母語を保ちながら学べる環境がある。

一方で、「ラトビア語の習得が難しく、社会との接点を持つには時間がかかる」との声も。

-------------------------------

🌱 共通するテーマ:避難から「新しい人生」へ

多くの避難民が「最初は不安だったが、現地の人々の温かさに救われた」と語っています。

それでも、「ウクライナに帰りたい」という気持ちを抱えながら、現地での生活を築こうとする姿が印象的です。

-----------------

もし、特定の国の教育制度や就労支援、または避難民のインタビュー記事などをもっと詳しく知りたい場合は、さらに掘り下げてご案内できますよ。どの国やテーマに興味がありますか?

---では ウクライナ避難民の体験談….についての 掘り下げをお願いします

ありがとうございます。では、フィンランドとバルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)、そしてヨーロッパ全体に避難したウクライナの人々の体験談やインタビューを、できるだけ多角的に掘り下げてご紹介します。

🇫🇮 フィンランドでのウクライナ避難民の声

🧍♀️ アナスタシアさん(キーウ出身・母子避難)

フィンランドに着いたとき、静かで安全な空気に涙が出ました。子どもが夜に安心して眠れることが、どれほどありがたいかを知りました」

フィンランド語の壁はあるものの、英語が通じるため生活は比較的スムーズ

地元のボランティア団体が、衣類・食料・語学学習を支援

🧠 心理支援の体験

「戦争の記憶が頭から離れず、眠れない日々が続いた。フィンランドのカウンセラーは、私の話を遮らずに聞いてくれた」

子ども向けのトラウマケアプログラムに参加し、絵を描くことで感情を表現する方法を学んだ

-------------------------------

🇪🇪 エストニア:デジタル国家での再出発

💻 イリーナさん(ITエンジニア)

「エストニアは電子政府が進んでいて、避難民登録もオンラインで完了。驚くほど効率的だった」

ウクライナ語対応の職業支援を受けて、現地企業に就職

「自分のスキルが活かせる場所を見つけられたことが、心の支えになった」

--------------------------------

🇱🇻 ラトビア:文化的親和性と葛藤

🏫 オレクサンドルさん(教師)

「ラトビア語は難しいが、ロシア語が通じる地域もあり、コミュニケーションには助けられた」

地元の学校でウクライナ語補習クラスを担当

「祖国の文化を守りながら、ラトビア社会に貢献できることが誇り」

-------------------------------

🇱🇹 リトアニア:静かな受け入れと深い共感

🧍♀️ ナタリアさん(母子避難)

「リトアニアの人々は、静かだけど優しい。言葉にしなくても、気持ちを察してくれる」

地元の教会が避難民のために食料配布や交流会を開催

「ここでは、ウクライナ人としての誇りを失わずに暮らせる」

----------------------------

🌍 ヨーロッパ全体でのウクライナ避難民の体験談

🇩🇪 ドイツ:統合制度の中での挑戦

ドイツでは100万人以上のウクライナ避難民が受け入れられており、「統合コース」という制度で語学・文化・就労支援が提供されている

ベルリンの「ウクライナ・カフェ」では、避難民同士が交流し、心のケアを受ける場として機能

「支援は手厚いが、ドイツ社会に溶け込むには努力が必要。でも、未来を築くための場所だと思っている」と語る声も

--------------------------------

🇵🇱 ポーランド:最前線の受け入れ国

ウクライナとの国境に近く、最も多くの避難民を受け入れている国のひとつ

「ポーランド語は難しいが、ウクライナ語が通じる地域も多く、安心感がある」

一方で、避難民の数が多すぎて、医療や教育のインフラに負担がかかっているという課題も

---------------------------------

🧭 まとめ:避難民の声から見える共通点

安全と尊厳を求めて避難した人々は、どの国でも「受け入れられている」という感覚を大切にしている

言語・文化・制度の違いに戸惑いながらも、自分の役割を見つけたいという前向きな姿勢が多く見られる

心理的なケアと地域とのつながりが、避難民の「定住意欲」に大きく影響している

------------------

エルザ に アナ

調( しら ) べたのは 今( いま ) の ところ

こんな ところ…だね