- ------------------

- ------------------

- 2月16日 ケンウッドのコンポ C-IP313をちょっと紹介します

- その音には驚きました。ビックリです。コンポでありながら、この音の切れの良さ。気持ちの良い音がポンポンと出てきます。ローリー・モーガンのCDでテストしました。

- カントリーの曲なので歯切れの良い音が入っています。テンポも良く音がどんどん前に出て来る曲です。

- CDが再生できる様になっての初回のテストなので、スピーカーとしては、C-IP313のイヤホンからパイオニアのコンポ=X-SMC2 のAUXにつないで聴きました。 C-IP313のトーンコントロールと パイオニアのコンポのトーンコントロール回路を通っての音なので・・少し気になるところですが、その心配を全く感じさせないほどに音がすばらしかったです。 ゲットをして良かった一台になりました。

- -----------------------------------

- 2月17日 C-IP313正規のスピーカーをつないでみました。 音は良いですがやはり少し、このスピーカーでは役不足に感じます。 別のスピーカーをつなぎたいところです。 正規のスピーカーは音が軽く聴こえます。 可能ならば別のスピーカーをつなぎたいところです。

- スピーカーのインピーダンスが8オーム。コンポ用のスピーカーでの8オームはなかなか無い様に思います。しかし探して別のスピーカーをつなぎたいところです。

- ユーチューブには色々な曲があるので、ローリー・モーガンのCDは長いこと聴いていませんでしたが、このC-IP313によってローリー・モーガンを久しぶりに聴きました。 やはり良い歌手です。独特ないい声をしています。

- ------------------------------------

- ちょっとの作業でCDが再生できる様になりました。その修理の方法は後で紹介します

- CDが再生不能なのはこの様な原因でした

- 解決はこの様にします

- スピンドル①の後ろ側にカッターナイフの刃先②を差し込みます。

- ▼ 写真では、カッターナイフの刃先の出を短くしていますが、写真上の事で、実際には刃先を、刃のガイド部分から2センチか 3センチくらい出してスピンドル①の裏側に差し込みます。 モーターの軸まで差し込むのは、差し込み過ぎです。 モーターの軸には薄いプラスチックのワッシャーがあるので差し込みは軸の手前までが良いと思います。

- その様にカッターナイフの刃先をスピンドル①の裏側に差し込んでいる状態のまま、カッターの刃をくね、くねと よじる? ねじる? という感じで数回動かします。 するとスピンドル①はモーターの軸から外れます。

- ▼ スピンドルはこの様に外れます。 写真のスピンドルは裏側になっている状態です③。 ※モーターの軸には薄いプラスチックのワッシャー②が付いています。 カッターの刃先を差し込む場合、このワッシャー②を傷つけない様にします。

- ▲ 上の様に外したスピンドル③を元のモーターの軸に差し込みます。 強く差し込むと、また同じ結果になり=黒いベースとスピンドルがこすれてしまうので軽く差し込みます。 その差し込みの量は、指先の感覚で分かると思います。

- ※(スピンドルをモーターの軸に差し込む量が少し違っても心配はいりません。スピンドルの差し込み量が違っても、ピックアップは自動でCDとの距離を調整してCDのデータを読み取ります。なのでスピンドルの差し込みは必要以上に心配する必要はいりません)

- ▼ スピンドルをモーターの軸に差し込み、スピンドルを手で少し回して、軽く回転をするかのテストをします。 回転がOKであれば次にCDもセットをして回転のテストをします。

- ▼ この様にCDをセットして軽く回転するかのテストもします。回転が軽く回れば、スピンドルが黒いベースと干渉していた問題は解決します。

- ゲットをした個体は2010年製でした。 今回はスピンドルが黒いベースと干渉していた為にCDの再生不能という状態になっていました。

- ■しかし、外部入力からの再生やUSBメモリからの再生、SDカードでの再生はCDよりも利用の可能性が高いからゲットしても良い買い物かもです。

- 報告は以上です

- ※追記

- スピンドルにCDを押し付けてセットをするタイプの場合はCDをセットした後、手でもって軽く回転をするかを確かめると良いかもです。

- ------------------

- ------------------

- 2月15日 パイオニア X-SMC 01 BT ちょっと分解しました

- さっそく分解です

- スピーカーの形式はこの様に書かれています。

- パッシプラジエター式スピーカー =つまり、スヒーカーには配線が有りません。フルレンジスピーカーが駆動する時の音圧でもってコーン紙が動いて音を出す形式です。 なのでスピーカーのBOXは密閉性が重要です。空気の漏れがあるとパッシプラジエターの効果が薄れます。

- なので ①の空気漏れを防ぐシール材は重要です。 シール材が切れていればその部分から空気が漏れてパッシプラジエターがうまく働きません。このシール材を傷つけない様にすることが大切です。

- ②はFMのアンテナ端子を受ける基板です。 ③はACアダプタから電源供給を受ける基板です。

- ▼ 六角レンチはこの様なセットで、小さい方から数えて③番目にある小さいレンチでスタンドの裏側にある六角穴付きネジを外します。

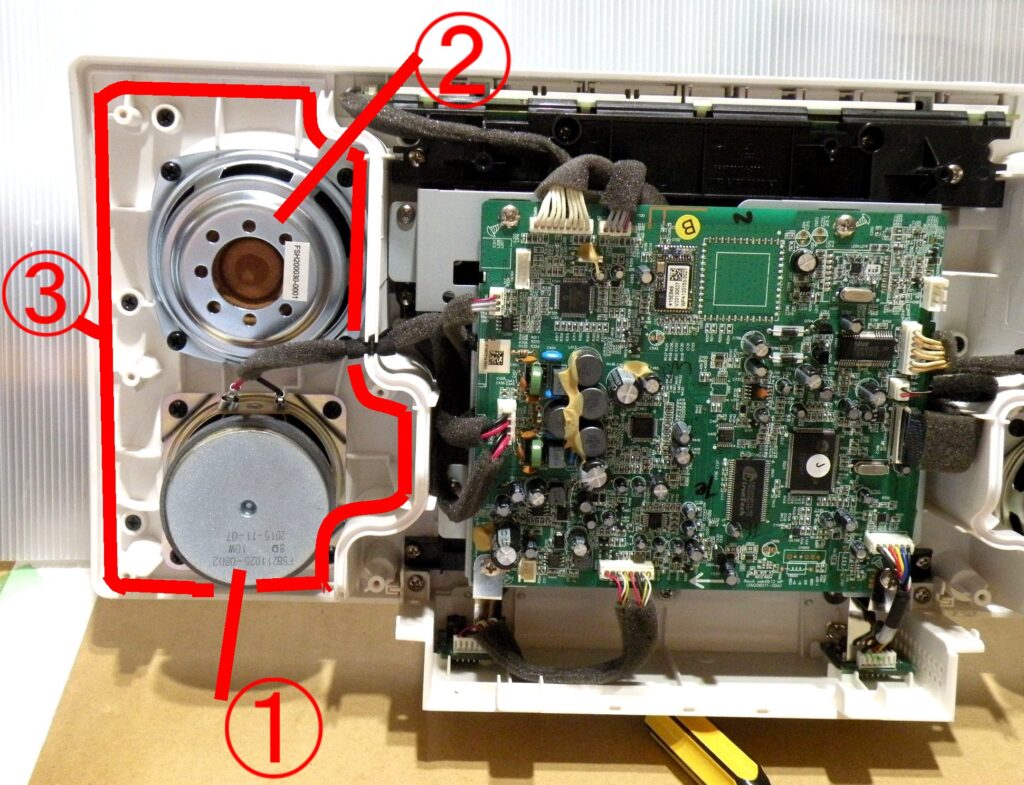

- ▼ ①がフルレンジスピーカー。 ②がパッシプラジエター式スピーカー。 ③がメイン基板でもって多層基板です。②はパッシプラジエター式スピーカーなので配線は付いていません。空気の圧力でコーン紙が動きます。

- ▼ ②がパッシプラジエター式スピーカーなのでスピーカーBOXの密閉が重要です。③の部分が後ろのケースに密着をして密閉度を高くしています。①はフルレンジスピーカーです。

- ①はメイン基板②を止めているベースです。 ①のベースと②のメイン基板の隙間は5ミリくらいです。 なのでコンデンサ交換をする場合、そのままでは基板の裏側にコンデンサを付けられません(パイオニアのX-SMC5などの様に基板の裏側にコンデンサを付けられません)。

- しかしメイン基板のの表側を見ても、コンデンサは密集している部分があるし、コンデンサそのものも小さい物が使われているので表側からのコンデンサ交換も難しそうに見えます。(メイン基板は多層基板なので表側からコンデンサが抜きにくいと思います)

- ▲ 考えられる方法は、メイン基板を止めているネジの部分にある程度のスペーサーを入れて、①のベースと②のメイン基板の隙間を広げて、基板の裏側にコンデンサを付ける方法が考えられます。

- ------------------------------------

- 正面のプレートは簡単に外せます。 上側に少しずらずだけで簡単に外せます。

- ▼ プレートを本体に戻す時も簡単です。取り付けられていた正規の位置よりも少し上にプレートを押し付け①、そのプレートを下側方向に下げれば② プレートは元どおりにセットできます。

- ▼ CDが収納されている部分のドアはこの様に開きます。

- ▼ 誤動作

- リモコン

- このX-SMC01BT のリモコンは本気で探していません。というのもX-SMC5 などのX-SMC・・という名称を引き継いでいるのでリモコンもX-SMC5のもの② が使えると思っていました。 しかし実際にはほとんど使えません。 リモコンの機能がほとんど違います。

- しかしも次の様な発見をしました。

- ▼ ①はやはりパイオニアのミニコンポのものですが、X-CM31 や X-CM32に使われるリモコンですが、このリモコンだと不便が無いくらいに使えました。

- すべてのボタンは試していませんが、使えるものは電源ボタン、トレーの開閉ボタン、 停止やスキップ、 音量ボタン、明るさを変える=ティーマボタン、音質の高音/低音ボタン、 音質ボタン=フラットやボーカルなどのボタン、CDボタン、USbボタン、ラジオ入力、外部入力ボタン・・・。かなりのボタンが使えます。

- 2月16日 調べると①の方のリモコンはX-SMC01BTの正規のリモコンらしいです。

- ------------------------------------

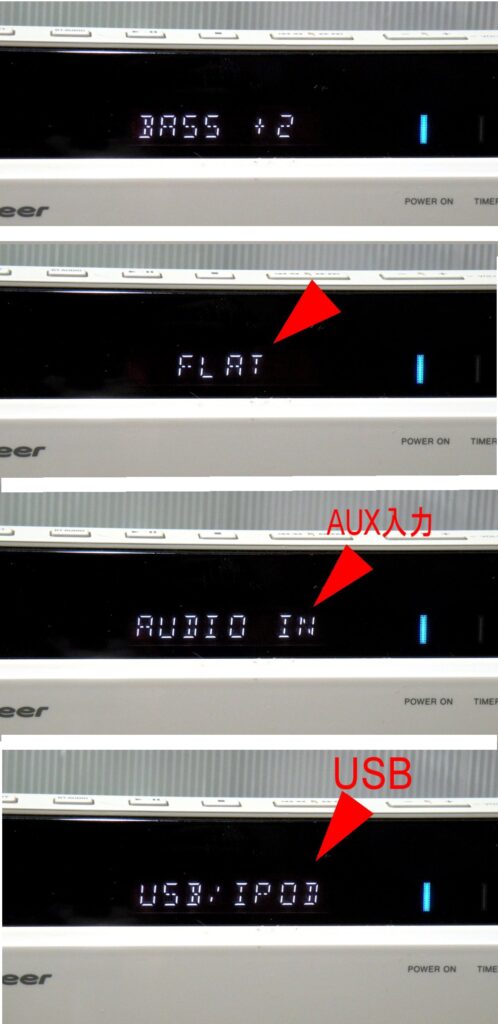

- ▼ ①のリモコンでもって 不便なく表示が切り替えられました。

- 今回の紹介はこんなところです

- 2月14日 デンオンの3チェンジャー UDCM-M10eについての追加

- ------------------

- 1月 7日に「CD-RW750 ちょっと紹介」の記事に追加をしました

- ------------------

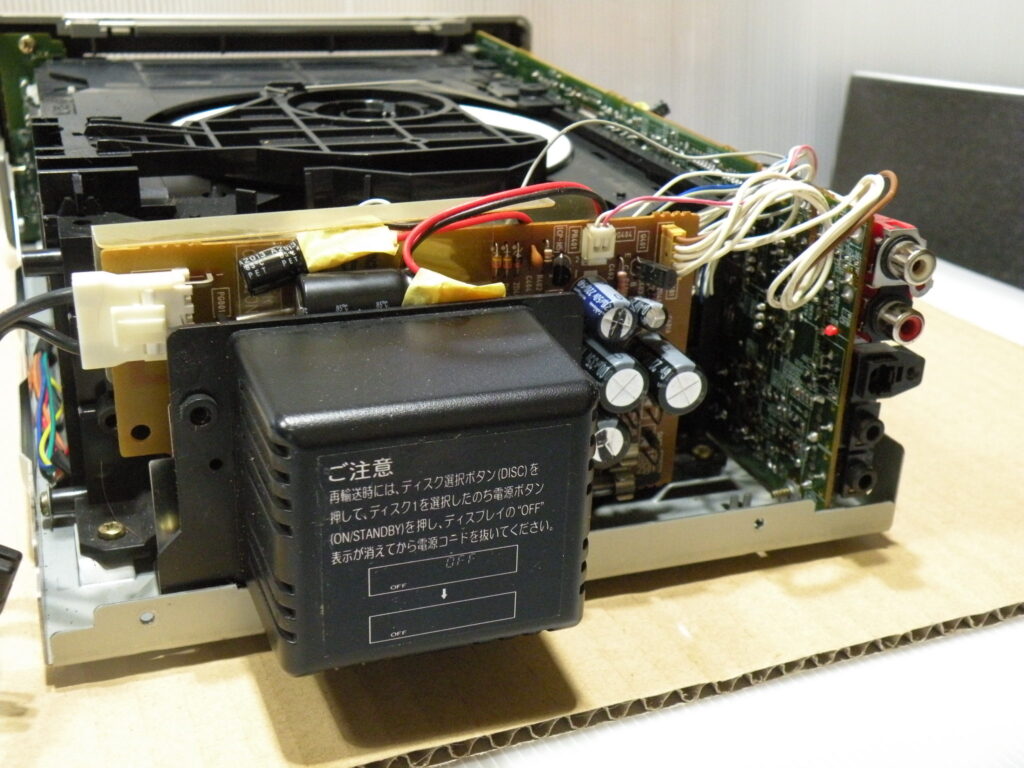

- 2月14日 デンオン UDCM-M10e

- デンオンの3チェンジャー UDCM-M10 (M7 / M10eなども)音が気に入っています。 音に派手さは無いけれども落ち着いて長い時間聴いていられる程に良い音です。 低域、中音域、高域も無理の無い音を出しているので、聴き疲れが起きなくてCD-Rでもって曲を聴くのが楽しい機種です。

- しかし製造は1990年代の後半頃からM7が作られ、次のM10でも1999年頃からと思います。 写真のM10の電源コードは内部で脱着式のソケットになっていますが、M10まではその電源コードに製造年の印字があります。 その印字によると写真のM10の製造は1999年式という事になります。

- 製造からすでに24年くらいが経過をしています。 コンデンサの容量抜けが起きても不思議ではないです。 メイン基板やチェンジャー部分のコンデンサはすでに交換をしていましたが、電源基板のコンデンサは手持ちが無くて3本ほど交換をしていませんでした。

- すると、CD-Rの傷も影響が出たのかも知れませんが、CD-R 1枚の再生でもって 3回くらい音が早送りになる事がありました。 原因を電源部のコンデンサ劣化と思い、一時的なテスト交換としてコンデンサを交換というよりは追加をして容量抜けを防ぐ補佐的な追加として作業をしました。(コンデンサの容量抜けによる誤動作を疑いました) その様子を報告します。

- ▲ すでに一時的な交換作業を終えている写真です。 基盤裏から赤/黒のリード線を使い容量抜けを補佐するコンデンサを追加接続しています。 これからその作業を説明します。

- この追加をする作業は一時的なテスト作業です。

- ※コンデンサを買う時にはある程度の数をまとめて買うので、余るコンデンサが出ます。その余ったコンデンサを使わないでまた新しいコンデンサを買うと、使わないコンデンサが増えるのでどうしても余ったコンデンサを一時的な作業に使います。 今回の追加作業もその様に余っているコンデンサを一時的に使うテスト交換としています。 いずれはコンデンサを注文をして正規の場所に収めます

- ------------------------------------

- ▼ 数字が多いので説明をします。

- 今回の修理は、①の番号のコンデンサと ②の番号のコンデンサ、 そして③の番号のコンデンサが一回目の時に交換をしなかった3本の交換、あるいは補佐的な追加をする作業です。

- ②番のコンデンサの正規の規格は16/1000ですが、35/1000が有ったので代用として使いました。 耐圧が35ボルトに上がりましたが問題はありません。

- 次の作業が今回の目玉です。 コンデンサを並列接続すると容量が合算されると分かり、作業での応用範囲が広がりました(それまでは並列接続をすると容量が減ると思っていてので応用が出来ませんでした)。

- なので③番のコンデンサも同じように容量抜けが起きていたとしても容量抜けを補佐する目的で25/2200を並列接続にする事にしました。

- ③番に追加する25/2200の寸法的な高さはオリジナルの16/2200よりも高くスペース的に収める事が無理なので基板裏からリード線を使い=④番と ⑤番のコンデンサの様に収められる場所に移動をしました。

- なので、①番のコンデンサと ③番のコンデンサは、写真の様に基板にそのまま残しています。 そして並列接続にしていので①番の容量が320マイクロカードになり、③番のコンデンサの容量が合算して4400マイクロファラッドになっています。 しかし電気が多く溜まっているだけで問題はありません。

- ▼ この様に基板裏にリード線を付けて、①番の追加コンデンサにつないでいます。 ③番のコンデンサにもつないでいます。

- ▲ ここでも説明をしますが、写真に見える電源基板(トランス付き)を本体に固定しているのは、①番のネジだけです。この1本のネジで基板を止めています。

- この様にコンデンサの交換作業をする場合、トランスのカバーを固定している②のネジは長めのネジでもって、作業の時にこの様にトランスカバーを付けたままの方が作業をしやすいので、②の様にトランスカバーを固定したまま作業をします。

- ▼ この様にリード線の先に追加をする事をつなぎます。 ※この様に基板からリード線を出して追加をする事をつなぐのは一時的な作業です。 正規のコンデンサを買ったらリード線を外して正規の場所にコンデンサを取り付けます。

- ▼ 基盤裏のショート防止のカバーも元に戻したので電源基板を本体に戻します

- ▼ 作業をまとめると、①のコンデンサの裏側には50/100を追加しています。 ②のコンデンサは基板の裏にリード線は無くてそのままの35/1000を取り付けています。

- ③のコンデンサの裏にはリード線でもって25/2200が並列に接続されています。 この様な作業によって、電源基板での容量抜けは回避できたので電気の供給に不都合は無くなりました。

- ▼ その様に作業を終えたので最初の写真に戻ります。

- 今回の一時的な作業により、コンデンサの容量抜けが回避できたので再生音の早送りの音は無くなりました。

- 今回の報告は以上です

- ------------------

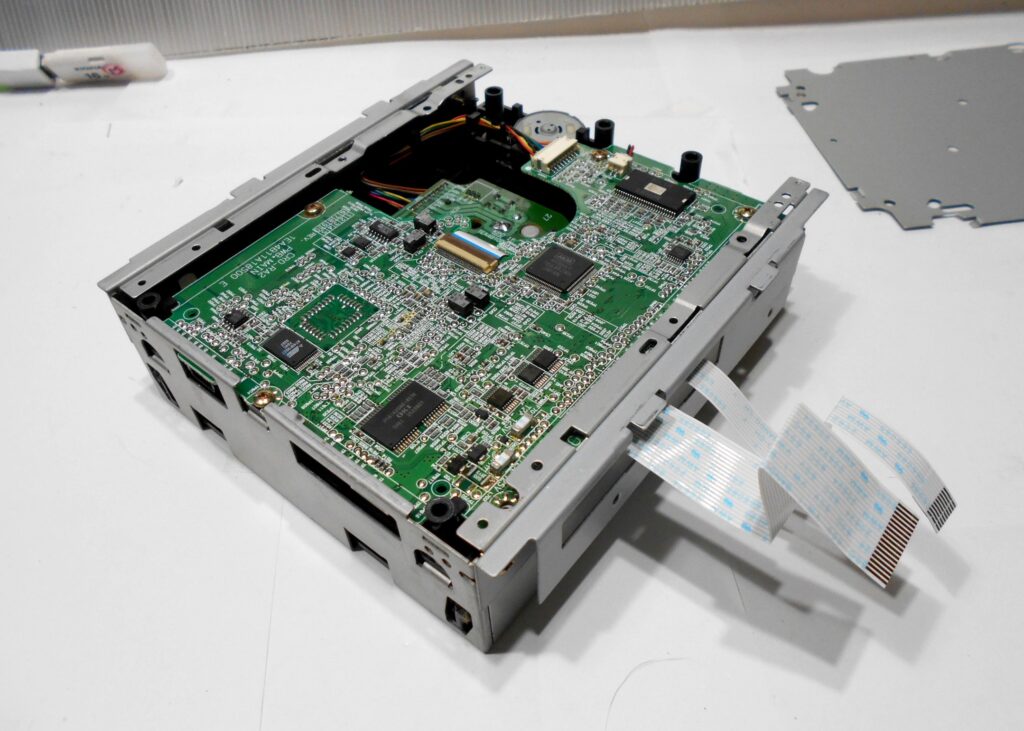

- 1月11日 「CD-RW750 ちょっと紹介」での、サンヨーのドライブをちょっと分解をしてみました。

- ------------------

- この「雑記帳」ではちょっと気になる事を書き込んで行きます

- ---------------

- 録音した音楽を楽しむ方法は色々あると思います

- ⑤ 今回、思い付きました。カードリーダー(書き込み出来るもの)があればPCにストックの音楽をSDカードにコピー。SDカード機能の無いコンポやCDプレーヤー(USB端子付き)でもSDカードに貯めた音楽を楽しめる事を思い付きました

- ------------------

- ※パソコンに保存している音楽をSDカードやUSBメモリに録音をしてコンポで楽しむ。 少し違った楽しみ方が出来ます

- USBの延長コードも面白いものです。 100円ショップでも売っていました。 100円の延長コードでもオーディオが楽しくなります。楽しみを広げてくれます。

- ------------------------------------

- ▲ ①はUSBの延長コード(1メートル)の差し込みプラグです。 その延長コードの先にはUSBメモリを差し込んでいます。 ②のグリーン色のLEDが点灯しているのはUSBが再生中である事を示しています。 なのでUSBの延長コードを使ってUSBメモリから再生をする事が出来ます。

- ▼ 次はカードリーダーを使って再生をする説明です。

- ※カードリーダーのコードの長さは2種類あります。 パソコンで使うものは長く、ノートパソコンで使うものはコードがかなり短いので選ぶ時にはそのコードの長さにも注意が必要です。

- ノートパソコンで使うカードリーダーのコードは短いのでディスクトップパソコンで使うのには不便と思います。

- ------------------------------------

- ②はカードリーダー(ライター機能があるもの)の本体です。 ③はSDカードです。 マイクロカードを使っているので大きく見えるSDカードは=正式にはマイクロカードを差し込むアダプターです。 ①は当然にコンポのUSB端子に差し込むプラグです。 ④はUSB表示になっているけれどもカードリーターを認識していてる事を示しています。

- ▼ カードリーターも色々な種類のカードが差し込める様になっています。

- ①はSDカード。 ②はSDカードであるけれどもアダプターとして②番という番号を付けました。 ③はそのアダプターに差し込むマイクロカードです。 その小ささでも 32GBの容量があります。 32GBもうればもの凄い曲数を入れる事が出来ます。

- ▼ ①のりぃしが点灯としているのは=USB端子に差し込んだカードリーダーによって、カードリーダーに差し込んでいる=SDカードに保存をしている音楽を再生中である事を示しています。 なのでUSB端子に差し込んだカードリーダーはコンポに認識される事が分かります。

- もう一度説明をします。 ①がカードリーダー(ライター=書き込み機能があるもの)、ほとんどのカードリーダーには書き込み機能が付いているらしいけれども購入の場合にはライター機能が付いているかの確認は必要と思います。

------------------

オークションでもって落札価格が安い事も手伝って3台ゲットをしましたが、発売年は意外に古く、2010年前後です。 運よく1台はCD再生可能になりましたが、後の2台はCDの再生は不能でした。チューナーと アンプとしては使える状態でした。 なのでゲットしようとする時は、ハッキリした目的を持ってゲットするべきです。 使われているコンデンサが小型の為に容量抜けの個体が多いかもです。

------------------

2月16日 ケンウッドのコンポ C-IP313をちょっと紹介します

最近はコンパクトコンポに興味が出ているのでオークションでゲットしました。CDが再生できないとの説明。後の動作的な説明もなかったけれどもメーカーの説明にプリ、パワーアンプともにデジタル構成と書かれていたのでゲットする気持ちになりました。

ちよっとの作業でCDは再生できる様になりましたが、その前に音のすばらしさについて書いてみます。

ケンウッドのコンポ=K-R531 もすでにゲットをしていて、このコンポの音のすばらしさを体感しているので、今回のC-IP313もゲットしたくなったからです。と同時に他のコンポも気になっていたけれども入札価格がかなり上がり、それならこのC-IP313でもと思いゲットしました。

その音には驚きました。ビックリです。コンポでありながら、この音の切れの良さ。気持ちの良い音がポンポンと出てきます。ローリー・モーガンのCDでテストしました。

カントリーの曲なので歯切れの良い音が入っています。テンポも良く音がどんどん前に出て来る曲です。

そして今回のC-IP313でカントリーの曲を聴くと、なんと・・気持ちがシビレルくらいに音が良かったです。 上位機種のK-R531に負けてはいないと思います。

CDが再生できる様になっての初回のテストなので、スピーカーとしては、C-IP313のイヤホンからパイオニアのコンポ=X-SMC2 のAUXにつないで聴きました。 C-IP313のトーンコントロールと パイオニアのコンポのトーンコントロール回路を通っての音なので・・少し気になるところですが、その心配を全く感じさせないほどに音がすばらしかったです。 ゲットをして良かった一台になりました。

-----------------------------------

2月17日 C-IP313正規のスピーカーをつないでみました。 音は良いですがやはり少し、このスピーカーでは役不足に感じます。 別のスピーカーをつなぎたいところです。 正規のスピーカーは音が軽く聴こえます。 可能ならば別のスピーカーをつなぎたいところです。

スピーカーのインピーダンスが8オーム。コンポ用のスピーカーでの8オームはなかなか無い様に思います。しかし探して別のスピーカーをつなぎたいところです。

ユーチューブには色々な曲があるので、ローリー・モーガンのCDは長いこと聴いていませんでしたが、このC-IP313によってローリー・モーガンを久しぶりに聴きました。 やはり良い歌手です。独特ないい声をしています。

C-IP313の音の質感は大変よくて、歌手の声質に違和感がまったくありません。 他の機種では好みの音に近づける為に、色々と音質調整に思考錯誤をしますがC-IP313は音質を一度調整すれば後は、音質に違和感がなくて音楽を好きなだけ聴きたくなる感じです。 優れた機種と思います。

------------------------------------

パイオニアの3台とパナソニックの1台よりも数段上の音を出しているのは驚きです。 今は正常に動作をしていますが、やはり内部が気になります。 近い内にケースを開けてみるつもりです。

ちょっとの作業でCDが再生できる様になりました。その修理の方法は後で紹介します

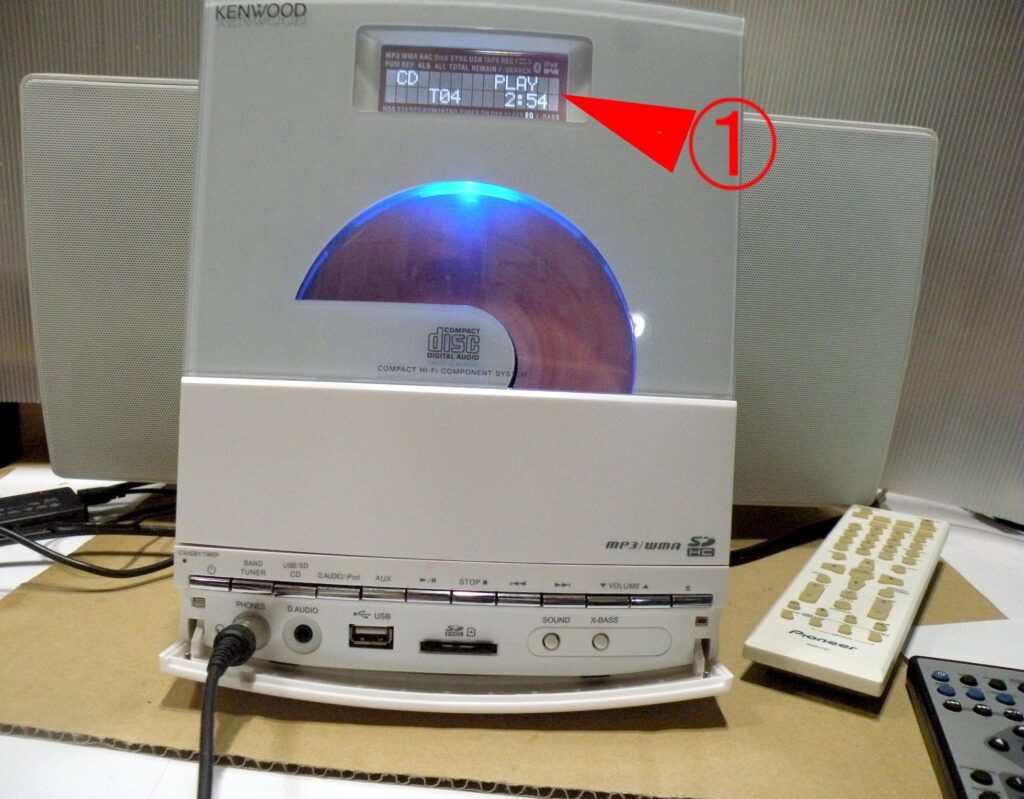

▼ ①のカウンターを見ればCDが再生中であることが分かります

▲ ⑤番の説明は後からします。

CDを収納しているドアは ①の様に上側に開きます。 ②の下扉を開くと、③や④の機能が分かります。

③は音質の調整です。 リモコンが無くても音質調整が出来ます。 低音/高音の調整は無いですが、 プリセットの音質=フラットや クリア、POP、ジャズ、などの音質に変化をさせます。

④はフロントにある外部入力端子(リア側にもAUX端子があります)、USB端子、SDカード端子、などで入力が豊富で楽しみになります。

------------------------------------

CDが再生不能なのはこの様な原因でした

(ラジカセの修理をしていた頃にも、この様な原因があった様な気がします)

▼ ①のスピンドルにCDをセットして、一度だけCDが少しだけ回転をしましたが、次からは回転しませんでした。

スピンドル①にセットをしているCDを手で回転さすと、回転が重たい。クルクルと回らないで、モーターの軸が油切れを起こして回転しない様な重さでした。 なので回転が重たい原因はモーターのシャフトの油切れかもと思いましたが、原因は別のところにありました。

▲ ①のスピンドルがモーターの軸方向② に強く押された為に、スピンドル①が③の黒いベースに当たり、スピンドル①が③とこすれている為に、スピンドル①の回転が重たかったのでした。

解決はこの様にします

スピンドル①の後ろ側にカッターナイフの刃先②を差し込みます。

▼ 写真では、カッターナイフの刃先の出を短くしていますが、写真上の事で、実際には刃先を、刃のガイド部分から2センチか 3センチくらい出してスピンドル①の裏側に差し込みます。 モーターの軸まで差し込むのは、差し込み過ぎです。 モーターの軸には薄いプラスチックのワッシャーがあるので差し込みは軸の手前までが良いと思います。

その様にカッターナイフの刃先をスピンドル①の裏側に差し込んでいる状態のまま、カッターの刃をくね、くねと よじる? ねじる? という感じで数回動かします。 するとスピンドル①はモーターの軸から外れます。

▼ スピンドルはこの様に外れます。 写真のスピンドルは裏側になっている状態です③。 ※モーターの軸には薄いプラスチックのワッシャー②が付いています。 カッターの刃先を差し込む場合、このワッシャー②を傷つけない様にします。

▲ 上の様に外したスピンドル③を元のモーターの軸に差し込みます。 強く差し込むと、また同じ結果になり=黒いベースとスピンドルがこすれてしまうので軽く差し込みます。 その差し込みの量は、指先の感覚で分かると思います。

※差し込み過ぎた場合にはまた、カッターの刃先を使ってモーターの軸からスピンドルを外して再度、トライをすればよいだけですから、心配はいりません。

※(スピンドルをモーターの軸に差し込む量が少し違っても心配はいりません。スピンドルの差し込み量が違っても、ピックアップは自動でCDとの距離を調整してCDのデータを読み取ります。なのでスピンドルの差し込みは必要以上に心配する必要はいりません)

▼ スピンドルをモーターの軸に差し込み、スピンドルを手で少し回して、軽く回転をするかのテストをします。 回転がOKであれば次にCDもセットをして回転のテストをします。

▼ この様にCDをセットして軽く回転するかのテストもします。回転が軽く回れば、スピンドルが黒いベースと干渉していた問題は解決します。

ゲットをした個体は2010年製でした。 今回はスピンドルが黒いベースと干渉していた為にCDの再生不能という状態になっていました。

ほかの個体はどうでしょうか? 製造から10年以上経過をしている事を考えるとコンデンサの容量抜けが原因でCDが再生できない個体もあるかも知れません。

■しかし、外部入力からの再生やUSBメモリからの再生、SDカードでの再生はCDよりも利用の可能性が高いからゲットしても良い買い物かもです。

報告は以上です

※追記

スピンドルにCDを押し付けてセットをするタイプの場合はCDをセットした後、手でもって軽く回転をするかを確かめると良いかもです。

CDをスピンドルに押し付けてセットするタイプの機器は意外に多いです。 ラジカセにも多くあります。今でもコンポの多くにこのタイプのセット方法が使われています。

次に紹介をするパイオニアの X-SMC 01 BTも CDのセットがこのタイプです。 パナソニックの前扉が開くタイプのコンポなどもCDのセットがこの様なタイプです。

CDをセットする時、スピンドルに強く押し込まない様にしたら良いと思います。

------------------

2月16日 ネット記事の中に気になるものがあったので読みました。ページの中ほどに ちょっと紹介をしています。

------------------

2月15日 パイオニア X-SMC 01 BT ちょっと分解しました

ちょっとだけ気になるコンポだったので落札して調べました。 この機種の上である=X-SMC5 X-SMC2 などはすでに分解をして内部が分かっていますが、この機種の内部が知りたくてちょっと分解をしてみました。

音的にはX-SMC5などより小さいので、曲の持つ雰囲気のボリューム感やスケール感は少しは少ないと思います。 ラジカセの音、直近では聴いていないので良い表現になるかは分からないけれども、X-SMC01BTの音はラジカセの音に近いのでは? という感じかもです。 寸法的に小さいので音が軽く、音の全体が高め方向になっているのではと。 しかし良い音です。 聴きやすい音です。 聴き疲れがない音です。

さっそく分解です

スピーカーの形式はこの様に書かれています。

| スピーカー構成 | 66 mmコーン型 フルレンジ、77 mmコーン型 パッシブラジエーター |

|---|

パッシプラジエター式スピーカー =つまり、スヒーカーには配線が有りません。フルレンジスピーカーが駆動する時の音圧でもってコーン紙が動いて音を出す形式です。 なのでスピーカーのBOXは密閉性が重要です。空気の漏れがあるとパッシプラジエターの効果が薄れます。

なので ①の空気漏れを防ぐシール材は重要です。 シール材が切れていればその部分から空気が漏れてパッシプラジエターがうまく働きません。このシール材を傷つけない様にすることが大切です。

②はFMのアンテナ端子を受ける基板です。 ③はACアダプタから電源供給を受ける基板です。

後ろのケースを開けるのは凄く簡単です。 パネルの後ろにあるネジを12本外し、下側にある(スタンドの部分)ネジ=六角穴付きネジを4本を外すと後ろのケースは外れます。

▼ 六角レンチはこの様なセットで、小さい方から数えて③番目にある小さいレンチでスタンドの裏側にある六角穴付きネジを外します。

▼ ①がフルレンジスピーカー。 ②がパッシプラジエター式スピーカー。 ③がメイン基板でもって多層基板です。②はパッシプラジエター式スピーカーなので配線は付いていません。空気の圧力でコーン紙が動きます。

▼ ②がパッシプラジエター式スピーカーなのでスピーカーBOXの密閉が重要です。③の部分が後ろのケースに密着をして密閉度を高くしています。①はフルレンジスピーカーです。

①はメイン基板②を止めているベースです。 ①のベースと②のメイン基板の隙間は5ミリくらいです。 なのでコンデンサ交換をする場合、そのままでは基板の裏側にコンデンサを付けられません(パイオニアのX-SMC5などの様に基板の裏側にコンデンサを付けられません)。

しかしメイン基板のの表側を見ても、コンデンサは密集している部分があるし、コンデンサそのものも小さい物が使われているので表側からのコンデンサ交換も難しそうに見えます。(メイン基板は多層基板なので表側からコンデンサが抜きにくいと思います)

▲ 考えられる方法は、メイン基板を止めているネジの部分にある程度のスペーサーを入れて、①のベースと②のメイン基板の隙間を広げて、基板の裏側にコンデンサを付ける方法が考えられます。

------------------------------------

正面のプレートは簡単に外せます。 上側に少しずらずだけで簡単に外せます。

▼ プレートを本体に戻す時も簡単です。取り付けられていた正規の位置よりも少し上にプレートを押し付け①、そのプレートを下側方向に下げれば② プレートは元どおりにセットできます。

▼ CDが収納されている部分のドアはこの様に開きます。

▼ 誤動作

①のインプットボタンの反応は悪く、仮にCDを選び、CD-Rを認識させて曲数と時間が表示をされ、次に②の再生ボタンを押すと再生はしないで入力が変わります。無線通信技術「Bluetooth®(ブルートゥース)」に切り替わります。停止ボタン③を押しても入力が変わります。本体ダタンで使えるのは電源ボタン、音量ボタン、ドアの開閉ボタンだけです。

なので別の機種のリモコンで操作をします。

誤動作が起きるのでコンデンサの容量抜けか? それともこの個体のLSIなどのマイコンが壊れているのかはまだ分かりません。 しばらく使っている内に誤動作の部分もほんの少しだけ改善をし様な気配? がある様な・・ない様な・・という様子です。今は。

リモコン

このX-SMC01BT のリモコンは本気で探していません。というのもX-SMC5 などのX-SMC・・という名称を引き継いでいるのでリモコンもX-SMC5のもの② が使えると思っていました。 しかし実際にはほとんど使えません。 リモコンの機能がほとんど違います。

しかしも次の様な発見をしました。

▼ ①はやはりパイオニアのミニコンポのものですが、X-CM31 や X-CM32に使われるリモコンですが、このリモコンだと不便が無いくらいに使えました。

すべてのボタンは試していませんが、使えるものは電源ボタン、トレーの開閉ボタン、 停止やスキップ、 音量ボタン、明るさを変える=ティーマボタン、音質の高音/低音ボタン、 音質ボタン=フラットやボーカルなどのボタン、CDボタン、USbボタン、ラジオ入力、外部入力ボタン・・・。かなりのボタンが使えます。

2月16日 調べると①の方のリモコンはX-SMC01BTの正規のリモコンらしいです。

------------------------------------

▼ ①のリモコンでもって 不便なく表示が切り替えられました。

今回の紹介はこんなところです

------------

2月16日 木曜日

こんな記事を見つけました ちょっと気になるので読みました

-------

18歳で日本に来たとか。驚き。しかし日本が好きと言うことで良かった

ユーチューブに動画を出しているとか その中のひとつがこれ、記事の中の温泉についての動画らしい

数日前の動画だから2月の12日ごろの日曜日かも知れない 雪国や 長野の雪景色はこんなものらしい

沖縄にも行ったらしい

伊豆にも行ったらしい 温泉が好きらしい いい いい 肌がつるつるになる

ぴちぴちガャルの紹介はこんなところでした 26歳 色々な夢を持っているでしょう 若いことは素晴らしい

日本の5つの好きじゃないところはなんですか?ジェマ・ルイーズ

------------------------------------

ほかの動画もちょっと気になったので

Japan Ski Trip – Furano and ClubMed Sahoro 英語は分からないけれども 雰囲気が伝わればいい。

【日本の南国】イギリス人の妻がずっと行きたかった奄美大島で2泊3日旅!

------------

2月14日 デンオンの3チェンジャー UDCM-M10eについての追加

再生音が2、3回ほど早送りになったので電源部分のコンデンサを少し交換しました。 その記事の追加をします。

------------------

1月 7日に「CD-RW750 ちょっと紹介」の記事に追加をしました

追加の内容は、コンデンサの取り付け方がラフに見えた原因が分かった事。 そして分解のついでに電源部分のコンデンサを少し交換した記事を書いています。

------------------

2月14日 デンオン UDCM-M10e

デンオンの3チェンジャー UDCM-M10 (M7 / M10eなども)音が気に入っています。 音に派手さは無いけれども落ち着いて長い時間聴いていられる程に良い音です。 低域、中音域、高域も無理の無い音を出しているので、聴き疲れが起きなくてCD-Rでもって曲を聴くのが楽しい機種です。

しかし製造は1990年代の後半頃からM7が作られ、次のM10でも1999年頃からと思います。 写真のM10の電源コードは内部で脱着式のソケットになっていますが、M10まではその電源コードに製造年の印字があります。 その印字によると写真のM10の製造は1999年式という事になります。

製造からすでに24年くらいが経過をしています。 コンデンサの容量抜けが起きても不思議ではないです。 メイン基板やチェンジャー部分のコンデンサはすでに交換をしていましたが、電源基板のコンデンサは手持ちが無くて3本ほど交換をしていませんでした。

すると、CD-Rの傷も影響が出たのかも知れませんが、CD-R 1枚の再生でもって 3回くらい音が早送りになる事がありました。 原因を電源部のコンデンサ劣化と思い、一時的なテスト交換としてコンデンサを交換というよりは追加をして容量抜けを防ぐ補佐的な追加として作業をしました。(コンデンサの容量抜けによる誤動作を疑いました) その様子を報告します。

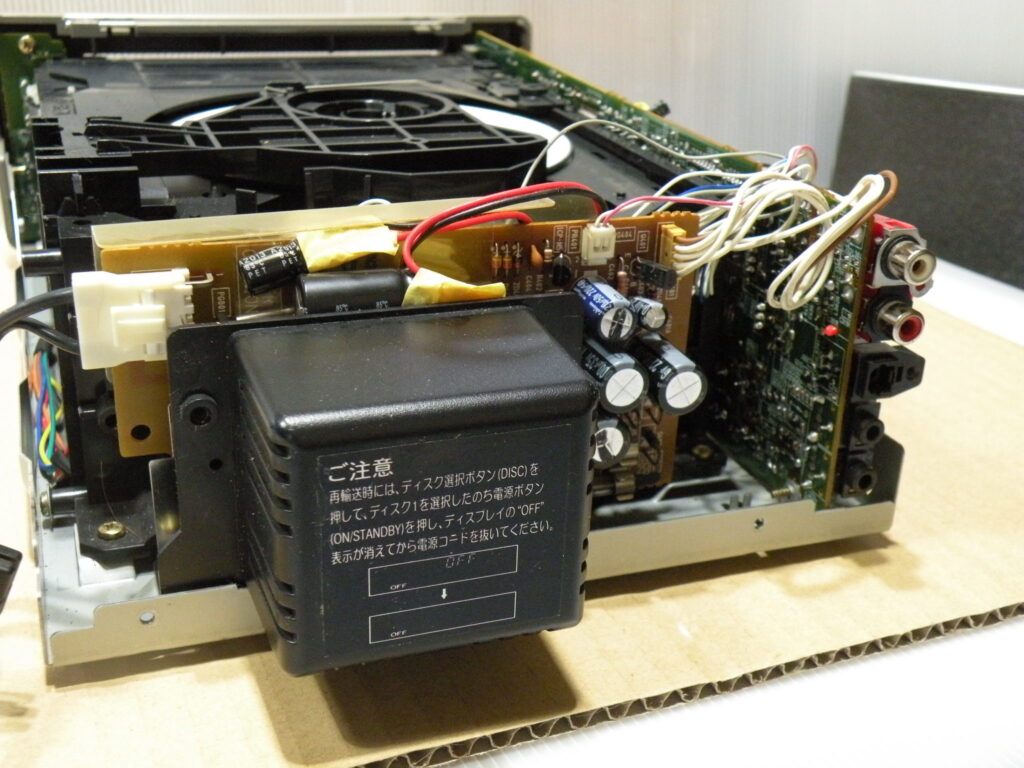

▲ すでに一時的な交換作業を終えている写真です。 基盤裏から赤/黒のリード線を使い容量抜けを補佐するコンデンサを追加接続しています。 これからその作業を説明します。

この追加をする作業は一時的なテスト作業です。

※コンデンサを買う時にはある程度の数をまとめて買うので、余るコンデンサが出ます。その余ったコンデンサを使わないでまた新しいコンデンサを買うと、使わないコンデンサが増えるのでどうしても余ったコンデンサを一時的な作業に使います。 今回の追加作業もその様に余っているコンデンサを一時的に使うテスト交換としています。 いずれはコンデンサを注文をして正規の場所に収めます

------------------------------------

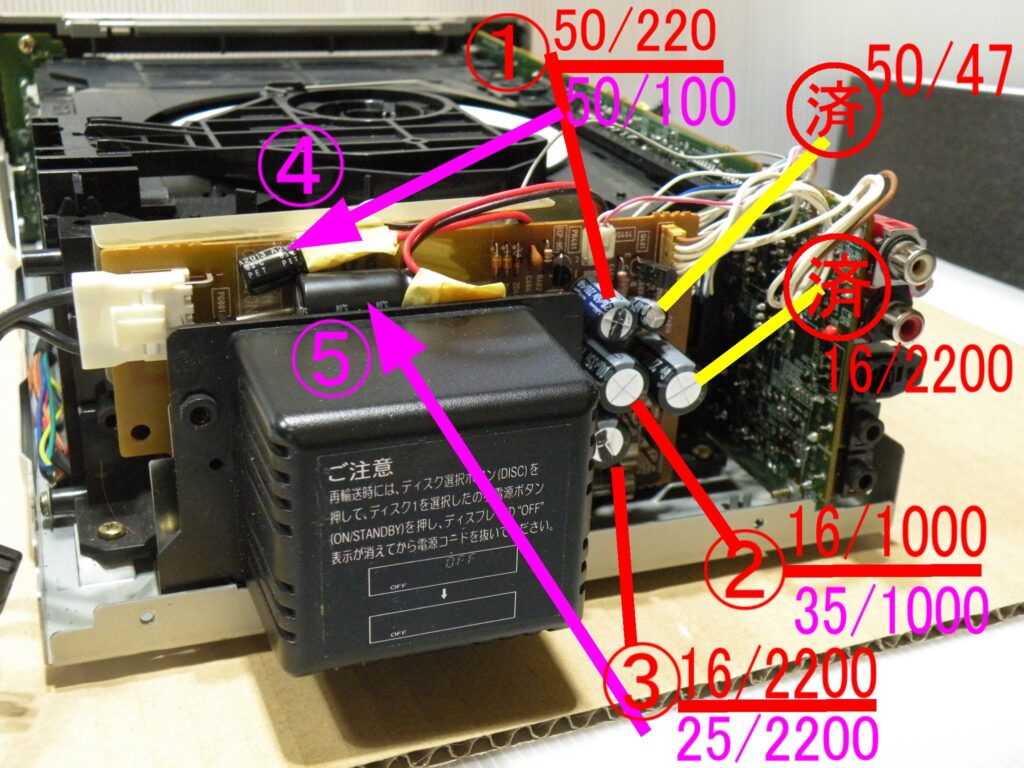

▼ 数字が多いので説明をします。

右側に書いている 済=50/47 済=16/1000 の2本のコンデンサは一回目の修理の時にすでに交換を終えていました。

今回の修理は、①の番号のコンデンサと ②の番号のコンデンサ、 そして③の番号のコンデンサが一回目の時に交換をしなかった3本の交換、あるいは補佐的な追加をする作業です。

②番のコンデンサの正規の規格は16/1000ですが、35/1000が有ったので代用として使いました。 耐圧が35ボルトに上がりましたが問題はありません。

次の作業が今回の目玉です。 コンデンサを並列接続すると容量が合算されると分かり、作業での応用範囲が広がりました(それまでは並列接続をすると容量が減ると思っていてので応用が出来ませんでした)。

なので今回は、①のコンデンサ=正規は50/220ですが 50/100しか残っていなかったので容量抜けを補佐する目的で容量の半分の100μFを並列に接続する事にしました。仮に50/220が容量抜けを起こしていたとしても50/100μFが容量抜けの補佐をする様にしました。

なので③番のコンデンサも同じように容量抜けが起きていたとしても容量抜けを補佐する目的で25/2200を並列接続にする事にしました。

③番に追加する25/2200の寸法的な高さはオリジナルの16/2200よりも高くスペース的に収める事が無理なので基板裏からリード線を使い=④番と ⑤番のコンデンサの様に収められる場所に移動をしました。

なので、①番のコンデンサと ③番のコンデンサは、写真の様に基板にそのまま残しています。 そして並列接続にしていので①番の容量が320マイクロカードになり、③番のコンデンサの容量が合算して4400マイクロファラッドになっています。 しかし電気が多く溜まっているだけで問題はありません。

▼ この様に基板裏にリード線を付けて、①番の追加コンデンサにつないでいます。 ③番のコンデンサにもつないでいます。

▲ ここでも説明をしますが、写真に見える電源基板(トランス付き)を本体に固定しているのは、①番のネジだけです。この1本のネジで基板を止めています。

この様にコンデンサの交換作業をする場合、トランスのカバーを固定している②のネジは長めのネジでもって、作業の時にこの様にトランスカバーを付けたままの方が作業をしやすいので、②の様にトランスカバーを固定したまま作業をします。

▼ この様にリード線の先に追加をする事をつなぎます。 ※この様に基板からリード線を出して追加をする事をつなぐのは一時的な作業です。 正規のコンデンサを買ったらリード線を外して正規の場所にコンデンサを取り付けます。

▼ 基盤裏のショート防止のカバーも元に戻したので電源基板を本体に戻します

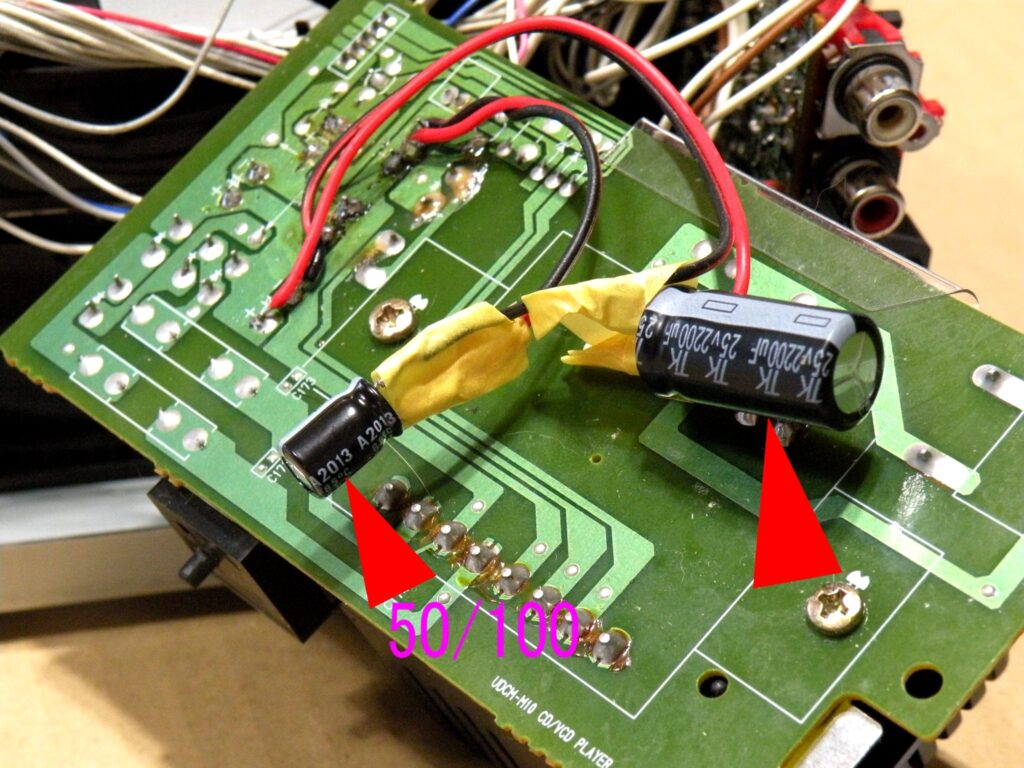

▼ 作業をまとめると、①のコンデンサの裏側には50/100を追加しています。 ②のコンデンサは基板の裏にリード線は無くてそのままの35/1000を取り付けています。

③のコンデンサの裏にはリード線でもって25/2200が並列に接続されています。 この様な作業によって、電源基板での容量抜けは回避できたので電気の供給に不都合は無くなりました。

▼ その様に作業を終えたので最初の写真に戻ります。

今回の一時的な作業により、コンデンサの容量抜けが回避できたので再生音の早送りの音は無くなりました。

再生音に問題が無くなったので安心をして曲を楽しめます。

今回の報告は以上です

------------------

1月11日 「CD-RW750 ちょっと紹介」での、サンヨーのドライブをちょっと分解をしてみました。

サンヨーのCD-Rドライブは気になるものでした。 なのでついつい分解をしてみたくなり、分解をしてみました。 良い作りで驚きました。 さすがに日本製。 良い作りです。 安心をして使えます。

ページの終わりの部分にそのCD-Rの分解記事があります。 ページの終わりというのは、このページではなくて「CD-RW750 ちょっと紹介」のページです。

------------------

この「雑記帳」ではちょっと気になる事を書き込んで行きます

---------------

オークションでコンポの出品を見ていたらSDカード搭載のコンポが気になりました。

録音した音楽を楽しむ方法は色々あると思います

① CDからCD-Rへダビングをして音楽を楽しむ方法。

② CDからUSBメモリに録音して楽しむ方法。

③ ユーチューブから直接、CDレコーダーでもって曲を録音する方法。

④ パソコンにストックをしている音楽を、USBメモリにコピーをして、コンポUSBメモリを再生する楽しみ方。

⑤ 今回、思い付きました。カードリーダー(書き込み出来るもの)があればPCにストックの音楽をSDカードにコピー。SDカード機能の無いコンポやCDプレーヤー(USB端子付き)でもSDカードに貯めた音楽を楽しめる事を思い付きました

そして試しました。結果は良好です。カードリーダー(ライター)をオーディオに加える事で楽しみ方が広がる事が分かりました

カードリーダーライター=オークションで送料込みで1000円以下で手に入ります。使うSDカードも今では凄く安くなっています

カードリーダーライターをオーディオ環境に加える事で刺激が増えます。その刺激がオーディオの楽しみを広げます

------------------

※パソコンに保存している音楽をSDカードやUSBメモリに録音をしてコンポで楽しむ。 少し違った楽しみ方が出来ます

USBの延長コードも面白いものです。 100円ショップでも売っていました。 100円の延長コードでもオーディオが楽しくなります。楽しみを広げてくれます。

------------------------------------

▲ ①はUSBの延長コード(1メートル)の差し込みプラグです。 その延長コードの先にはUSBメモリを差し込んでいます。 ②のグリーン色のLEDが点灯しているのはUSBが再生中である事を示しています。 なのでUSBの延長コードを使ってUSBメモリから再生をする事が出来ます。

▼ 次はカードリーダーを使って再生をする説明です。

※カードリーダーのコードの長さは2種類あります。 パソコンで使うものは長く、ノートパソコンで使うものはコードがかなり短いので選ぶ時にはそのコードの長さにも注意が必要です。

ノートパソコンで使うカードリーダーのコードは短いのでディスクトップパソコンで使うのには不便と思います。

------------------------------------

②はカードリーダー(ライター機能があるもの)の本体です。 ③はSDカードです。 マイクロカードを使っているので大きく見えるSDカードは=正式にはマイクロカードを差し込むアダプターです。 ①は当然にコンポのUSB端子に差し込むプラグです。 ④はUSB表示になっているけれどもカードリーターを認識していてる事を示しています。

▼ カードリーターも色々な種類のカードが差し込める様になっています。

①はSDカード。 ②はSDカードであるけれどもアダプターとして②番という番号を付けました。 ③はそのアダプターに差し込むマイクロカードです。 その小ささでも 32GBの容量があります。 32GBもうればもの凄い曲数を入れる事が出来ます。

▼ ①のりぃしが点灯としているのは=USB端子に差し込んだカードリーダーによって、カードリーダーに差し込んでいる=SDカードに保存をしている音楽を再生中である事を示しています。 なのでUSB端子に差し込んだカードリーダーはコンポに認識される事が分かります。

もう一度説明をします。 ①がカードリーダー(ライター=書き込み機能があるもの)、ほとんどのカードリーダーには書き込み機能が付いているらしいけれども購入の場合にはライター機能が付いているかの確認は必要と思います。

②と③は一体もので=USBの延長コードです。 そのUSB延長コードに写真ではUSBメモリを差し込んでいる状態です。

今ではオークションと100円ショップを利用して、それらま2つの便利な道具=小物が1000円以下で買えます。 この2つの小物で音楽の楽しみが増えます。