-

- おもしろい機種をゲットしたので少し紹介です

- 個人的には「おもしろいもの」という感覚です。 安かったし、何の手も加えずに使えそうなので。

- -----------------

- A-7e(DG77)を手に入れるまでは、KA-3020が原型のアンプで、A-7e(DG77)がKA-3020の後に作られたと思っていましたが違っていました。

- A-7e(DG77)が先に作られ、その後にKA-3020が作られたことになります。 そしてKA-3020は原型のA-7e(DG77)を元にして作られたとする感じを受けます(素人の考えなので正確ではありません)。

- ---------------------------------

- その理由は再生音が全く同じです。 聴き分けは無理なくらいに同じ音です。 更に消費電力を見るとA-7e(DG77)が130W KA-3020が 115Wです。 後続機の方が省エネ傾向に作られるのでKA-3020の方が15W少ない理由も分かります。

- ---------------------------------

- 更にゲットする気持ちになったのは2つの理由からです。 一つはユーチューブの紹介でA-7e(DG77)の音を聴いた瞬間にKA-3020の音に似ているというのが分かったからです。

- 更にネットで内部構造の写真を探しました。メイン基板の形というか、部品の配置が似ている感じがしました。 その2つの理由でゲットしましたが正解でした。 音は説明した様にA-7e(DG77)の音は、KA-3020の音と全く同じです。

- 更に良かったのが、よほど保存状態の良い個体であったこと。 普通、電源部分の上の天板を見ると、使い込まれた個体ではスス焼け=黒いススが付着していますがそのススが全く見えませんでした。 内部のホコリも無いのに等しい状態でした。

- 電源コードの印字から1988年製。 12年の経過で2000年。 更に今は2023年。 製造開始は後期が多いので1年-として2022年と考えても 12年と22年を足して、34年が経過をしています。

- 個人的な考えですが電解コンデンサも10年が経過をすると何らかの容量抜けが起きるはずと思い込んでいます。

- ・・が しかし、今回のこの個体、34年が経過をしているのにコンデンサ交換を考えないで良いくらいに良い音を再生しています。 不思議なくらいに音は正常です。

- その不思議さの理由はその内に考えます

- ------------------

- ※説明文は後日とします

-

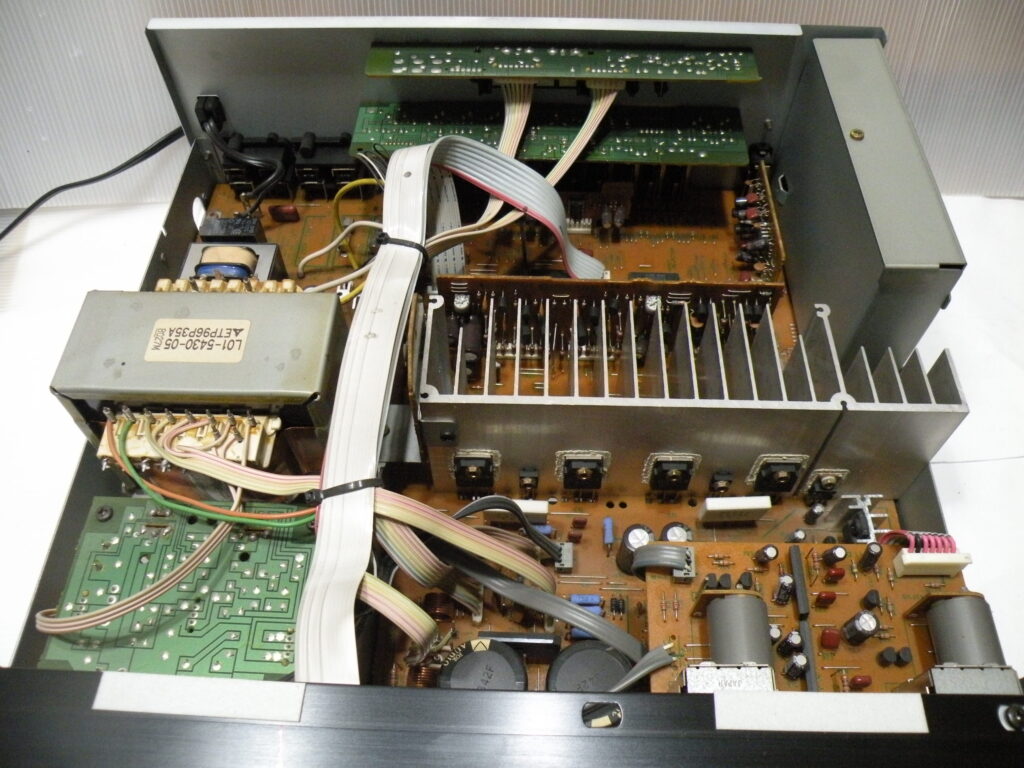

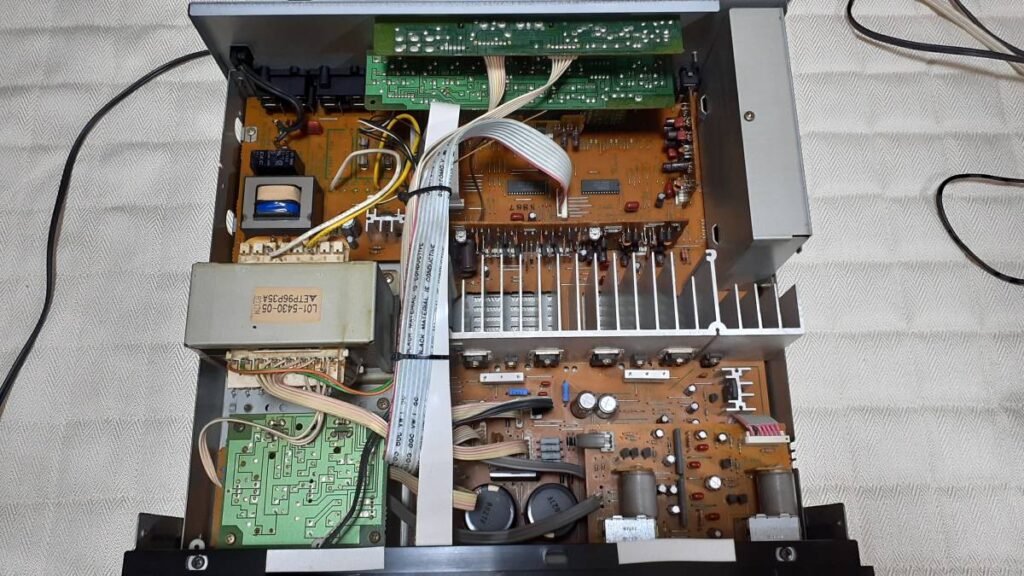

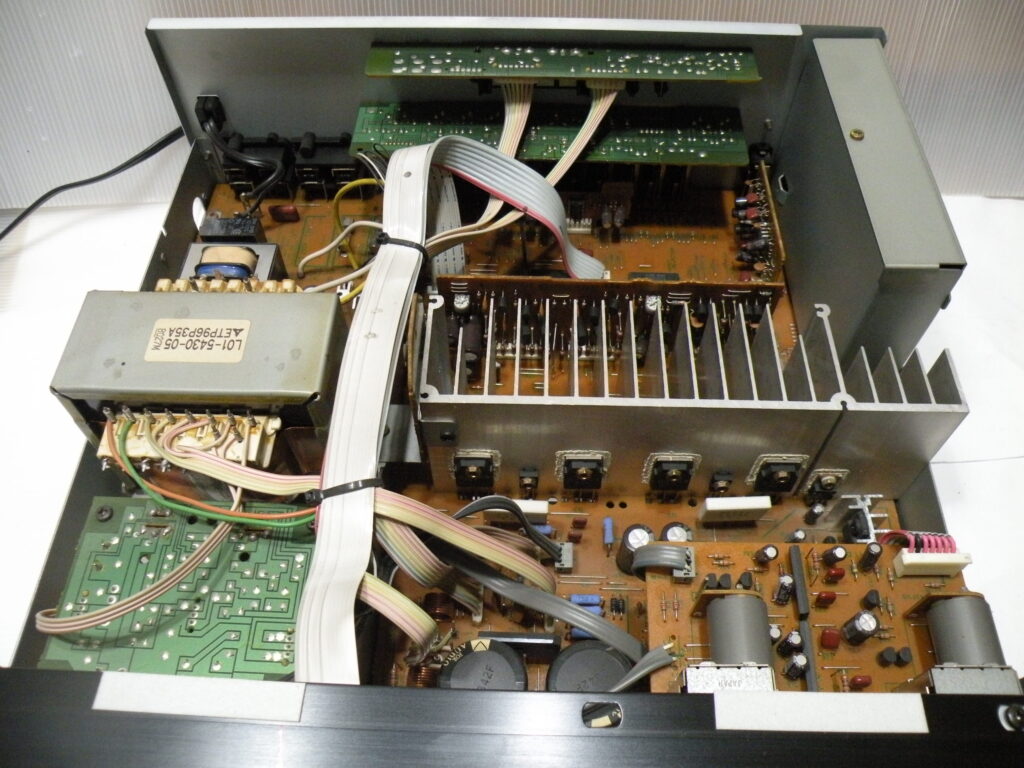

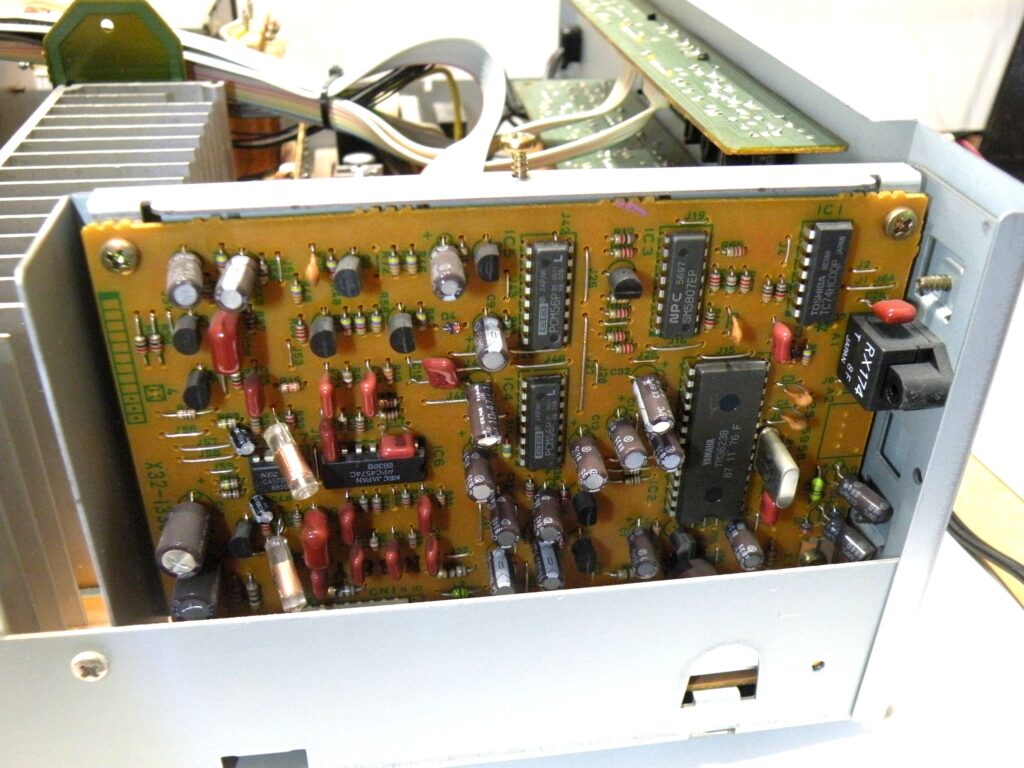

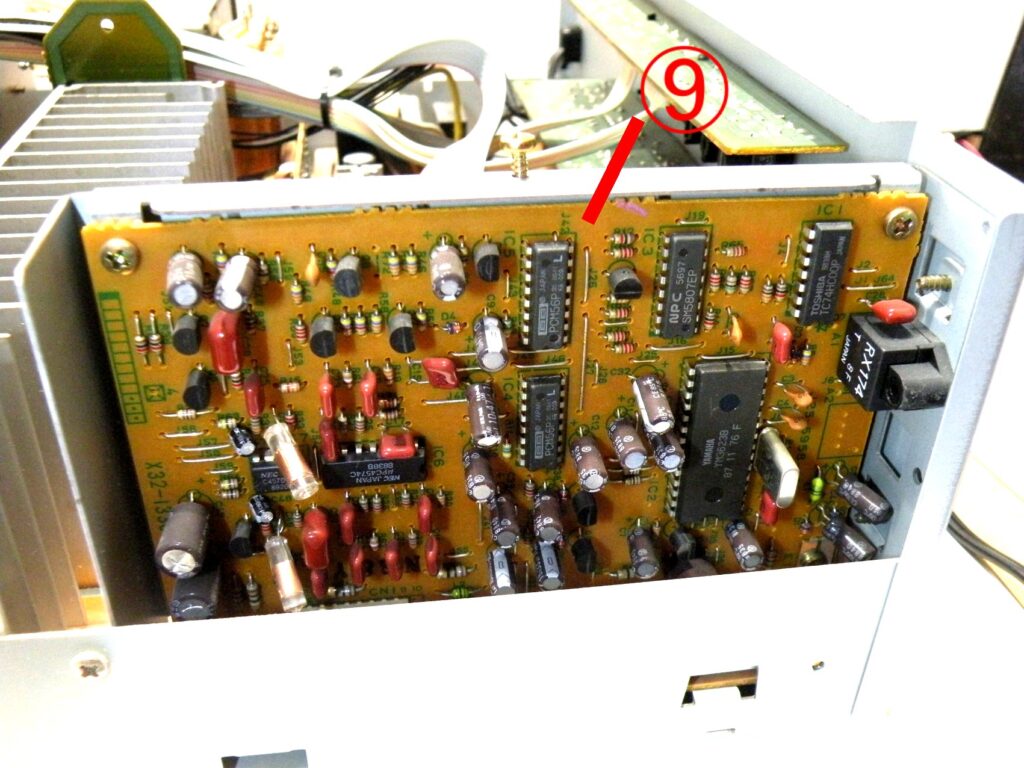

- ▲ この基板は入力されたデジタル信号を処理する為だけのものです。 製造が1988年なのでデジタル処理にもこれだけの部品が必要です。

- 今であれば1チップか、少しの部品でデジタル信号も処理できると思うのだけれども1988年製。 これだけ大きな基板が必要です。 しかしデジタル入力された音を再生しても凄く良い音です。

- 後で調べますが1988年当時の製品のデジタル処理の方法を他の機種との比較で調べようと思います。 もしかすると? 1ビット処理かもです。

- ※調べました。 1ビットではなくて16ビットと思います。 1990年代までは16ビットのものが各メーカーにありました。 18ビット、20ビットもありますが1ビットはそれよりも後かも知れません。

- ※写真は背面から先に写し始めたので、説明も背面から入ります。

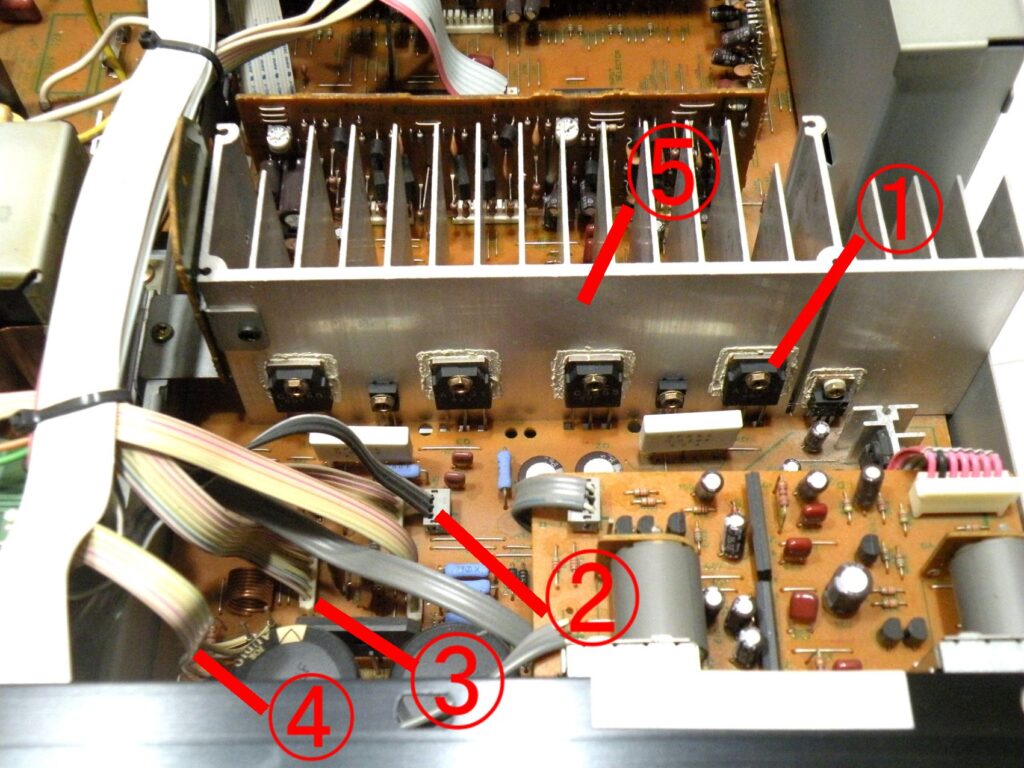

- ①はデジタル入力端子です。 ※この端子入口は2つの平面より成っています。 一つは見えている黒いパネル。 2つ目は更に奥の平面に差し込む穴があります。 なので光接続のコードの差し込む端子の形状が、(形状の種類にもよりますが)手持ちの光接続コードのものは黒いパネルの口よりも大きくて光接続コードを完全には奥まで差し込めません。(※しかし受け側の端子に光が届く為に再生音は正常に感じます)。

- ②は、このロキシーシリーズの機器を上側に積み上げる為の、位置決めの穴です

- ③はスピーカー端子です。 バネ式ではなくて、レバーが起きた状態でコードを差し込み、倒してロックをするタイプです(このタイプは意外にも使い良いです)。

- AVアンプとしながも2チャンネルオーディオアンプの様な使い易さです。 AVアンプのスピーカー端子は普通、フロント、センター、リヤーなどとやたらスピーカー端子が多いですが、A-7e(DG77)では写真を見ても分かる様にスピーカー端子は一組でスッキリしています。

- では他のスピーカーはどの様に接続する?となると=試してはいませんが、スピーカー端子の左横にある3つの端子。 サブウーハー、リアスピーカーと名前が付いているので、ウーハー端子には、別のウーハーアンプにつなぎ、リアスピーカー端子には直接、リアスピーカーを接続する様な感じがします。

- このジャンパーピンは絶対に重要です。 このアンプ(他にDG5などのアンプも同じ)は、プリアンプ部とパワーアンプ部が分かれいるので、そのプリとパワーをつなぐ為のピンです。 このピンが無い音が出ません。(このピンの代わりに普通のオーディオコードで代用できます)

- ------------

- プリアンプ単体やパワーアンプ単体、そしてグライコにどに興味がある人には便利な機能です。 単体プリの出力をパワー部に入れたり、DG77のプリ出力を他のパワーアンプに入れたりも出来ます。 グライコを使う時にはプリ出力をグライコに入れ、グライコで音を変え、その音をまたDG77のパワーアンプに戻して再生をするという方法が使えます。

- ------------

- ⑤この115Wという消費電力もお気に入りです。 115Wでの発熱は少ないです。なのでアンプの内部が高温になりません。また、天板を見るとかなりの数のスリット(穴)が開いています。それらの事から場合によっては長い時間、アンプを使用しても内部が高温にならないので音楽を安心して聴かれます。

- ▼ 背面を少し拡大です。 ①はデジタル入力の端子です。

- なので2つの音を楽しめます。 一つは普通のアナログ接続による音。 もう一つはデジタル(光)接続をした音。 接続する機器ではデジタル(光)接続の方が好みの音になる場合もあるし、別の機器ではアナログ接続の方が好みの音になる場合があります。

- その様な時にこの①のデジタル(光)端子は役に立ちます。

- 今では24ビット、32ビットまである。 ビット数が多いとなめらかな音になるとか。アナログの音に近づける為、ビット数が多い機種が気になるところ。

- しかし、古いと思われがちな16ビットの音を実際に聴くと、どうしてどうして、まだまだ魅力的な音を再生する。

- ティアックのCDレコーダー RW-02 DAC=20ビット ソニーの CDレコーダー RCD-W1 DAC=20ビット で録音されたものを聴くと音のなめらかさ・・よりも音のパワフル感に感動を覚える。

- その様に、16ビット。 24ビットのDAC搭載機種などの音と比較をする気分を忘れて曲を素直に楽しめる気分になるのがいい。

- 16ビットのCDプレーヤーやアンプ、まだまだ捨てたものではないのかも知れない。

おもしろい機種をゲットしたので少し紹介です

個人的には「おもしろいもの」という感覚です。 安かったし、何の手も加えずに使えそうなので。

これから写真を編集します。

ケンウッドのA-7e(DG77)はAVアンプです。

KA-3020はオーディオの足跡の記事では1993年からの販売となっています。 一方、A-7e(DG77)は手に入れるまでは何年製造なのかが分かりませんでした。

A-7E(DG77)はコンポセットの中のアンプです。 電源コードは本体からの直出しです(全てのコードではないですが、直出しのコードの中にはコードの製造年が印字されているものがあります)。その印字を見ると1988年となっています。 つまり手に入れた個体は1988年製ということにります。

-----------------

A-7e(DG77)を手に入れるまでは、KA-3020が原型のアンプで、A-7e(DG77)がKA-3020の後に作られたと思っていましたが違っていました。

A-7e(DG77)が先に作られ、その後にKA-3020が作られたことになります。 そしてKA-3020は原型のA-7e(DG77)を元にして作られたとする感じを受けます(素人の考えなので正確ではありません)。

---------------------------------

その理由は再生音が全く同じです。 聴き分けは無理なくらいに同じ音です。 更に消費電力を見るとA-7e(DG77)が130W KA-3020が 115Wです。 後続機の方が省エネ傾向に作られるのでKA-3020の方が15W少ない理由も分かります。

---------------------------------

更にゲットする気持ちになったのは2つの理由からです。 一つはユーチューブの紹介でA-7e(DG77)の音を聴いた瞬間にKA-3020の音に似ているというのが分かったからです。

更にネットで内部構造の写真を探しました。メイン基板の形というか、部品の配置が似ている感じがしました。 その2つの理由でゲットしましたが正解でした。 音は説明した様にA-7e(DG77)の音は、KA-3020の音と全く同じです。

更に良かったのが、よほど保存状態の良い個体であったこと。 普通、電源部分の上の天板を見ると、使い込まれた個体ではスス焼け=黒いススが付着していますがそのススが全く見えませんでした。 内部のホコリも無いのに等しい状態でした。

電源コードの印字から1988年製。 12年の経過で2000年。 更に今は2023年。 製造開始は後期が多いので1年-として2022年と考えても 12年と22年を足して、34年が経過をしています。

個人的な考えですが電解コンデンサも10年が経過をすると何らかの容量抜けが起きるはずと思い込んでいます。

・・が しかし、今回のこの個体、34年が経過をしているのにコンデンサ交換を考えないで良いくらいに良い音を再生しています。 不思議なくらいに音は正常です。

その不思議さの理由はその内に考えます

------------------

ユーチューブでA-7e(DG77)の音を聴いて驚くと同時にうれしくなりました。 KA-3020はオークションになかなか出ないですがA-7e (DG77)であれば何とかゲットできそうな感じがしたからてす。

Old But Cool Vintage Audio / KENWOOD INTEGRATED AMPLIFIER A-7E

もう一つ助かったのはネットの中に内部の画像があったからです。

真ん中に見える=ヒートシンク(放熱器)より、画像では下側になる部分の感じ=部品の配置のシンプルさ。 そのシンプルさがKA-3020と似ている様に感じました。

その様な2つり理由=ユーチューブでの音、そして内部の画像からゲットすることを決めてゲットしました。

A-7e(DG77)の写真と記事は後でUPします。

※説明文は後日とします

▲ この基板は入力されたデジタル信号を処理する為だけのものです。 製造が1988年なのでデジタル処理にもこれだけの部品が必要です。

今であれば1チップか、少しの部品でデジタル信号も処理できると思うのだけれども1988年製。 これだけ大きな基板が必要です。 しかしデジタル入力された音を再生しても凄く良い音です。

後で調べますが1988年当時の製品のデジタル処理の方法を他の機種との比較で調べようと思います。 もしかすると? 1ビット処理かもです。

※調べました。 1ビットではなくて16ビットと思います。 1990年代までは16ビットのものが各メーカーにありました。 18ビット、20ビットもありますが1ビットはそれよりも後かも知れません。

-----------

※写真は背面から先に写し始めたので、説明も背面から入ります。

①はデジタル入力端子です。 ※この端子入口は2つの平面より成っています。 一つは見えている黒いパネル。 2つ目は更に奥の平面に差し込む穴があります。 なので光接続のコードの差し込む端子の形状が、(形状の種類にもよりますが)手持ちの光接続コードのものは黒いパネルの口よりも大きくて光接続コードを完全には奥まで差し込めません。(※しかし受け側の端子に光が届く為に再生音は正常に感じます)。

②は、このロキシーシリーズの機器を上側に積み上げる為の、位置決めの穴です

③はスピーカー端子です。 バネ式ではなくて、レバーが起きた状態でコードを差し込み、倒してロックをするタイプです(このタイプは意外にも使い良いです)。

AVアンプとしながも2チャンネルオーディオアンプの様な使い易さです。 AVアンプのスピーカー端子は普通、フロント、センター、リヤーなどとやたらスピーカー端子が多いですが、A-7e(DG77)では写真を見ても分かる様にスピーカー端子は一組でスッキリしています。

では他のスピーカーはどの様に接続する?となると=試してはいませんが、スピーカー端子の左横にある3つの端子。 サブウーハー、リアスピーカーと名前が付いているので、ウーハー端子には、別のウーハーアンプにつなぎ、リアスピーカー端子には直接、リアスピーカーを接続する様な感じがします。

④はジャンパーピン

このジャンパーピンは絶対に重要です。 このアンプ(他にDG5などのアンプも同じ)は、プリアンプ部とパワーアンプ部が分かれいるので、そのプリとパワーをつなぐ為のピンです。 このピンが無い音が出ません。(このピンの代わりに普通のオーディオコードで代用できます)

------------

プリアンプ単体やパワーアンプ単体、そしてグライコにどに興味がある人には便利な機能です。 単体プリの出力をパワー部に入れたり、DG77のプリ出力を他のパワーアンプに入れたりも出来ます。 グライコを使う時にはプリ出力をグライコに入れ、グライコで音を変え、その音をまたDG77のパワーアンプに戻して再生をするという方法が使えます。

------------

表示には消費電力 115Wとあります

⑤この115Wという消費電力もお気に入りです。 115Wでの発熱は少ないです。なのでアンプの内部が高温になりません。また、天板を見るとかなりの数のスリット(穴)が開いています。それらの事から場合によっては長い時間、アンプを使用しても内部が高温にならないので音楽を安心して聴かれます。

▼ 背面を少し拡大です。 ①はデジタル入力の端子です。

なので2つの音を楽しめます。 一つは普通のアナログ接続による音。 もう一つはデジタル(光)接続をした音。 接続する機器ではデジタル(光)接続の方が好みの音になる場合もあるし、別の機器ではアナログ接続の方が好みの音になる場合があります。

その様な時にこの①のデジタル(光)端子は役に立ちます。

-----------

①はCDなどとデジタル(光)接続をした時に点灯する部分です。 44.1kHZを表示します。

②は機種番です=DG77になっていますが、リアパネルには正式名=A-7Eとなっています。

③はサラウンドで再生する時のスイッチです。 ノーマル再生とサラウンド再生を切り替えるのはこのスイッチだけです。 なので使いやすいアンプです。普通のAVアンプはDSPや遅れ時間設定、再生場所=ホール、スタジアム、・・などと設定項目が多くて使いずらいですが、このA-7Eは違います。

スイッチ一つでサラウンドとノーマル再生を切り替えます。 なので作りは2チャンネルのオーディオアンプの性格と思います。音を聴いてもAVアンプの様な甘たるい音ではなく、クリアで明確な音、甘さは全く感じません。

なので、このアンプはAVアンプとして使うよりも、普通のオーディオアンプとして使う方が良い性格のものだと思います。

▼ ルックスはスッキリ こんな感じ

ルックスはスッキリです。 普通のAVアンプの様に広い表示部分や多くのボタンスイッチは有りません。 それだけに使い易いアンプです。

-----------

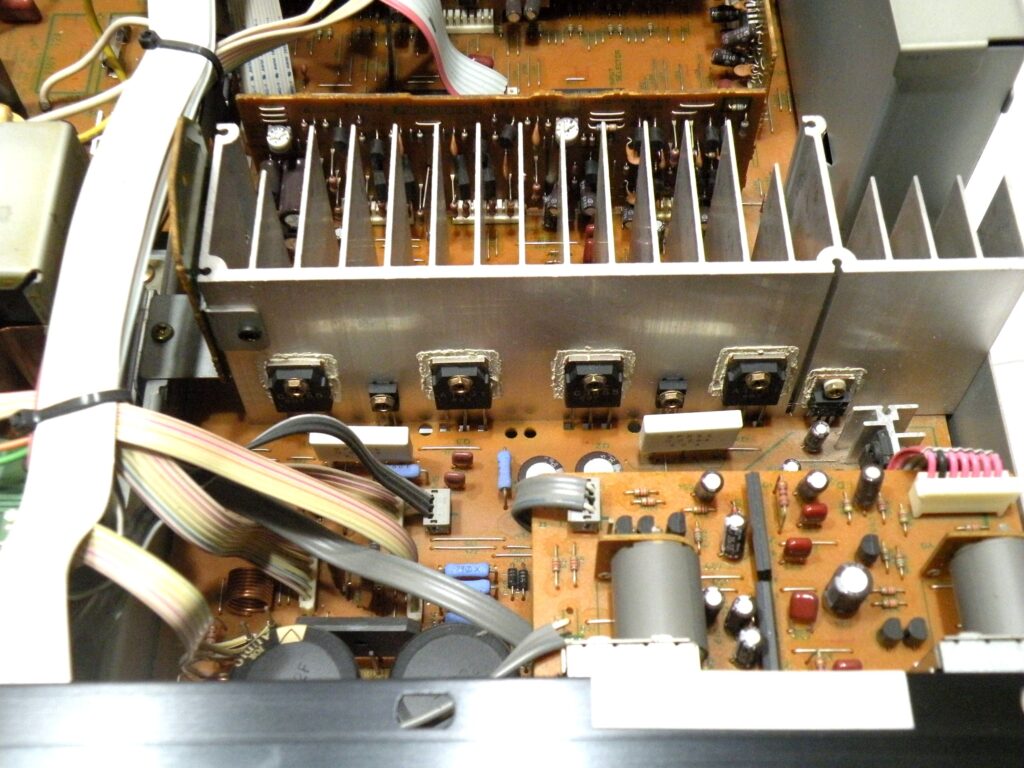

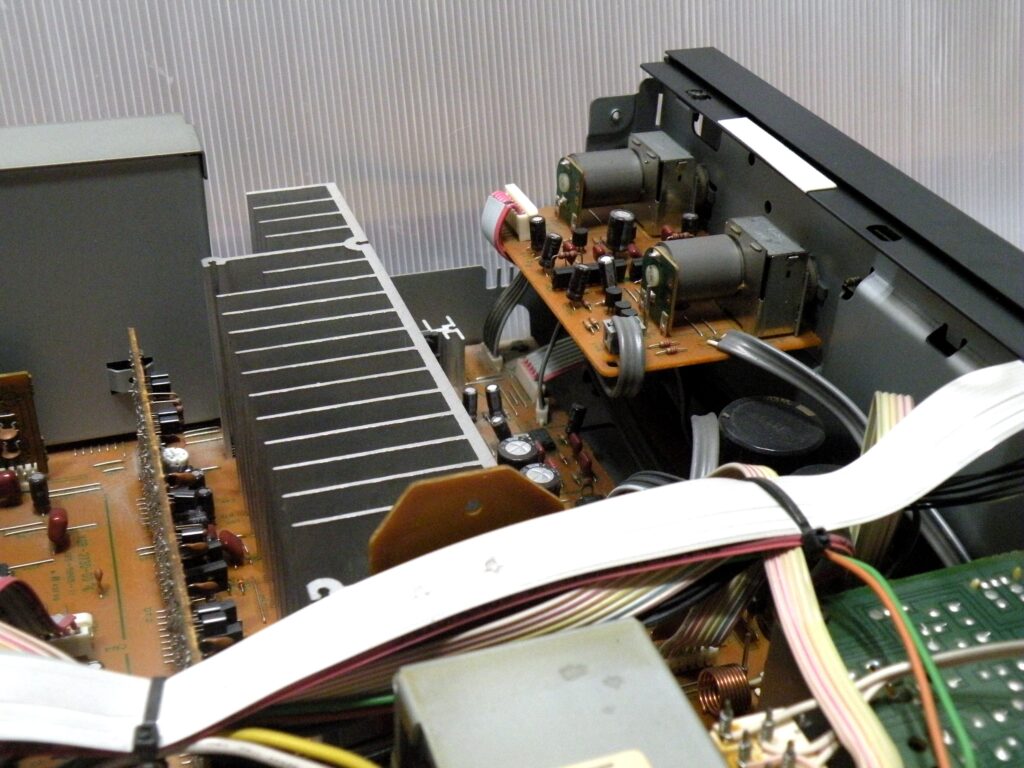

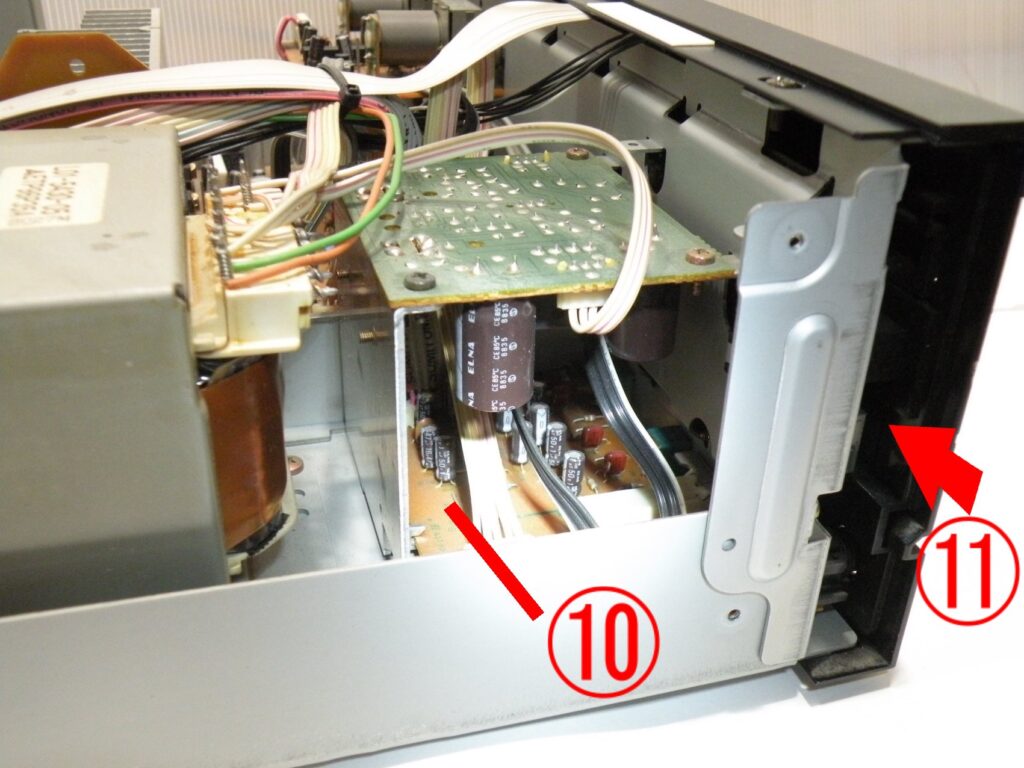

内部の様子

基板の数は多くて11枚くらいあります。 ⑨のボックスの中にはデジタル信号を受けるデジタル基板があります。 縦の基板は⑨の中の基板を入れて4枚ありますが全てにソケット式でもってメイン基板に接続されているのでコンデンサ交換は楽です。

①のトランジスタを固定しているネジは六角ネジです。(KA-3020のアンプと同じです)

⑤はヒートシンク(放熱器)です。コンデンサ交換をする場合、メイン基板からこのヒートシンクを外して作業をするのが良いのか? 外さないでそのままで作業した方が良いのかはまだ分かりません。

②はソケットでもって、接続コードは明確から外せます。

③と④のコードはメイン基板に直接接続されている為に、コンデンサ交換の場合には、このコードはメイン基板から外さないで交換作業です。

説明文はありません。

▼ 基盤の下に、基板の⑩が有りました(トーン回路の基板です)

フロントパネルの裏側を横⑪方向から覗くと、中にはコンデンサが無い様に見えました。

▼ トランス後ろの基板⑪、最初はメイン基板と同じの1枚ものと思っていましたがメイン基板とは分離されているのでコンデンサ交換は楽です。

▼ これが気になるデジタル基板

-----------

ケンウッドのロキシーシリーズを調べるとこの様に出て来ます。

ロキシー DG11/DG33/DG55/ DG77 /DG99LD, DG33LD/DG66/DG66LD/DG77LD

1988年発売。LDの型番の機種にレーザーディスクプレーヤーを搭載。

アンプにDACを内蔵して光伝送するシステムを搭載した。

このモデルからリモコンが標準で付属する。

-------------------------

ロキシーG1 / G3 / G5 / G7 / G9LD

1989年発売。ドルビーサラウンド、HXPRO対応デッキ、スペアナ付グライコを搭載。

G5から一体式では無くなり、単体式になっている。

型番はチューナー(T-7J) アンプ(A-5J) グライコ(GE-5J)

カセットデッキ(X-7J) CDプレーヤー(DP-7J) スピーカー(S-5J)

リモコン(RC-5J)

---------------------------

KENWOOD KA-3020 ¥35,000 (1993年発売)

定格消費電力 (電気用品取締法) 115 W

DG77(A-7E)とKA-3020を比べると

音はほとんど同じに聴こえます。 音はとにかくクリア。音にクセがなく、音をきれいに聴かせる。 女性のボーカルを聴くのには最高の中の一台と思います。

低音重視や高音重視ではなく、あくまでも中音重視、そしてボーカルをきれいに聴かせるタイプ。 聴いた瞬間に、この音に加える他のものは全く必要が無い・・という感じを受ける。

素人なのでハッキリは言えないけれども、KA-3020の原型はDG77(A-7E)やG5(A-5J)の様に感じる。

KA-3020に原型のアンプがあるとは知らなかったけれども、音を聴き、製造年の違いからKA-3020が後から作られた機種と分かる感じがする。

デジタルの音 16ビット

今では24ビット、32ビットまである。 ビット数が多いとなめらかな音になるとか。アナログの音に近づける為、ビット数が多い機種が気になるところ。