コンデンサの配置図を書くタイミングは2つあります。

一つはケースを開けた時点で配置図むを書く。

■コンデンサの配置図はコンデンサの交換作業の中において絶対に、最も

重要な作業です。

この時点で書くのか

それとも分解をしてから配置図を書くのか

基板を取り外してからの方が配置図を書きやすいですが

いつ書くかは個人の好みです。

■しかし絶対に書いておかなければコンデンサの交換作業は絶対に失敗をします。

コンデンサを基板から抜き、少し別の作業をするともう、その場所にどの様な

規格のコンデンサが付いていたのかが分からなくなります。

なのでコンデンサの配置図書きは絶対に必要なのです。

■コンデンサの配置図を書く時、道具の部分で説明したと思いますが

もう一度写真を載せます。

懐中電灯、虫眼鏡、ミラー付き伸縮棒を使ってコンデンサの配置図を書きます。

コンデンサの配置図の書き方を説明します

コンデンサの配置図の最終の形です

配置図を書く順番を説明します

最初はコンデンサそのものの 配置を書きます。

※自分だけ分かればよいので簡単に書きます。

■しかし、一つ一つのコンデンサの ★極性の方向は間違いなく書きます。

極性の方向を間違うとコンデンサが壊れるし、場合によっては他の部品

そのものが壊れます。

■一番目はこの様に書きます

■二番目には個々のコンデンサの数を調べます

最初に25V47μFの電解コンデンサの数から調べるとすると

コンデンサを示す〇の中に ★一番から順番に番号を付けて行きます。

そして最終の数が25V47μFの電解コンデンサの数になります。

次にはまた、一つコンデンサを選びコンデンサを示す〇の中に ★一番から順番に番号を付けて行き、最終番号がそのコンデンサの数になります。

■そして最終的にはこの様な ★配置図になります。

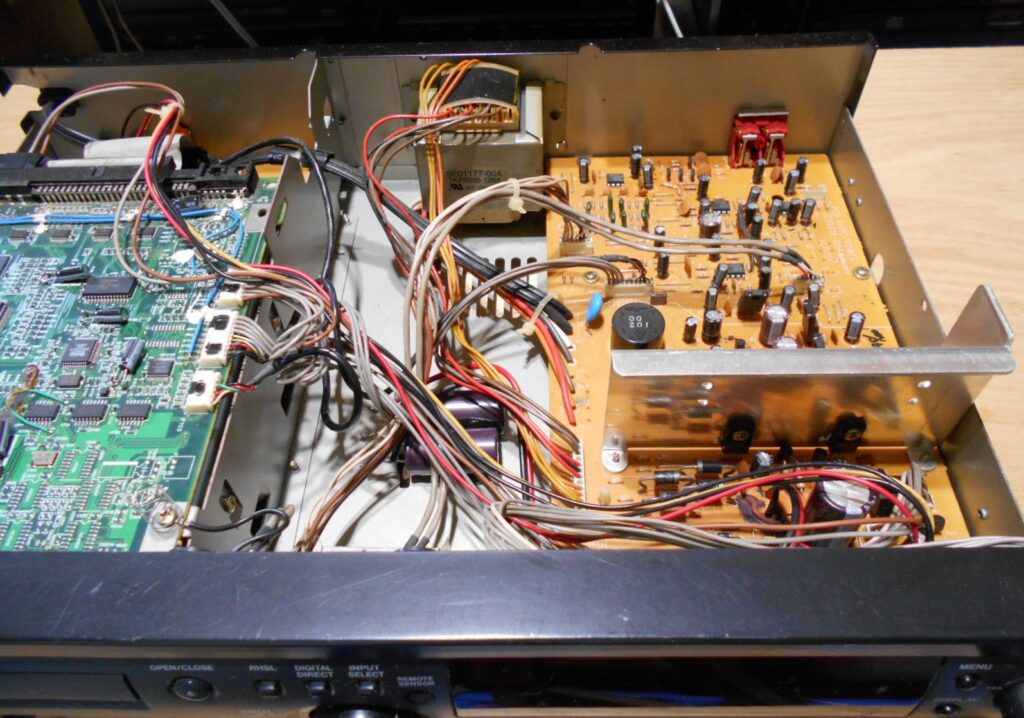

次にCD-RW700 と RW800に使われている他の基盤の

コンデンサ配置図を書いてみます。

■ RW700 と RW800に使われている共通のグリーン色の基盤です。

基盤の種類としては多層基板になります。

■ グリーン色の基盤のコンデンサは横に寝ています。(基板の直ぐ上にケースがある為に、コンデンサを直立に出来ないので横に寝かせています。)

なのでそのままでは規格の数字が分かりません。

コンデンサは交換するのでコンデンサを起こして規格の数字を調べます。

■ リアのデジタルの基盤も両機に共通です。

■ フロントパネル内にある 35V100μFのコンデンサも共通です。

■ 両機に使われている CD-W54E というCDレコーダードライブは

共通です。

■ ドライブの中にある基板も全く同じです。

コンデンサは表面実装という電解コンデンサです。

★交換に使用する電解コンデンサは ★表面実装か、★小型と呼ばれる

電解コンデンサを使って交換します。

CD-W54Eの コンデンサ配置図です

■ 次は両機のフロントパネル内にあるヘッドフォンアンプのコンデンサの

配置図です。

ティアック RW800のフロントパネルにはマイク入力端子があるので

コンデンサの数はCD-RW700よりも多くなっています。

次はCDドライブの上にあるグリーン色の基盤のコンデンサ交換の方法です

このグリーン色の基盤は多層基板です。多層基板のコンデンサ交換は方法が少し違います。使われているハンダが違うのか、コンデンサがとても抜きにくくなっています。なので交換方法が少し違います

コンデンサの足の部分を表側から切るという方法は前に説明した部分と同じですが後の処理が少し違います。

■図の中の、★上の部分の図だけを見てください (手書きの図は、上と下に ありますが、この多層基板の説明で使用するのは ★上の図だけです。)

グリーン色の基盤にあるコンデンサは、図の様に足の部分を切りますが

★切った残りの部分に新しいコンデンサの足を 絡(から)めてハンダ付けをす

ので、足の残り部分をできるだけ長く残す様に切ります。

■この方法は他の機種の多層基板での来コンデンサ交換にも使う方法です。

■多層基板のコンデンサ交換は普通の交換方法では難しいです。

強固なハンダなのかは分かりませんがとにかく、半田ゴテをいくら長い時間

溶かす部分に当てていてもハンダが溶けません。

なので非常にコンデンサの抜き取りが難しい基板です。

■ このグリーン色の基盤のコンデンサの付け方は変な形でもってコンデンサが斜めに付けられています。(理由は分かっています。まだ組み立て作業が不慣れな海外で組み立てられたから、コンデンサが斜めに取り付けられているのです。)

なので足をきった後、足の残りのリード線の長さが違います。そのことが作業を少し難しくしているので、次のカットのようにしてください。

■ コンデンサの下部にはくぼみ、つまり凹みがあります。

その凹みの部分にニッパの刃を当ててコンデンサを切ります。

残りのカスを取り除くと、図のようにカエルのオタマじゃくしの様な部分が

残っている場合があります。

そのオタマじゃくしの部分は邪魔になるのでカットします。

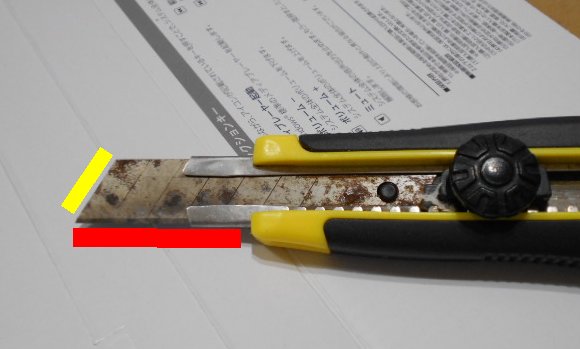

■コンデンサをこの様に切った後は、ニッパの刃先の劣化防止に油を少し染み込ませたトレペか 布で刃先を拭いてください。 コンデンサの中には電解液である酸性の液体があるからです。 その酸性液からの腐食防止として行うのです。

そして残ったリード線部分を直立に立てて、カッターの背を使って少し

磨きます。 ★ハンダが付きやすくする為にです。

赤い部分は刃ですが黄色の部分、あえて背と呼びますが

この部分を使って残りのリード線を少し磨く方が良いと思います。

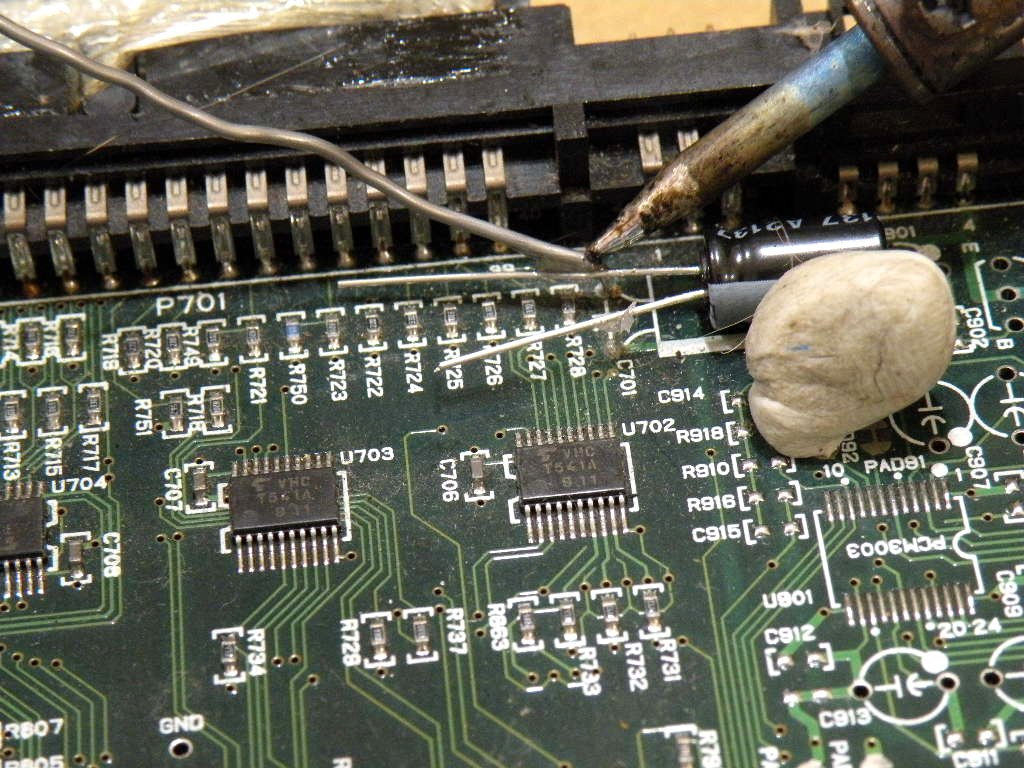

■ 残ったリード線に、この様にして新しいコンデンサをハンダ付けします

■ 新しいコンデンサの足、つまり基板にある残りのリード線と接合するで

あろと思う部分に軽く、前もってハンダ付けを 少しでよいので 付けておきます。

ハンダ付け前の新しいコンデンサの固定は やはり★配管用のパテを使って

仮の固定をしておくとハンダ付けに両手が使えて便利です。

■ ハンダ付けをする時、基板に残っているリード線にも少しペーストを付けて

おきます。 少しハンダ付けをした新しいコンデンサにもペーストを少し

付けておいてハンダ付けをします。

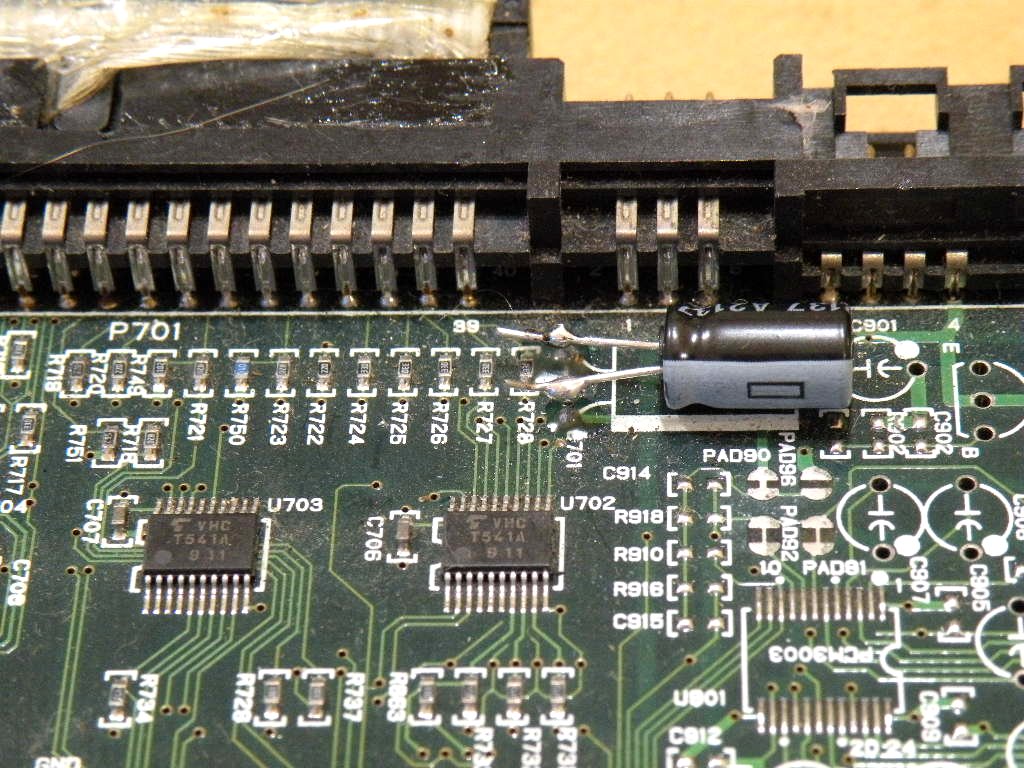

▼の基板は 多層基板です。 CDドライブの上に設置されています。

7個のコンデンサが付いています。

赤・黄色の棒で示す(基板の右側の下の方の)コンデンサのオリジナルは 16V100μFですが

容量的なものを用心をして容量UPをしておきます。16Vの220μFにします。(16/100μF)の視覚的容積量は小さいです。 オリジナルはそれよりも大きい視覚的容積量に見えます。なのでその視覚的容積量を比較してから、オリジナルの大きさに近づける為に、16/220μFにします。)

▲上の写真でもって、16/100μF と 16/220μFの 視覚的容量を比較すると 16/220μFの方が断然に容量的な優位に感じるので 100μF から 220μFに変更します。(マイクロ ファラッドを小文字にしたいのですが、まだ不具合が続いて大文字の μF に変換されます。)

基板に残るリード線ですが少し分かりにくいと思います。

写真ではリード線に対して新しいコンデンサの足を差し込んで

接触させた形を取っています。

▲写真では非常に分かりにくいですが緑色の棒の先に基板に残ったコンデンサの足のリード線が見えます。

▼これはハンダ付けをしている状態です。(この様に30Wの半田ごての先は細いので、目的のハンダ箇所を正確に狙えるので、コンデンサ交換には30Wの半田ごてがベストです。)

ハンダ付けをした後、リード線を少し折り曲げる時には

基板に残るリード線が基板の裏側に沈み込まないように指先を

緑色の棒の先に軽く当てた状態でもう一方の手でもってリード線を少し曲げます。

そしてカットしてこの部分のコンデンサ交換は終了です。

■ リード線をカットする時には必ず片方の指でもって

リード線を持った状態でカットします。

指でリード線を持たないでカットをするとリード線は思わぬ方向に飛んで

基盤上に残ればショーシをして機器を壊します。

リード線をカットする時にも最大の注意をしてカットします。

▼カットしたのでこの部分の交換は終了です。

次はCDドライブのコンデンサ、表面実装の交換です

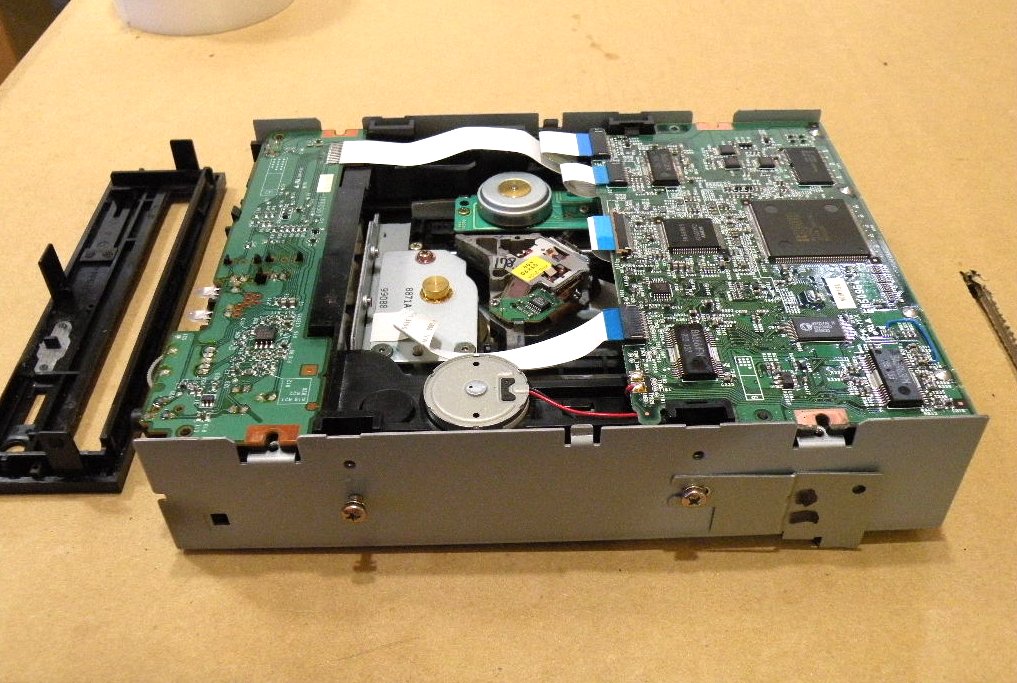

CDドライブを本体から外して底のフタを取るとこの様に見えます。

今までは無駄な作業をして、コンデンサ交換していましたが

良い方法を見つけました。

今までは白い色のフラットケーブルを全て基盤から外し、

モーターの配線も基盤からハンダ付けを使って外し、コンデンサの交換をしていましたが次の写真のように基盤を反転さすだけでフラットケーブルなどを外さなくてもコンデンサの交換ができることを知りました。

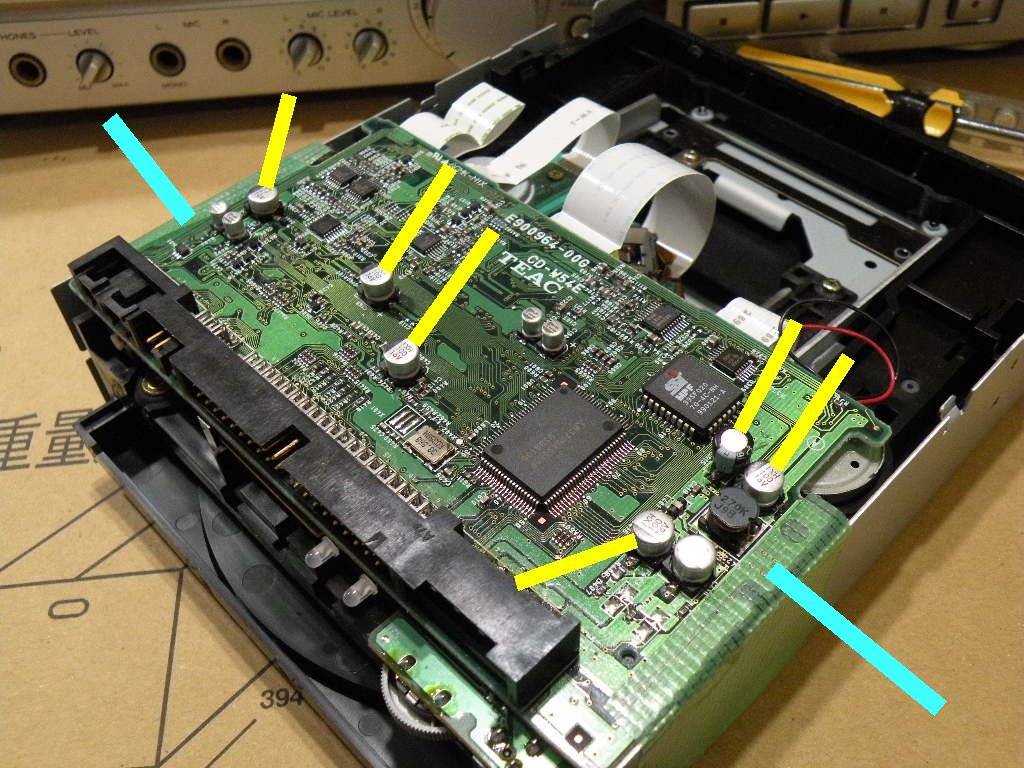

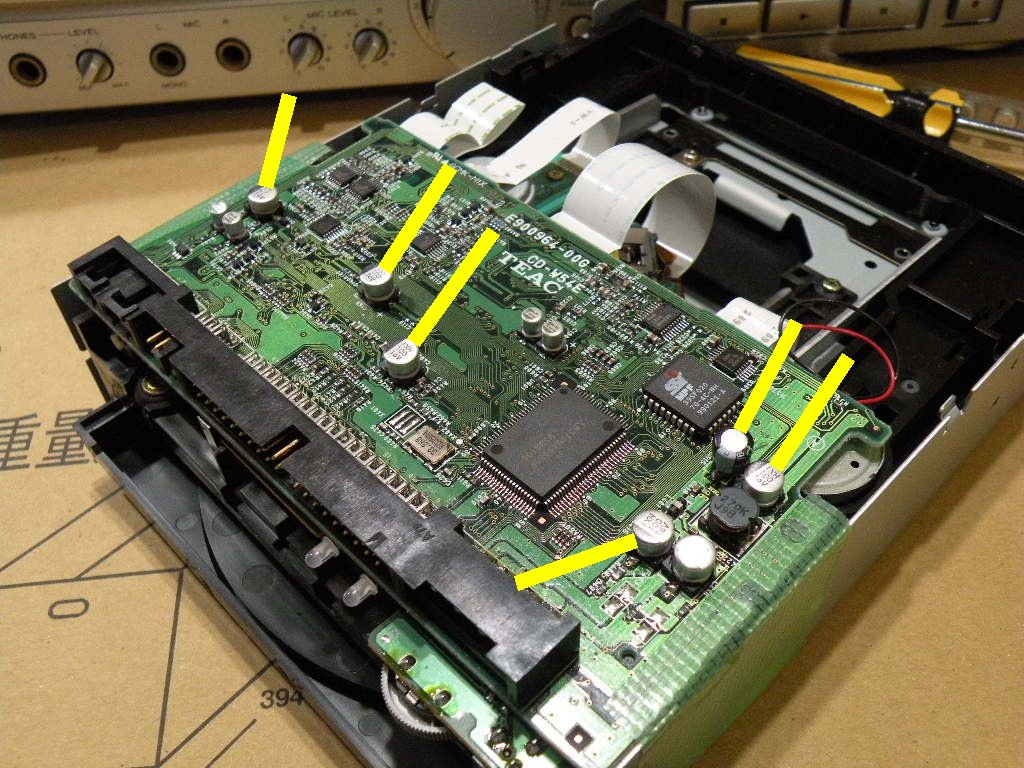

■ 基盤をフラットケーブルを外さないままに反転をすると写真のようになりま

す。そして基盤の両端を養生テープ(空色の棒の部分)で基盤を固定すると

写真の状態▲でコンデンサの交換作業ができます。

黄色の棒が示すコンデンサは今回、RW800のCDドライブを使って

新しい表面実装を基板にハンダ付けをするテストをして

黄色の部分のコンデンサを交換したことを示す為の注目棒です。

■ CDトレーが出る状態のドライブであれば

トレーを出して前のフタを外しておくのがよいです。

CDドライブから外しやすくなります。

しかしトレーが出ないドライブの時はトレーの前フタは付いたままでもOK

です。

トレーが出るのであれば次の様にして前のフタを外します。

トレーの両脇の部分を両手の親指で強く押したままの状態でもって

フタの下側を強く前方向にひねる感じにしながら 上方向に力が向くように指先の力加減でフタに力を加えて行くと、パチッと音がしてロックが外れるのが

分かります。ロックが外れたら前フタは上方向に外れます。

■ 本体から取り出したCDドライブを返して4本のねじを外します。

ドライバーの先端タイプは小ねじ用のNO.1のタイプです。

■ 横のロックを外して黒い前パネルを外すと

底板が外しやすくなります。

赤い棒の先にプラスチックのロックツメがあるので

プラスのドライバーで押し込みながら

前パネルを前方に動かすとパネルは簡単に外れます。

ロックツメは両側にあるので同じようにしてパネルを外します。

■ そのようにするとこの状態になります。

赤い棒の箇所にロックツメがあるので指先でロックツメを押して

基盤をフリーにして反転をします。すると4つ戻った写真の状態になるので

コンデンサの交換作業ができます。

■ コンデンサの交換作業と関係はないですがドライブの写真を載せます

■ トレーを出す方法です。

■ 緑の棒が示すプレートの色は灰色に見えますが実際は白色です。

このプレートがトレーを出したり収めたり、さらにはピックアップレンズの

上げ下げをしています。

簡単に見る限り、このCD-W54Eというドライブにはゴムベルトが

使われていないように見えます。(間違っていたらゴメンナサイと言うこと

にしてください)

写真の状態ではマイナスドライバーの掛ける位置が少し間違っていますが

実際には赤い棒の部分にドライバーの先端を入れて

白いプレートを右の矢印方向に動かすとトレーは少し出ます。

少し出たら後は引いて出します。

■ トレーを出した後、トレーを外すのには次の作業をします。

写真で見る赤い丸の中にトレーのストッパーがあります。

そのストッパーを押するロック状態が外れるのでトレーを引き抜くことができます。

黄色の矢印のCDクランプの円盤は簡単に外れるので

無くさないように管理をします。

CDドライブに関係をした写真はこれで終わります。

■ それれではCD-W54Eのコンデンサ、表面実装の交換方法を具体的に書いていきます

■ 今までは交換する新しい表面実装を買う通販を利用したことがなかったので

表面実装の代わりとして小型の電解コンデンサを使っていました。

まず写真だけ先に載せます。

基盤に付いているは交換した小型のコンデンサです。

■ 比較として今回、初めて試しとして表面実装のコンデンサを買って

新しい表面実装のコンデンサを取り付けてみました。

不足して表面実装のコンデンサは交換をしないでオリジナルのままにして

います。

同じ表面実装のコンデンサを交換したので見かけ上はオリジナルと違いが

分かりませんが黄色で示した5本を交換。残りの1本は同じ規格の表面実装が

無かったので小型のコンデンサを使っての交換をRW800のドライブを使って

試してみました。

■ 横道の話として

ティアックのCDレコーダー RW800はまだコンデンサの交換をして

いませんでした。

今回初めて表面実装コンデンサを少し買ったのでCDドライブ内の表面実装交換を試してみました。

※ちなみに機能や性能は全く同じのタスカム CD-RW700での表面実装の

交換は2台行い、2台共に成功をしてバツグンの録音状態をしています。

なので今回は試しとして、メイン基板はまだ交換をしていない状態でもって

CDドライブ内の一部のコンデンサ交換とグリーン色の基盤のコンデンサ交換によってどの様な改善をするのかのテストとしました。

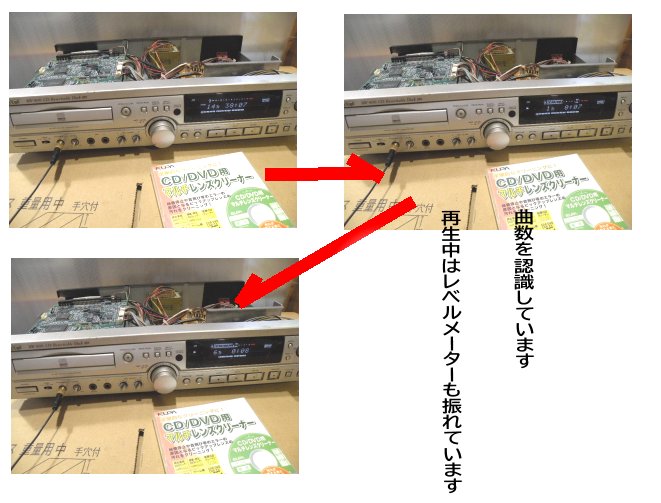

その結果はまずまずの納得のいく結果でした。

■ 交換前はディスクを認識しても

再生をすると直ぐに再生がフリーズをして、音は出ないし

レベルメーターも振れなくなりました。

■ CDドライブ内のコンデンサを少し交換した後は認識と再生はOKでした

■ コンデンサ交換後のテストで分かったことがあります

再生テストをする時には市販のCDでするべきと分かりました

市販のCDだと再生も問題なく行えましたが

個人的に作成をしたCD-Rでは、認識をするけれども再生は

NGであることが分かりました

■ なのでオークションなどで購入した機器の再生は市販のCDから

再生テストをした方がよいです

コメント