- しかしこのコンデンサ交換には余談があります

- UDCM-M10E と M10の 2台のコンデンサ交換は成功ですが、その2台の前に4台目となる= M10Eのコンデンサ交換を行いました。 ※結果的にはチェンジャーのメカ部分が電気的に壊れていました。

- トレーも正常に出入りをしてCD-Rを順調にチェンジャーに取り込みます。その次の動作として本体に取り込んだ 1 2 3のCD-Rを順番に回転させてデータを読みだそうとしますが最終的にはCD-Rを3枚とも認識しません。よって3枚とも再生が不可能でした。

- それならばとして、電源部分のコンデンサも交換をしたし、メイン基板のコンデンサも交換をしています。チェンジャー・メカの下側のコンデンサも交換をしています。(※後で調べましたが、この機種はフロントパネル内の基板にはコンデンサはありませんでした。)

- --------------------------------

- なので動作はNGでしたが、コンデンサ交換をした基板がはたして正常なのかの検証をしました

- (3)4台目の個体を色々とテストをしましたが動作はNGでした

- (4)なので4台目のチェンジャー・メカに問題があり、故障をしていると判断をしまた

- -----------------

- ※4台目の修理はチェンジャー・メカで不調でしたが、電源基板とメイン基板のコンデンサ交換は成功をしているので、2台目と3台目になる=M10E と M10のコンデンサ交換に進みました

- -----------------

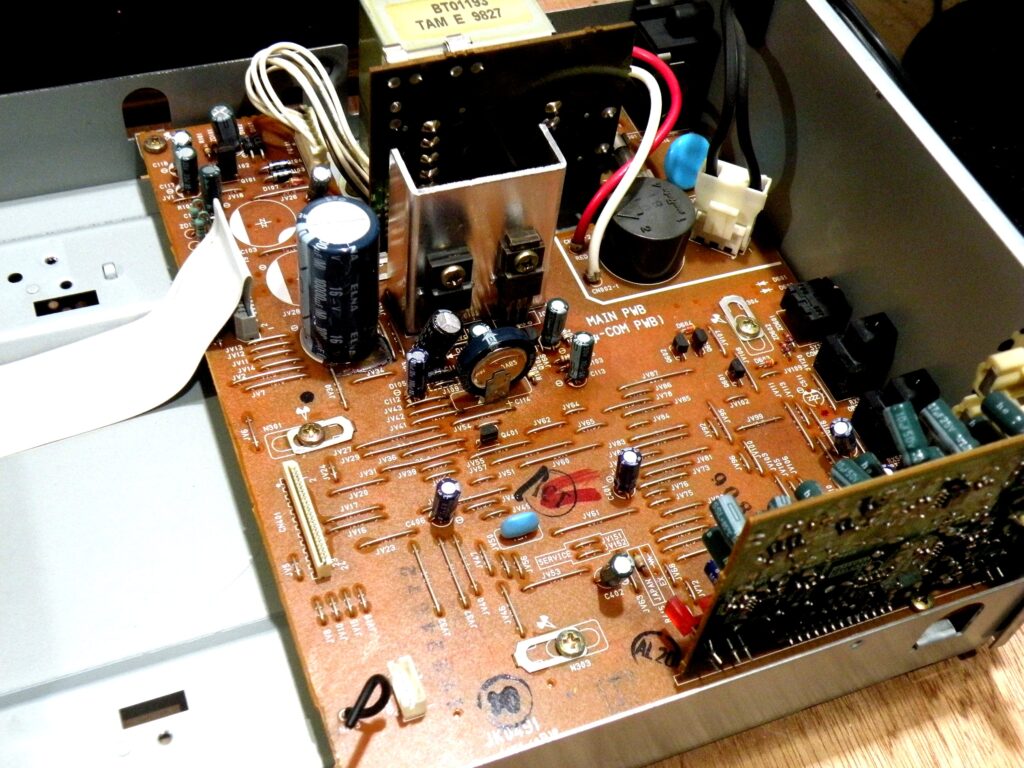

- ▼ NGだった4台目の電源基板(コンデンサ交換前のものです)

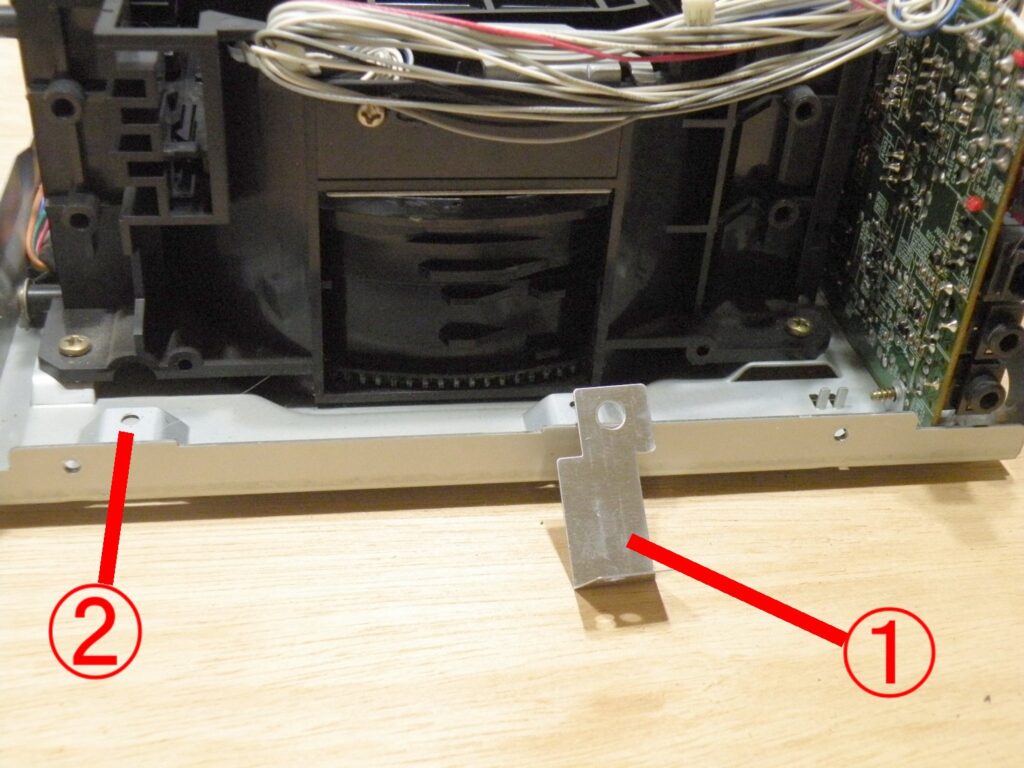

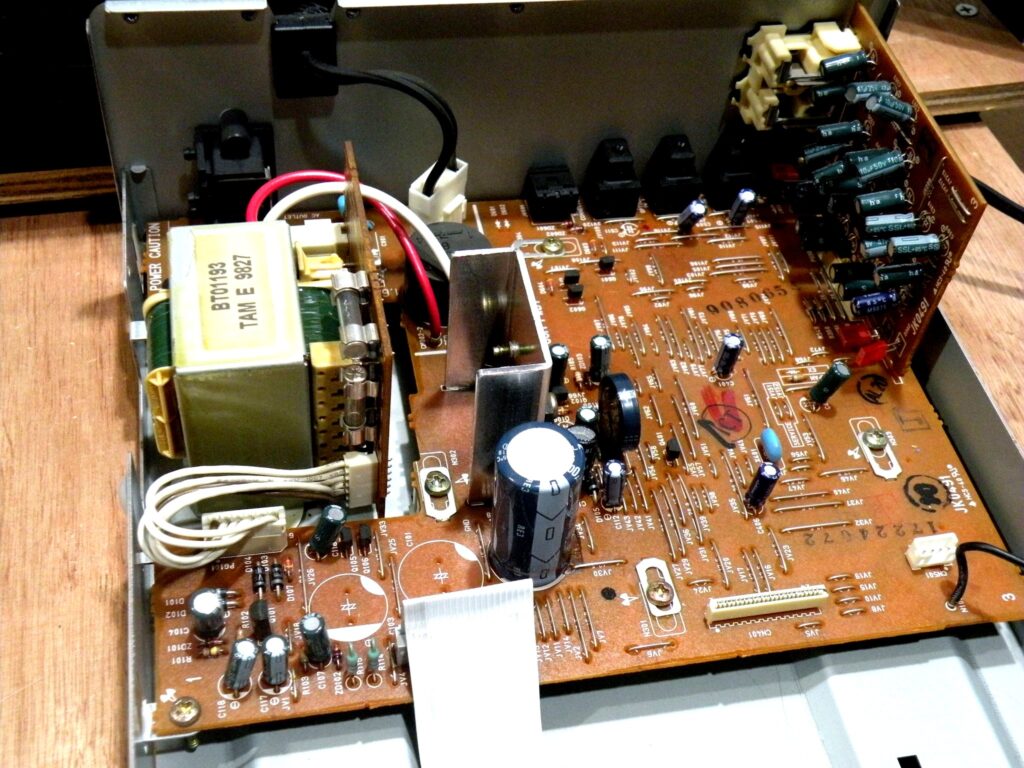

- ▼ 電源基板を本体から取り出すと、場合によっては= ①の様なプレートが落ちてきます。 (※電源基板は②の部分のネジ穴、1ヵ所で固定されています。)

- ▼ 気を付けていないと、①のプレートがどこに有ったのかが分からなくなります。 ①のプレートは写真の様にトランスのアース線として使われています。(※②はネジでもって透明カバーと ①のプレート そしてトランスの黒いカバーとを連結しています。)

- ▼ ショートを防ぐ役目として、①の透明なカバーがあります。 ②のネジは普通よりも長いネジです。 そのネジでもって透明カバーとトランスの黒いカバーを連結しています。

- ▼ ①は ②の穴に使われるネジです。 普通よりも長いです。 透明なショート防止のカバーをのけた後は、トランスのカバーを完全に外さないでこの基板に取り付けていた方がコンデンサ交換作業が楽になるのでまた、②の穴にネジ①を差し込み、トランスカバーを取り付けておきます。

- ▼ 基盤裏の配線幅を見ると、かなり広いのでコンデンサは基板の表側から楽に抜く事ができます。

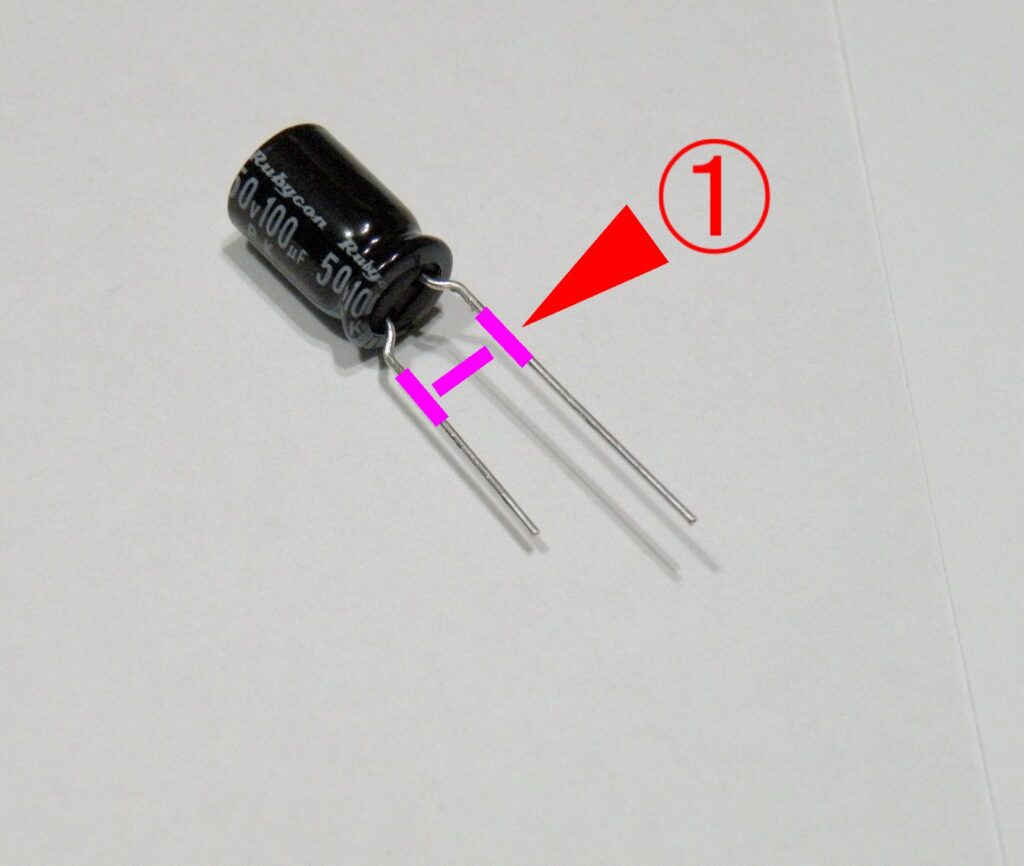

- ▼ ※電源基板にはコンデンサの足を曲げないで、基板に直接差し込む事が出来るコンデンサもありますが、足の部分を曲げる必要のあるコンデンサは、足の部分の折り曲げ幅①は、だいたいコンデンサの直径と同じくらいに曲げます。

- ※コンデンサの足を曲げる理由は、不用意でもってコンデンサの頭が押された場合、コンデンサの足が基板の裏側に押し込まれて、銅箔(どうはく)の配線パターンを基板から浮かせて、断線するのを防ぐ為にコンデンサの足は写真の様に折り曲げます。

- ※最初の曲げは指のツメを使い、足(リード線)を外側に折り曲げます。 次に写真の様に基板の穴に差し込める様に折り曲げますが、その折り曲げにはラジオペンチを使い折り曲げて写真の様にします。

- ------------------------------------

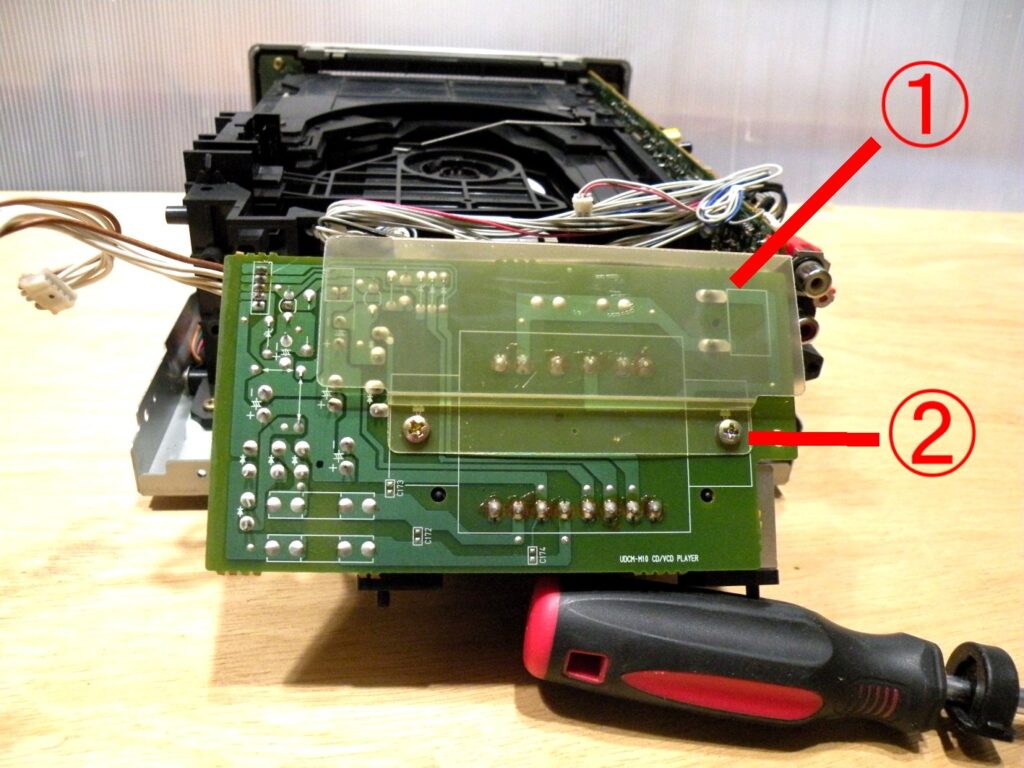

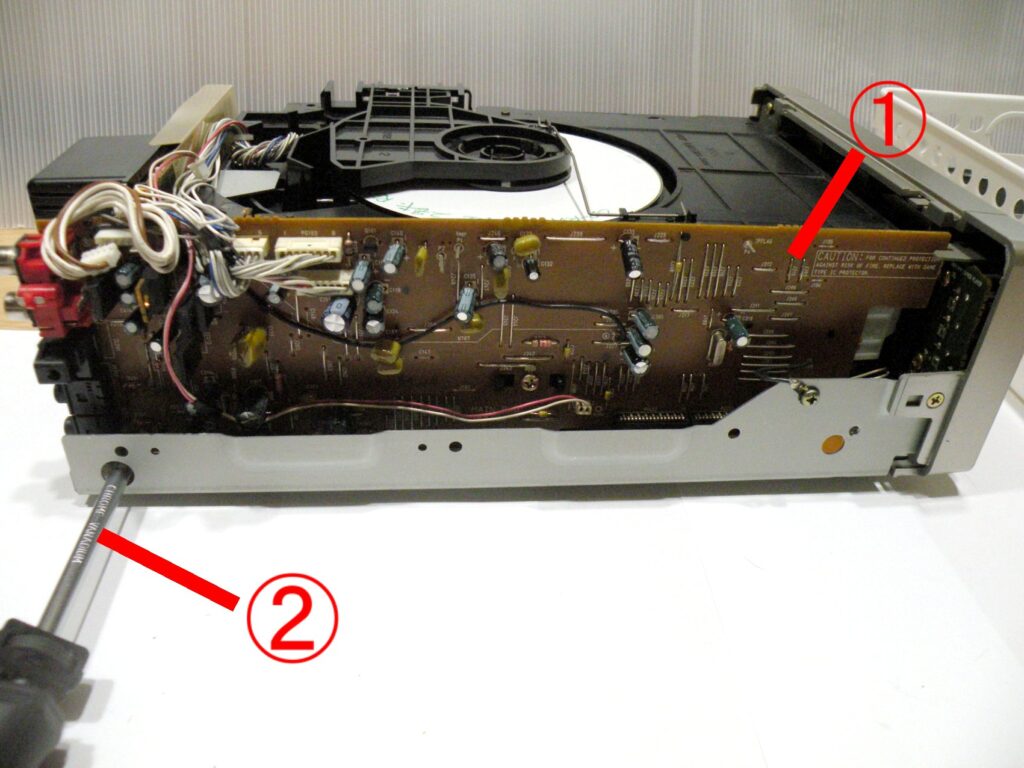

- ▼ メイン基板①を本体から取り出す時には、必ずドライバー②を使い、写真の様に奥にある基板を止めているネジを必ず外します。

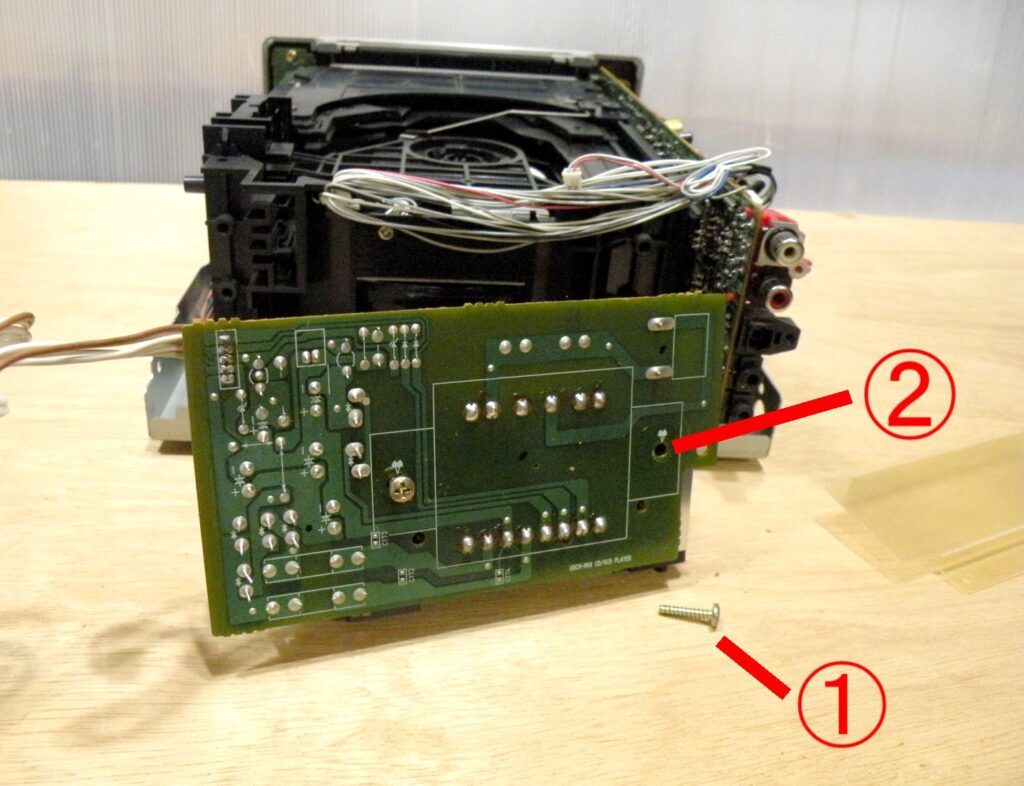

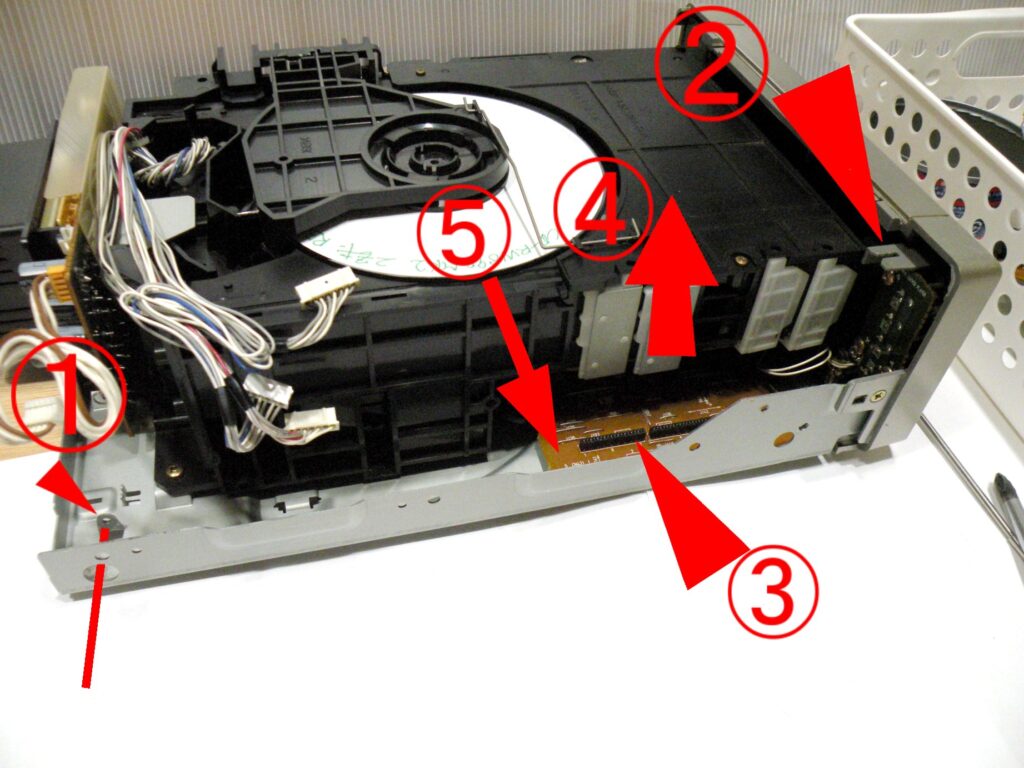

- ▼ ②はメイン基板を本体に戻す時に注意をする箇所です。溝があるのでその溝にメイン基板を必ず入れます。

- ▲ ①は基板を止めているネジ穴付きの突起です。 ※メイン基板を本体に取り付ける時、メイン基板は必ず手前側に来る様にします。 その突起よりも向こう側にメイン基板を置くとネジでメイン基板を締め付けられません。

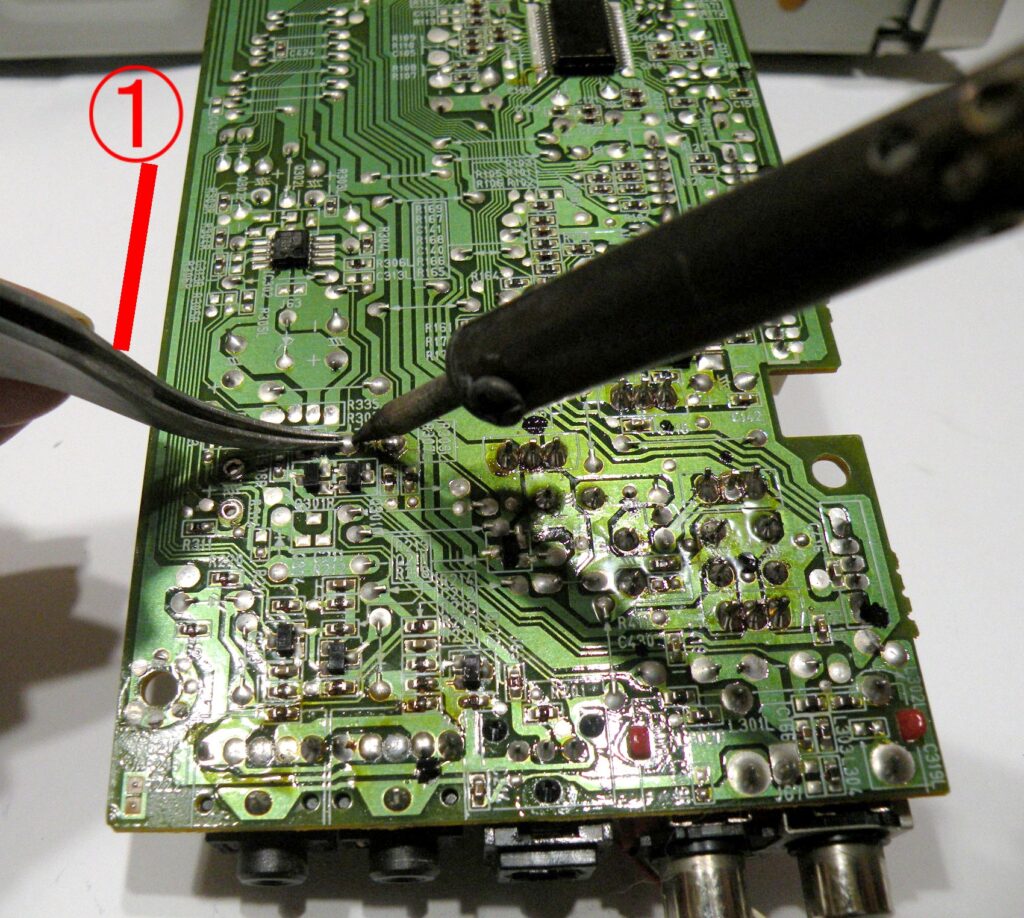

- ▼ メイン基板のコンデンサ交換が終わりました。 このメイン基板の数か所、※印のある個所、それ以外にもあるかも知れませんが銅箔(どうはく)の配線パターンが細い為に= 基板の表側からコンデンサの足を切り、基板の裏側からピンセットと半田ゴテを使って足の残りを抜くという方法を使う箇所がありました。

- ▼ ①は鷲口(わしぐち)というピンセットです。 写真の様に使うとコンデンサの残りの部分が抜き易いです。

- ------------------------------------

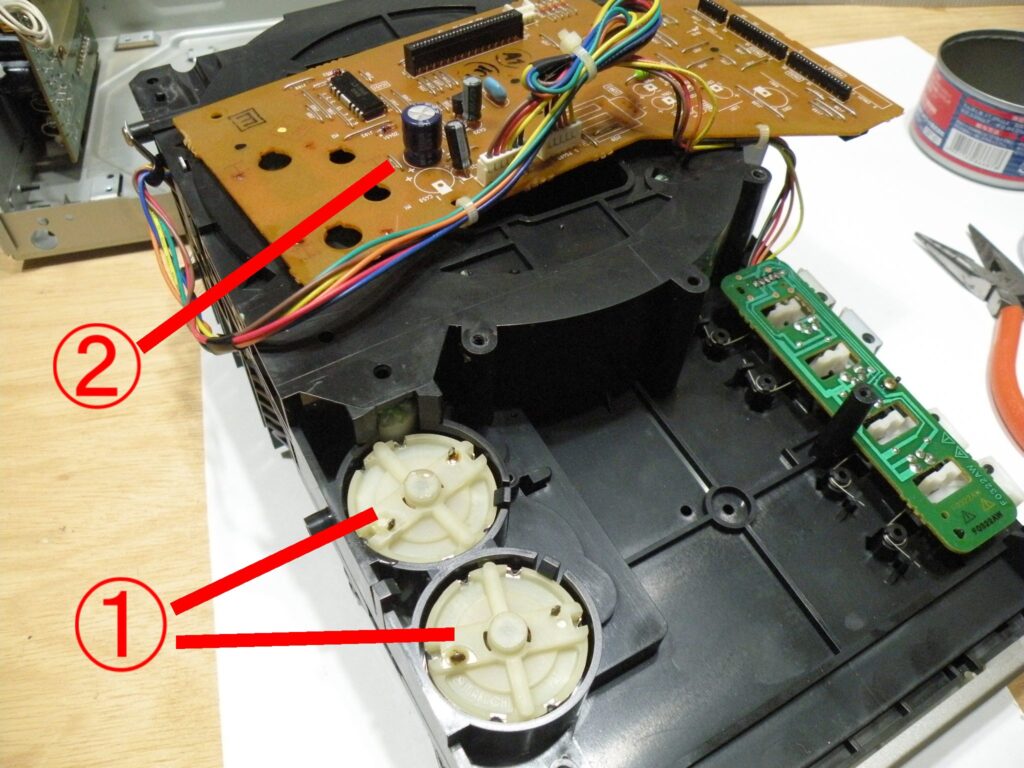

- ▲ ①はチェンジャー・メカを動かすモーターです。 ②のコンデンサも交換しました。

- ▼ 写真の状態はまだ、モーターの端子を基板にハンダ付けをしていない状態です。※なので基板はモーターよりもかなり上側に浮いています。 ※その様に基板がかなりフリーな状態で自由に動く時、フロントパネルから出ているフラットケーブル①を基板のソケットに楽に差し込めます。②はソケットの裏の部分です

- 今回のコンデンサ交換の様子はここまでです

- デンオンのMDデッキの内部を少し紹介します。 型番は= DMD-M10 電源コードはソケット式ですが、コードにはコードの製造年が印字されています。 その印字によればMDデッキの製造年は1998年になります。

- ※この個体はジャンクでした。 他の機種との抱き合わせで出品されていたものです。 狙いは他の機種だったので、このMDデッキは「おまけ」の様なものです。 しかしエラー表示が出てこのままでは使えないものです。

- しかし内部の様子が分かるので、内部を写しました。 その写真をUPします。

- ▼ MDのメカは外しています

- ▼ 右側に見える=縦の基板にはコンデンサが多いです。 基盤裏の配線幅を見ると細いので、基板の表側からコンデンサの足を切って、基板の裏側からコンデンサの残りの足をピンセットと半田ごて でもって抜く手法にになります。

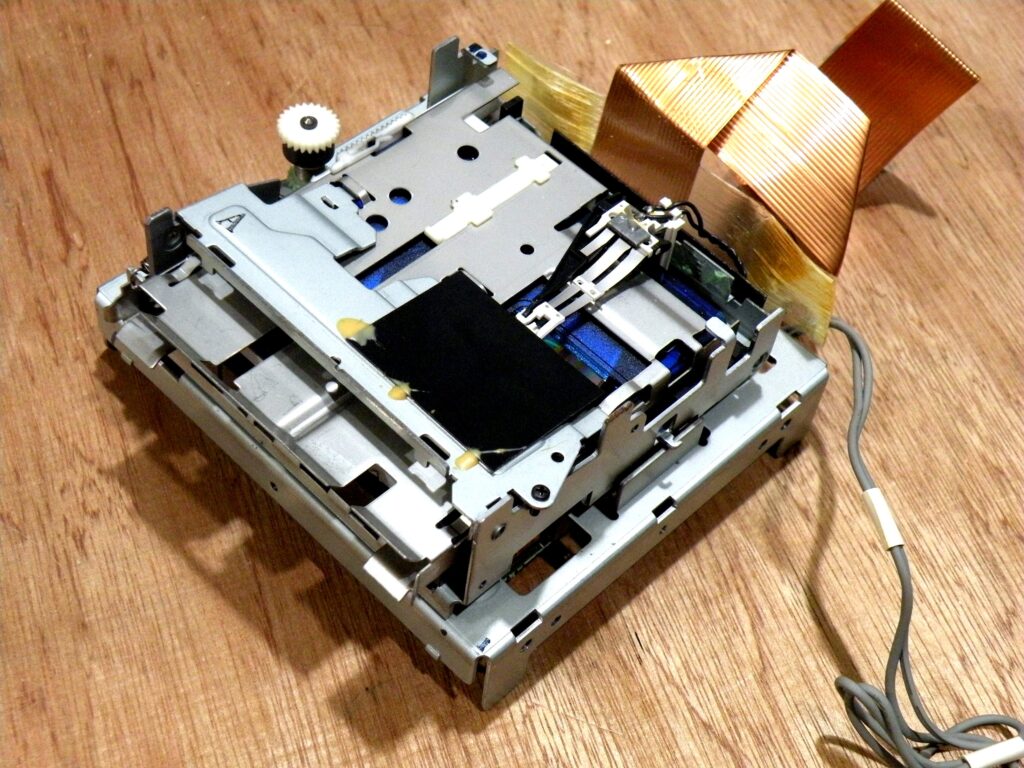

- ▼ MDのメカです。 メカを覆っているケースは外しています。

- ▼ この小さなメカの中にモーターは3個使われている様に見えます。

- --------------------------

- ▼ メカの裏側を見ます。 基盤のコンデンサが外向きに取り付けられているのはコンデンサ交換作業をするのに助かります。

- ※①の枠で囲んだ表面実装の交換には注意です。 配線の幅が極端に小さく、またコンデンサがハンダ付けされている部分が極端に小さく、ヘタをするとコンデンサを取り付ける為の銅箔(どうはく)部分が基板からはがれて無くなる危険かあります。

- ※なので、①の枠の中の4個のコンデンサの交換は、他のコンデンサ交換した後のMDメカの動作状況を見ての=交換するか? そのままのが良いのか? を決めた方が良いと思います。

- ▼ 4/22 16/10 のコンデンサの配線幅=① ② ③ ④に注目です。 その配線幅は極細です。下手をすれば直ぐに基板からはがれます。

- ▲ また、コンデンサの端子がハンダ付けされている部分=⑤ ⑥ ⑦の 小ささにも注目です。 この部分もヘタをすると基板からはがれて無くなります。 この部分が無くなると表面実装のコンデンサは基板に取り付けられません。

- ※なので、この部分の4個のコンデンサ交換をするのか?は 最後の最後に判断したら良いと思います。

- -------------------------------

- ▼ ①の部分に注目です。 MDメカからのフラットケーブルが差し込まれるソケットの部分おいて、MDメカから出ているフラットケーブルには銅箔の板で覆われています(雑音がケーブルに混入されるのを防ぐ為です)。 その事によりフラットケーブルはソケットに差し込みにくくなっています。

- なのでフラットケーブルの差し込みにはかなりの注意をしないと、①の部分でもってフラットケーブルに折れ曲がりのクセ が付きやすくなっています。

- フラットケーブルに折れ曲がりクセ が付くとケーブル先端の端子がケーブルのフイルムベースからはがれて無くなります。 そうなればフラットケーブルは使えなくなります。 なのでソケットへの差し込みには最大の注意をします。

------------------------

2023年4月27日 デンオンのMDデッキ=MDM-M10の写真を少し最後の部分にUPをしました。

-----------------------------

▲ 写真はデンオンのCDチェンジャー UDCM-M10Eですが、コンデンサ交換が順調に進んだので2台目、3台目とコンデンサ交換をしました。

--------------------------------

しかしこのコンデンサ交換には余談があります

UDCM-M10E と M10の 2台のコンデンサ交換は成功ですが、その2台の前に4台目となる= M10Eのコンデンサ交換を行いました。 ※結果的にはチェンジャーのメカ部分が電気的に壊れていました。

トレーも正常に出入りをしてCD-Rを順調にチェンジャーに取り込みます。その次の動作として本体に取り込んだ 1 2 3のCD-Rを順番に回転させてデータを読みだそうとしますが最終的にはCD-Rを3枚とも認識しません。よって3枚とも再生が不可能でした。

それならばとして、電源部分のコンデンサも交換をしたし、メイン基板のコンデンサも交換をしています。チェンジャー・メカの下側のコンデンサも交換をしています。(※後で調べましたが、この機種はフロントパネル内の基板にはコンデンサはありませんでした。)

--------------------------------

なので動作はNGでしたが、コンデンサ交換をした基板がはたして正常なのかの検証をしました

※最終的にはコンデンサ交換をしましたが、交換前でも正常に動作をしている= M10 のメイン基板を取り出して、修理をした4台目の= M1oE に取り付けてテストをしたところ、それでも動作はNGでした。

(1)となると、4台目のメイン基板(※今回のコンデンサ交換をしたもの)を正常に動作をする個体に取り付けて動作テストをしました。

(2)すると動作は全ての動作確認で正常でした。なので4台目の修理をしたメイン基板のコンデンサ交換は成功をして正常だと分かりました。

(3)4台目の個体を色々とテストをしましたが動作はNGでした

(4)なので4台目のチェンジャー・メカに問題があり、故障をしていると判断をしまた

-----------------

※4台目の修理はチェンジャー・メカで不調でしたが、電源基板とメイン基板のコンデンサ交換は成功をしているので、2台目と3台目になる=M10E と M10のコンデンサ交換に進みました

-----------------

▼ NGだった4台目の電源基板(コンデンサ交換前のものです)

▼ 電源基板を本体から取り出すと、場合によっては= ①の様なプレートが落ちてきます。 (※電源基板は②の部分のネジ穴、1ヵ所で固定されています。)

▼ 気を付けていないと、①のプレートがどこに有ったのかが分からなくなります。 ①のプレートは写真の様にトランスのアース線として使われています。(※②はネジでもって透明カバーと ①のプレート そしてトランスの黒いカバーとを連結しています。)

▼ ショートを防ぐ役目として、①の透明なカバーがあります。 ②のネジは普通よりも長いネジです。 そのネジでもって透明カバーとトランスの黒いカバーを連結しています。

▼ ①は ②の穴に使われるネジです。 普通よりも長いです。 透明なショート防止のカバーをのけた後は、トランスのカバーを完全に外さないでこの基板に取り付けていた方がコンデンサ交換作業が楽になるのでまた、②の穴にネジ①を差し込み、トランスカバーを取り付けておきます。

▼ 基盤裏の配線幅を見ると、かなり広いのでコンデンサは基板の表側から楽に抜く事ができます。

▼ ※電源基板にはコンデンサの足を曲げないで、基板に直接差し込む事が出来るコンデンサもありますが、足の部分を曲げる必要のあるコンデンサは、足の部分の折り曲げ幅①は、だいたいコンデンサの直径と同じくらいに曲げます。

※コンデンサの足を曲げる理由は、不用意でもってコンデンサの頭が押された場合、コンデンサの足が基板の裏側に押し込まれて、銅箔(どうはく)の配線パターンを基板から浮かせて、断線するのを防ぐ為にコンデンサの足は写真の様に折り曲げます。

※最初の曲げは指のツメを使い、足(リード線)を外側に折り曲げます。 次に写真の様に基板の穴に差し込める様に折り曲げますが、その折り曲げにはラジオペンチを使い折り曲げて写真の様にします。

▼ 電源基板はこの様にコンデンサを交換しました。

------------------------------------

▼ メイン基板①を本体から取り出す時には、必ずドライバー②を使い、写真の様に奥にある基板を止めているネジを必ず外します。

▼ ②はメイン基板を本体に戻す時に注意をする箇所です。溝があるのでその溝にメイン基板を必ず入れます。

③はメイン基板とチェンジャー・メカを電気的につなぐソケットです。 ※メイン基板を本体から抜く時、上方向に引き上げます④が、その時、チェンジャー・メカ側の基板が持ち上げられて割れるのを防ぐ為に、矢印の⑤の部分を指などで軽く押さえてメカを上側に引き抜きます。

▲ ①は基板を止めているネジ穴付きの突起です。 ※メイン基板を本体に取り付ける時、メイン基板は必ず手前側に来る様にします。 その突起よりも向こう側にメイン基板を置くとネジでメイン基板を締め付けられません。

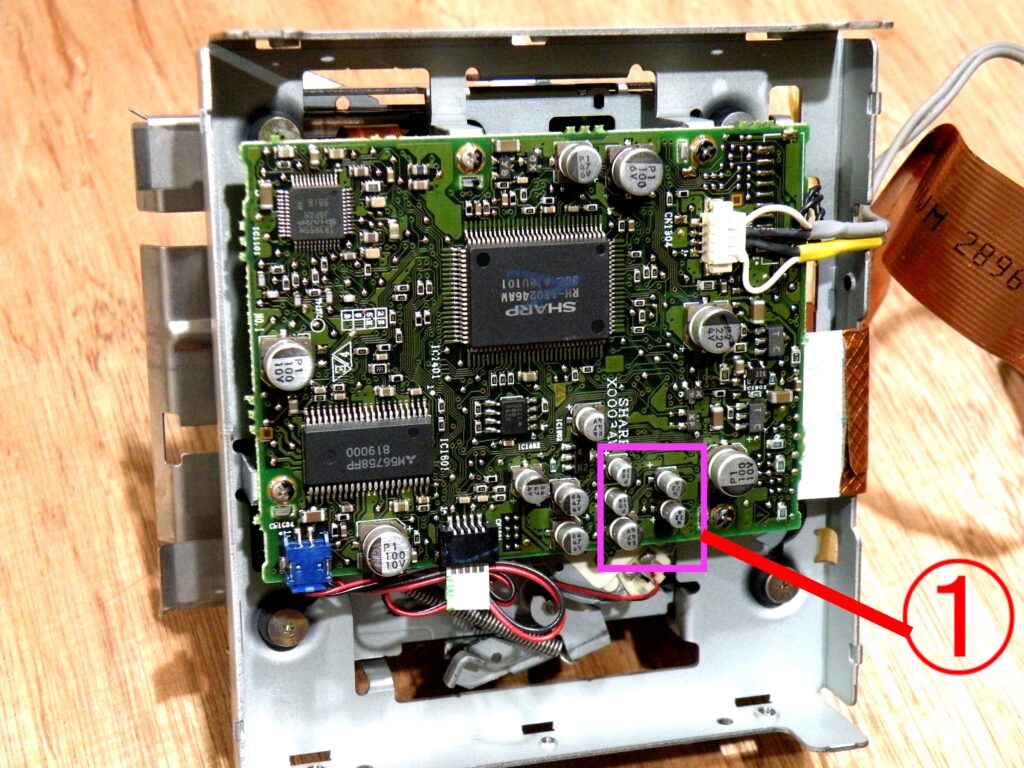

▼ メイン基板のコンデンサ交換が終わりました。 このメイン基板の数か所、※印のある個所、それ以外にもあるかも知れませんが銅箔(どうはく)の配線パターンが細い為に= 基板の表側からコンデンサの足を切り、基板の裏側からピンセットと半田ゴテを使って足の残りを抜くという方法を使う箇所がありました。

▼ ①は鷲口(わしぐち)というピンセットです。 写真の様に使うとコンデンサの残りの部分が抜き易いです。

------------------------------------

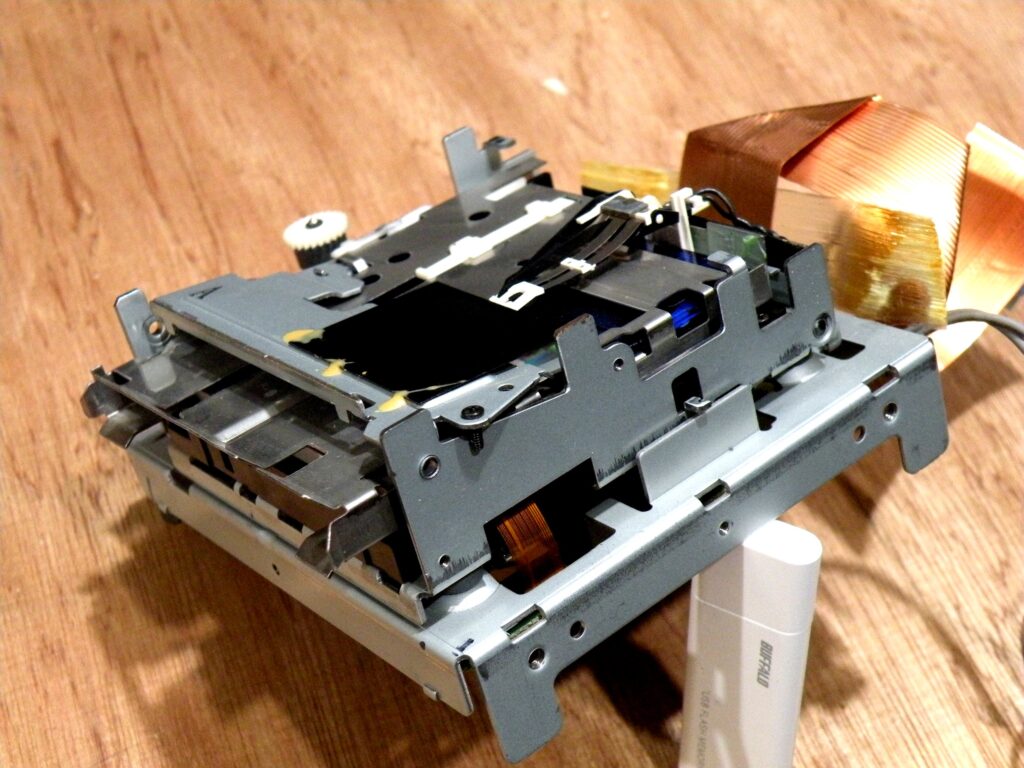

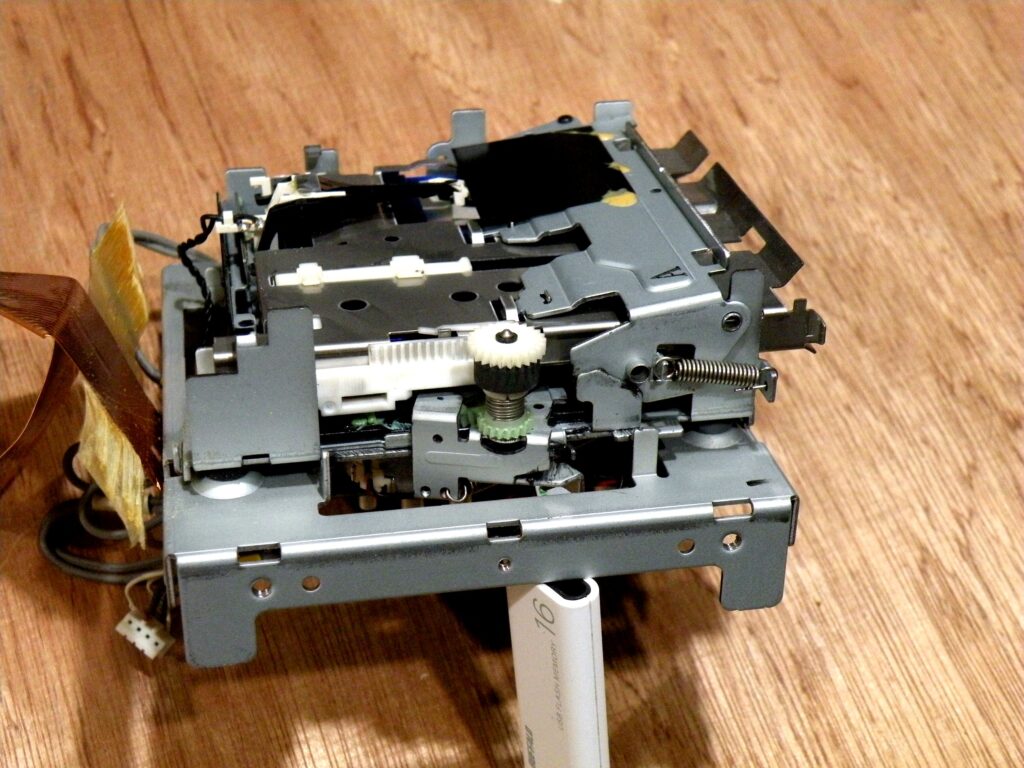

▲ ①はチェンジャー・メカを動かすモーターです。 ②のコンデンサも交換しました。

▼ 写真の状態はまだ、モーターの端子を基板にハンダ付けをしていない状態です。※なので基板はモーターよりもかなり上側に浮いています。 ※その様に基板がかなりフリーな状態で自由に動く時、フロントパネルから出ているフラットケーブル①を基板のソケットに楽に差し込めます。②はソケットの裏の部分です

今回のコンデンサ交換の様子はここまでです

------------

▼ 前にも記事を書いています

▲ 上のリンク部分はこの様にして下さい。 リンク先にジャンプします

▼(1)リンクの文字の部分に、マウス操作でもって「ポインタ」を合わせて下さい。

(2)そして右クリックしてください。

(3)すると、小窓②が出ます。

(4)その小窓②の中の ③=リンクを新しいウィンドウで開く をクリックしてください。

(5)するとリン先にジャンプをして前に書いた記事が読めます

------------

2023年4月27日 デンオンのMDデッキの記事を少し追加

デンオンのMDデッキの内部を少し紹介します。 型番は= DMD-M10 電源コードはソケット式ですが、コードにはコードの製造年が印字されています。 その印字によればMDデッキの製造年は1998年になります。

※この個体はジャンクでした。 他の機種との抱き合わせで出品されていたものです。 狙いは他の機種だったので、このMDデッキは「おまけ」の様なものです。 しかしエラー表示が出てこのままでは使えないものです。

しかし内部の様子が分かるので、内部を写しました。 その写真をUPします。

▼ この様なルックスです。

▼ MDのメカは外しています

▼ 基盤部分を少し拡大します。 ※縦の基板は別にしてメイン基板のコンデンサの数は少ないです。 コンデンサ交換が楽です。

▼ 右側に見える=縦の基板にはコンデンサが多いです。 基盤裏の配線幅を見ると細いので、基板の表側からコンデンサの足を切って、基板の裏側からコンデンサの残りの足をピンセットと半田ごて でもって抜く手法にになります。

▼ MDのメカです。 メカを覆っているケースは外しています。

▼ この小さなメカの中にモーターは3個使われている様に見えます。

--------------------------

▼ メカの裏側を見ます。 基盤のコンデンサが外向きに取り付けられているのはコンデンサ交換作業をするのに助かります。

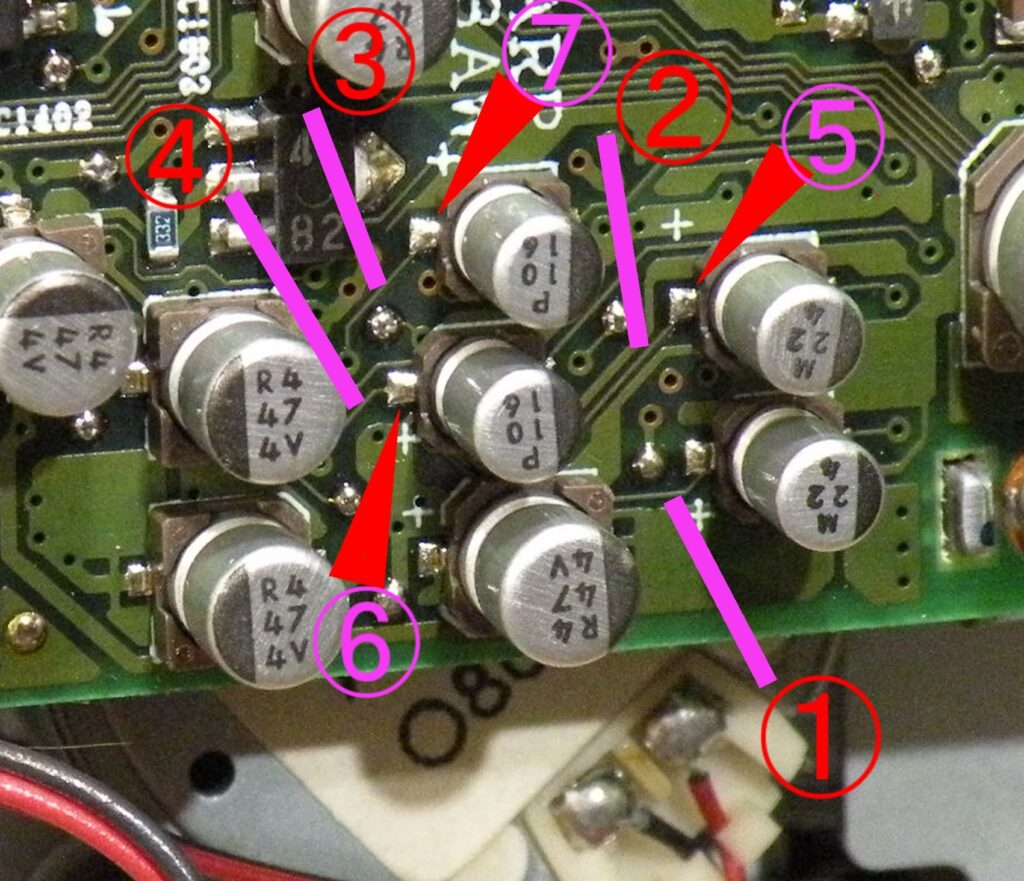

※①の枠で囲んだ表面実装の交換には注意です。 配線の幅が極端に小さく、またコンデンサがハンダ付けされている部分が極端に小さく、ヘタをするとコンデンサを取り付ける為の銅箔(どうはく)部分が基板からはがれて無くなる危険かあります。

※なので、①の枠の中の4個のコンデンサの交換は、他のコンデンサ交換した後のMDメカの動作状況を見ての=交換するか? そのままのが良いのか? を決めた方が良いと思います。

▼ 4/22 16/10 のコンデンサの配線幅=① ② ③ ④に注目です。 その配線幅は極細です。下手をすれば直ぐに基板からはがれます。

▲ また、コンデンサの端子がハンダ付けされている部分=⑤ ⑥ ⑦の 小ささにも注目です。 この部分もヘタをすると基板からはがれて無くなります。 この部分が無くなると表面実装のコンデンサは基板に取り付けられません。

※なので、この部分の4個のコンデンサ交換をするのか?は 最後の最後に判断したら良いと思います。

-------------------------------

▼ ①の部分に注目です。 MDメカからのフラットケーブルが差し込まれるソケットの部分おいて、MDメカから出ているフラットケーブルには銅箔の板で覆われています(雑音がケーブルに混入されるのを防ぐ為です)。 その事によりフラットケーブルはソケットに差し込みにくくなっています。

なのでフラットケーブルの差し込みにはかなりの注意をしないと、①の部分でもってフラットケーブルに折れ曲がりのクセ が付きやすくなっています。

フラットケーブルに折れ曲がりクセ が付くとケーブル先端の端子がケーブルのフイルムベースからはがれて無くなります。 そうなればフラットケーブルは使えなくなります。 なのでソケットへの差し込みには最大の注意をします。