- -----------

- -----------

- XL-R5000BK

- とすると、このR5000BKはR5000よりも前に製造/販売がされたことになります

- しかし基本の構造と性能は同じです

- ---------------

- R5000の修理を行う時の説明に使う為に、R5000BKを持ち出しました

- --------------

- 説明をした様にR5000と R5000BKの構造は全く同じです

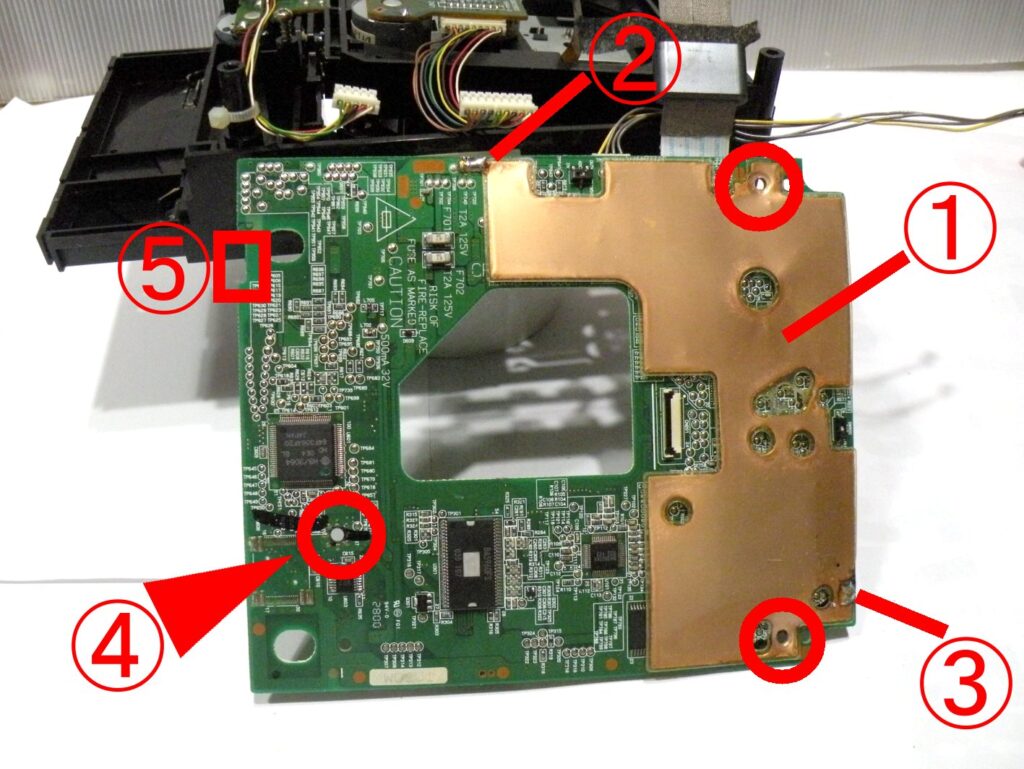

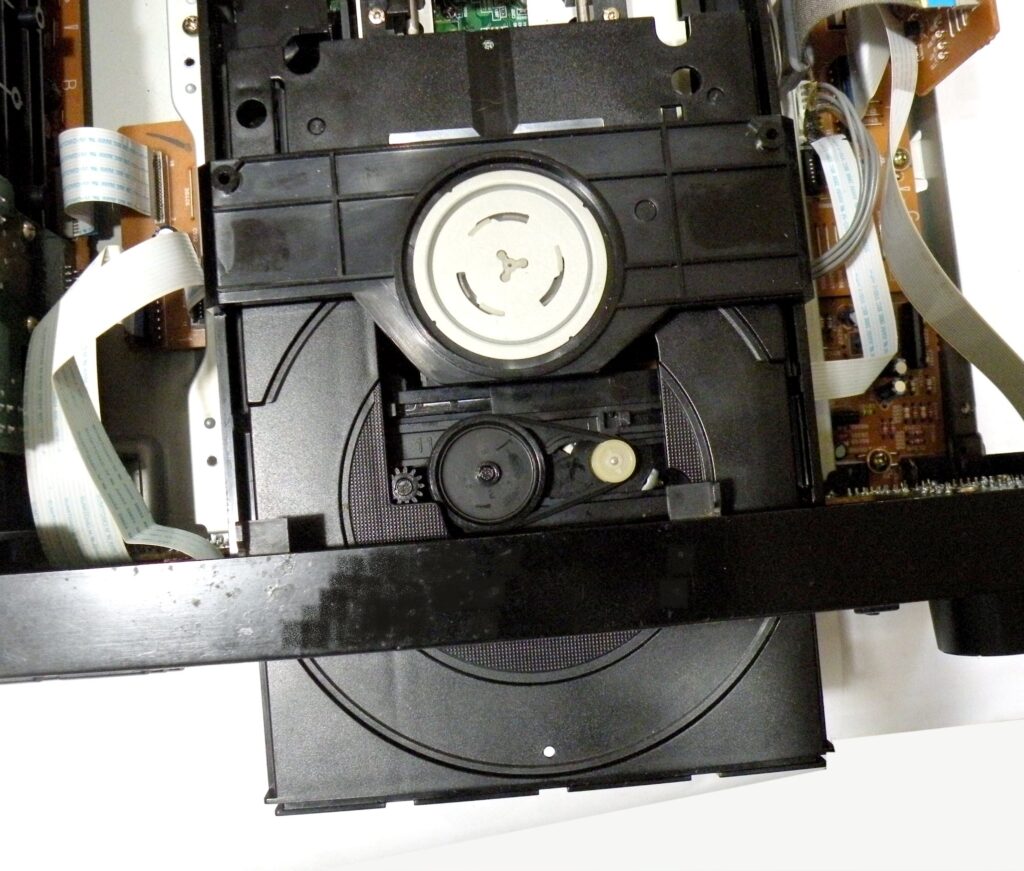

- ▲ 上に見える=CD-Rドライブのカバーを開けました ▼

- すると、①のCDクランプはCD-Rドライブのフレームと一体型のものです(※なぜか、この一体型のものは苦手です) CDクランプが外れないので、中がよく見えないので苦手なのです。

- ※CD-Rドライブは2種類あるかもです。製造の2001年に近いものはCDクランプはフレームと一体式ではなくて、フレームから外せる=分割のCDクランプだった様な記憶があります。

- CD-Rドライブを本体から取り出すのには、⑤のトレーを完全に手前に出さなければ=ドライブを止めている① と ②の ネジを外せません。 ⑤のトレーを完全に出し切って初めて、①と ②の穴の中にネジの頭が見えます。

- ①と②のネジと ③と④のネジの作りは違います=なのでネジを外した後に、分かる様に保管をします。

- CD-Rドライブを本体に止めているネジはそれぞれ種類が違います。

- ドライブの手前側=2本=①と②は 25ミリの 細目ねじ

- ③と④の ネジは後ろ側に使用。 35ミリでもって、タッピングねじです。

- ※使う場所を間違わない様にします。 ③と④のタッピングねじを 手前側のネジ穴に使うと、①と②のネジ穴=細目のネジ穴はネジ山が壊れて、ネジ穴の役目をしなくなります。

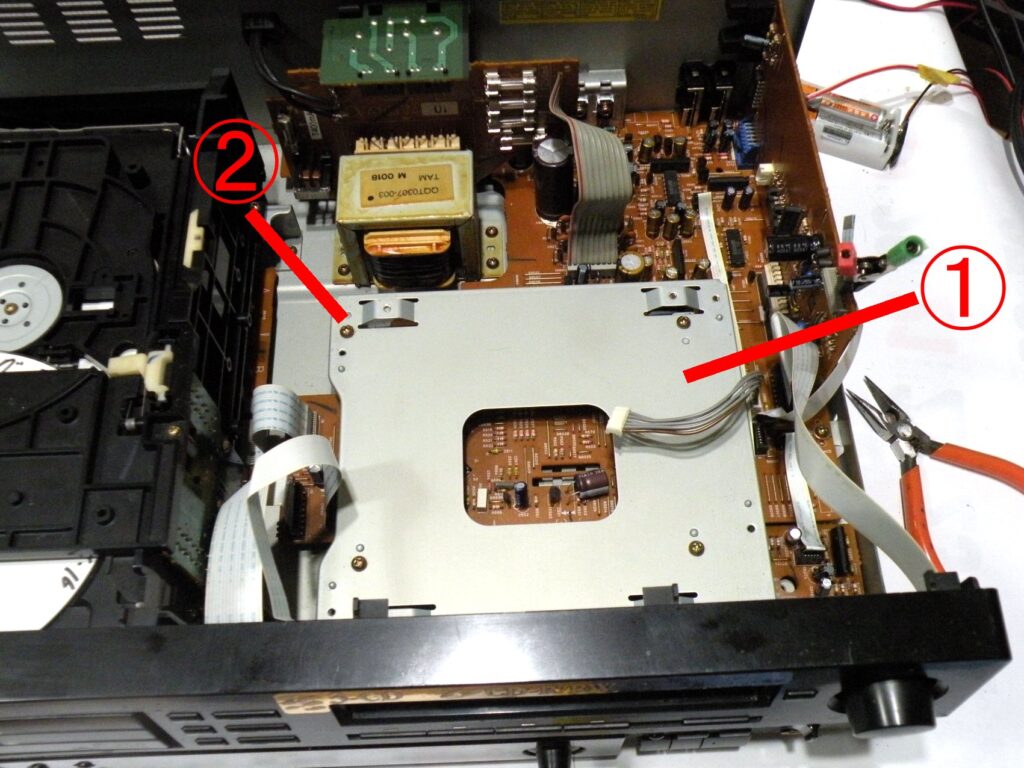

- ▼ CD-Rドライブを外すと、①のベース板が現れます。 ベース板は4本のネジ=②で取り付けられています。

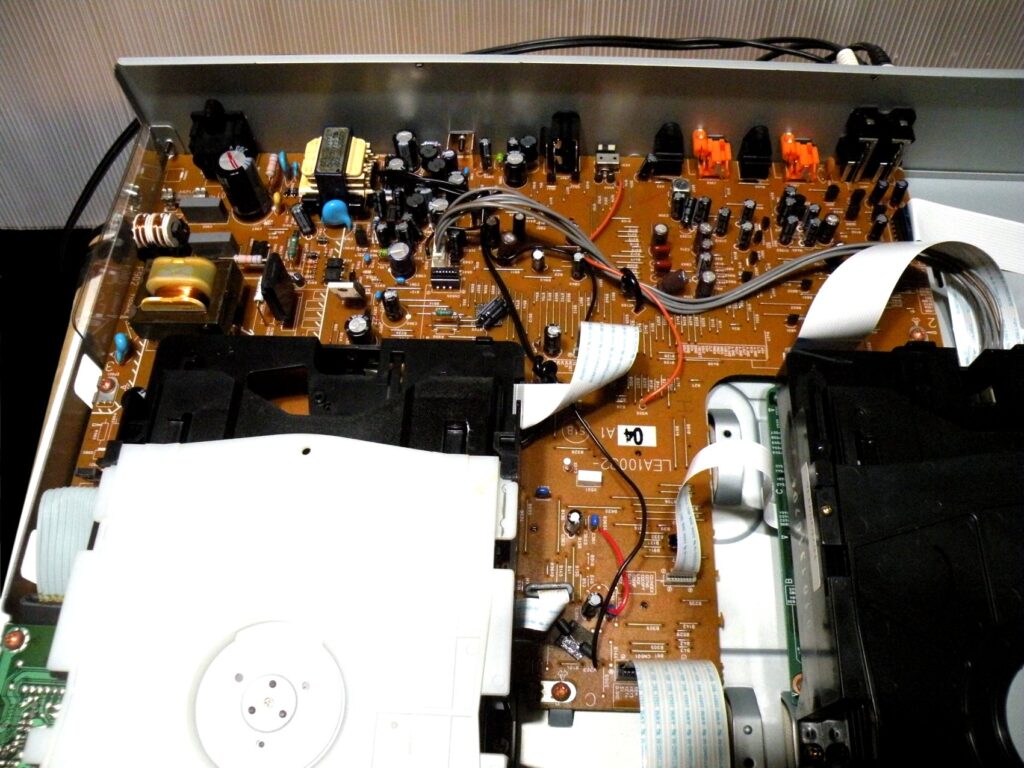

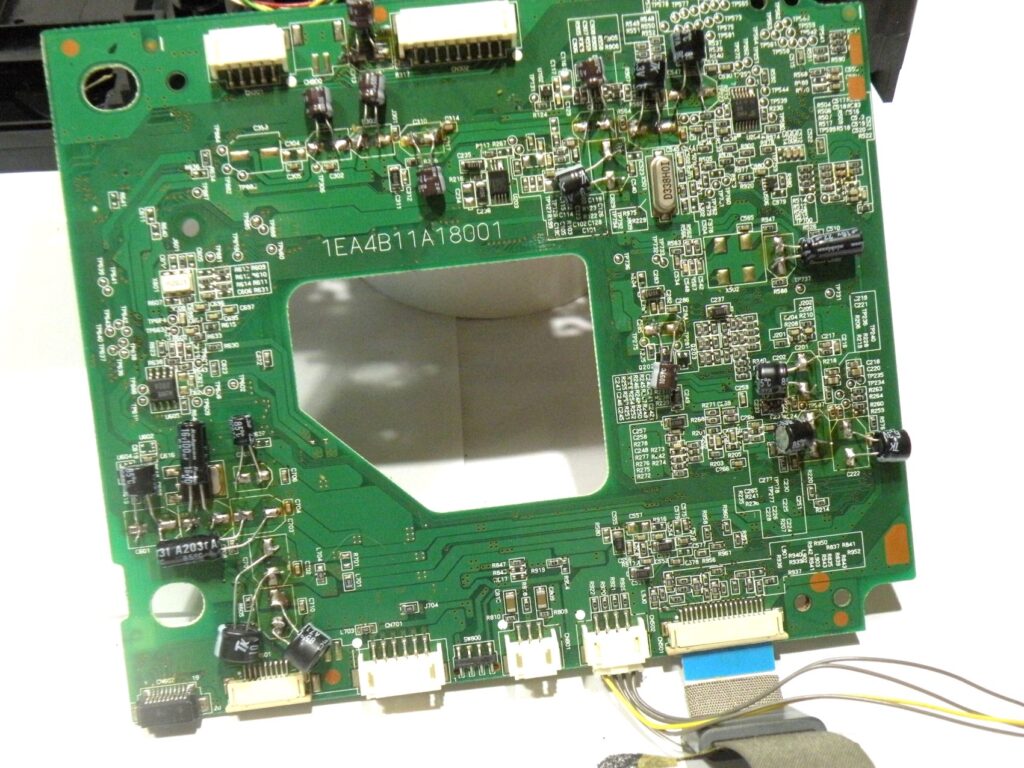

- CD-Rドライブを乗せるベース板を外すと、この様に見えます。

- このメイン基板には、やたらにフラットケーブルの差し込みが多いので、フラットケーブルの=抜き/差しには特に注意をします(ケーブルを抜く前にマジックでもって、ソケットに差し込まれている位置の印を書きます)

- ----------------

- 数日間/あるいは注文をしたコンデンサが届くまでに作業が停止をする場合

- --------------

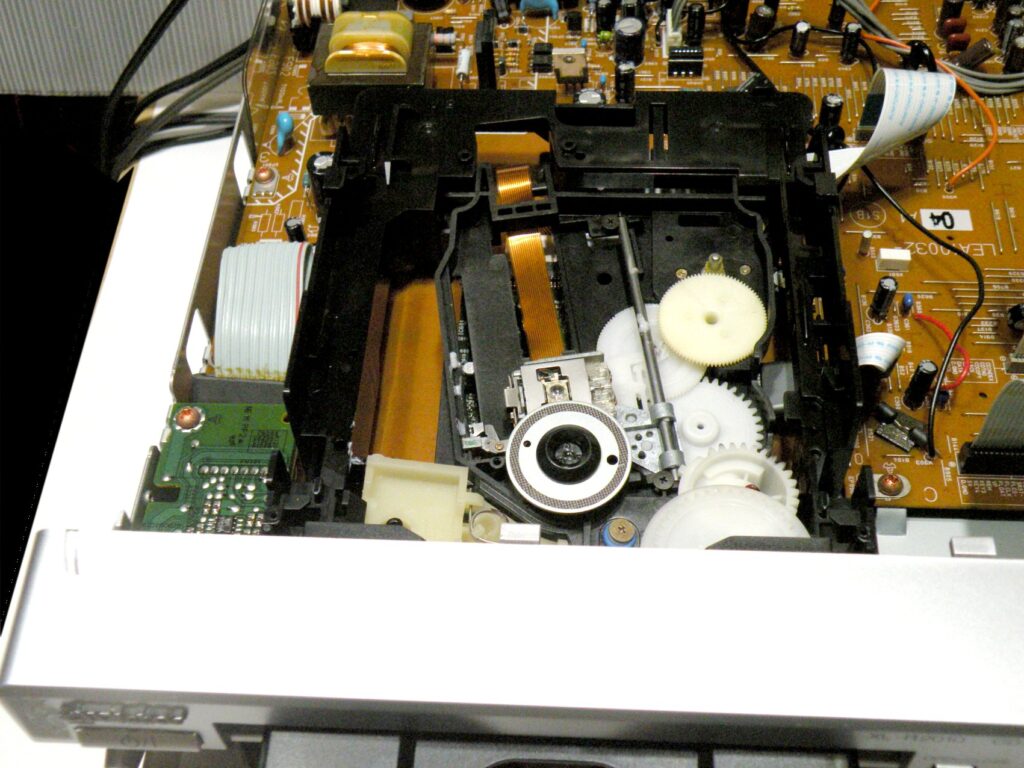

- CD-Rドライブを横から見た写真です。 左側が前です。

- ①のフラットケーブルを差し込むソケットは空きです=※フラットケーブルを差し込みません。

- ②のソケットはロック式です。ロックのツメを手前にほんの少し引き出してロックを解除します。

- 写真を写している個体は=1997年製 これだけ古いと、③のフラットケーブルの差し込み部分に=接点を補助するブルー色のプラスチック板と、ベースのフイルムとはがれ様としてるフラットケーブルがあります。

- ※その様な、フイルムのベースとブルー色の補助板が離れようとしているものは、見たら分かります。 その時は、フラットケーブルをソケットから抜かないで=ボンドでもって、張り合わせてから、フラットケーブルをソケットから抜きます。

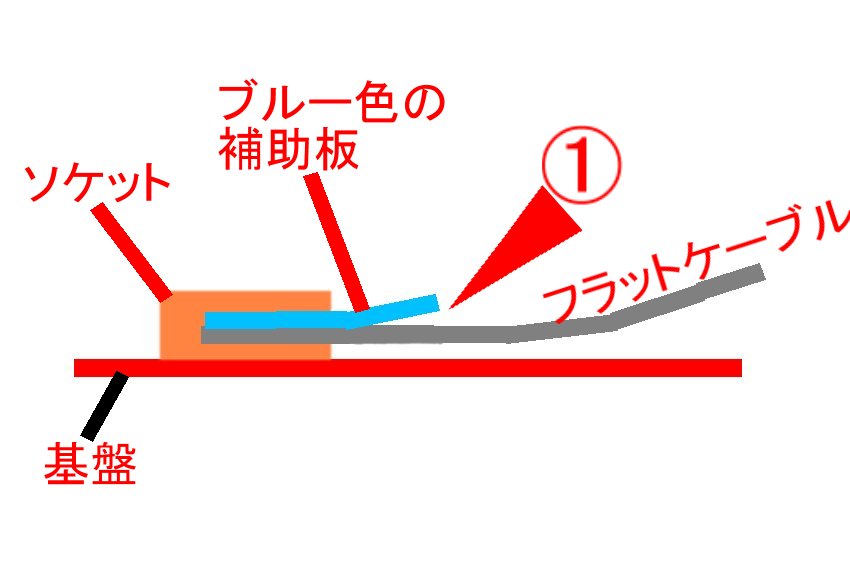

- ▼ ソケットに差し込まれているフラットケーブルの、①の部分を見ると すでにフラットケーブルとブルー色の補助板が離れている時は=見たら直ぐに分かります。

- ※フラットケーブルのベースフイルムと ブルー色の補助板は=熱によって圧着をされているだけです。なので長い年月が経過をすると、フラットケーブルのベースフイルムとブルーははがれる場合があります。

- ※その様にフラットケーブルのベースフイルムとブルー色の補助板がすでにはがれている場合が予感される場合、フラットケーブルをソケットから抜くと後が大変です。

- なので、図の様に隙間にボンドを少し塗って=後はラジオペンチで挟んで、2者を強く密着させて補修をします。(※少し厚い厚紙の、先端=表側と裏側にボンドを少し塗り、はがれている両者の間に入れて=ブルー色の補助板の面と、フラットケーブルの面にボンドを塗り、少し乾かして、ボンドの説明書のようにラジオペンチでもって、両者を強く挟み=圧着をさせて補修をします)

- ▼この部分の書き込みは大きな間違いでした。 この雑音混入防止のシートは外す必要がありません。※なぜなら、基板には表面実装が付いているので、基板の裏側にコンデンサの足が突き出ていないので、このシートは外さなくて良いことになります。

- ②と ③の部分にハンダで止められているので、電気コードを代用として使う=ハンダ吸い取り線を使ってハンダを吸い取ってシート①を外します。

- この基板は=丸く囲んだ部分=3ヵ所にネジで止められています。※しかし、④のネジは目立たないので外し忘れに注意です(今回、外し忘れて、もう少しで基板を割るところでした)。

- ⑤の部分には、フレームのカギ・ツメが掛かります。※非常にツメを外しにくいので注意をします。

- 最初はこの部分の交換から始めました。

- 今まで付いていたコンデンサを外しました。

- コンデンサを外した後、今度のコンデンサは表面実装のコンデンサを付ける為に、端子に改めて=ハンダ盛りをしました。

- 紫色で囲んだコンデンサを今回、取り付けます。

- カッターナイフ①の刃先でもって、表面実装のコンデンサの端子をハンダが着きやすいように少し磨きます。

- ▼ コンデンサを一つ付けました。

- ペーストはハンダ盛りをしている部分と、表面実装のコンデンサの端子を磨いた部分に軽く付けます。

- 表面実装のコンデンサは指で取り付ける位置に決めます。 少し熱いですが指で保持しているコンデンサの端子に半田ゴテを当ててハンダ付けをします。

- ※その場合、一度、半田ゴテでもって端子②のハンダを溶かしておきます=すると端子のハンダが熱を持っているので、表面実装のコンデンサをハンダ付けし易くなります。

- ▼ この様に5個の表面実装を取り付けました。

- 表面実装のハンダ付けは、+ - の端子の部分を交互に、2、3回ほど半田ゴテを当てて、半田付けをします。 ※一度だけではハンダ付けが不安定というか、不安です。

- ※指で表面実装を保持して、端子に半田ゴテを当てますが、半田ゴテを当てると=端子のハンダ盛りのハンダが溶けて=表面実装が少し沈み込むので、ハンダ付けが出来たと分かります。

- ※しかし、1回のハンダ付けでは=ハンダ付けが不安定なので、プラス、マイナスの端子に半田ゴテを数回、交互に当てて、ハンダ付けを完了させます。

- ※ハンダ付けが完了したと思えば、指先でかると表面実装を触ってみます(強く触ると=基板の端子部分は基板に貼り付けているだけなので、端子がはがれます)。 なるで軽く触れると、ハンダ付けが不完全な場合=微妙な感じで表面実装が動くので、再度、ハンダ付けをします。

- ①の部分の交換が終わったので、②の部分の交換を行います。

- ②の部分のコンデンサは、16/22マイクロファラッドです。 この規格の表面実装が無かったので小型コンデンサの 16/22を使いました。

- コンデンサを外した後はやはりハンダ盛りをします。

- ▼ 今回使うコンデンサ②と すでに最初、修理をした時に付けたコンデンサ①です。① ②共に、16/22ですが、大きさ(見かけの容積)が違います。

- 小型コンデンサは=直立して取り付ける場合と、横に寝かせて取り付ける場合があります。 横に寝かせる場合には、ドライブのフレームを良く見て、小型コンデンサを取り付けた場合の=フレームとの監視せょうがないかを調べます。

- 今回、小型コンデンサは取り付けが簡単な方法=横に寝かせて取り付けるので調べると、コンデンサを外側に逃がした方が良い様なので、コンデンサの足を曲げます。

- ※コンデンサの足を曲げますが、⑤の曲げ方は間違って反対方向に足を曲げました。 ④の曲げ方向が正解のものです。

- ②はプラスの端子、③はマイナスの端子です。 その端子を見て=端子の位置からコンデンサの頭を、右側に倒すか? 左側に倒すか? によってコンデンサの足の曲げ方は違ってきます。

- 小型コンデンサの交換=右側半分の部分が終わりました。

- 最終は、① ② ③ ④ の交換を終えて、この様になりました。

- 今回、この様にコンデンサを交換をしたので修理は間違いないと、思ったのですが、状況は修理前と変わらず=CD-Rドライブ側の、故障はそのままでした。CD-Rも認識しないし、CDも認識しない。 CD-Rを取り込み、回転を始めるのですが、結果は=ディスク NG の表示が出ます。

- またしばらく放置をするか? それか、このCD-RドライブをちょっとXK-R5000の方に乗せ換えてみて、何が悪いのかを調べる手も残っています。

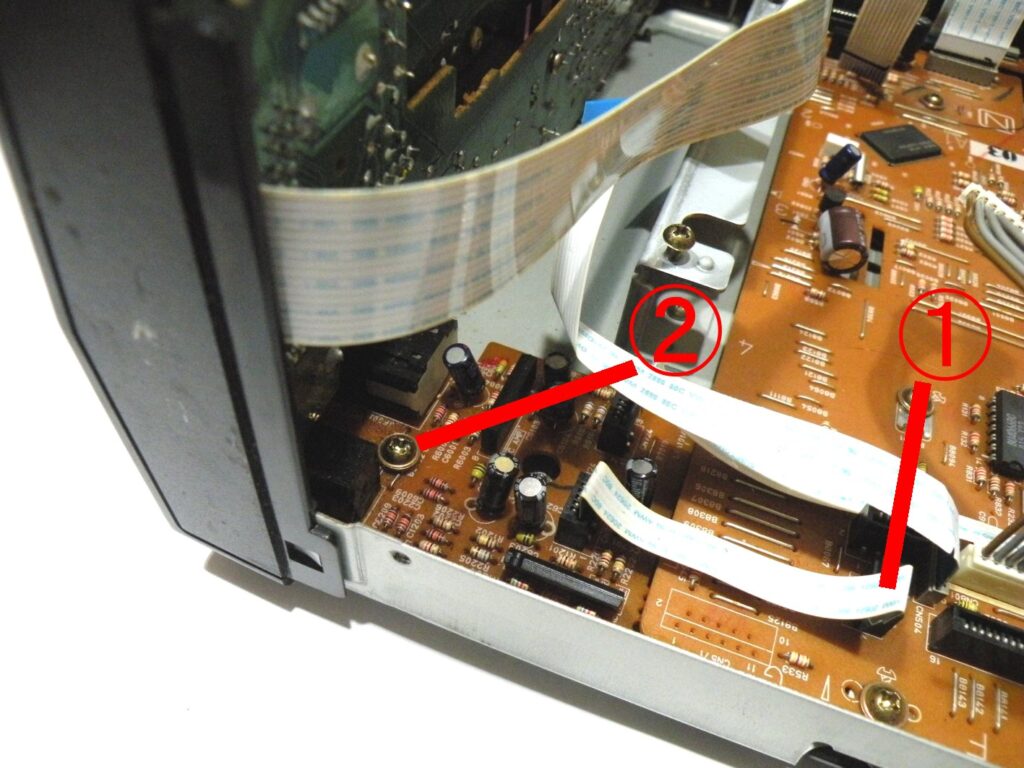

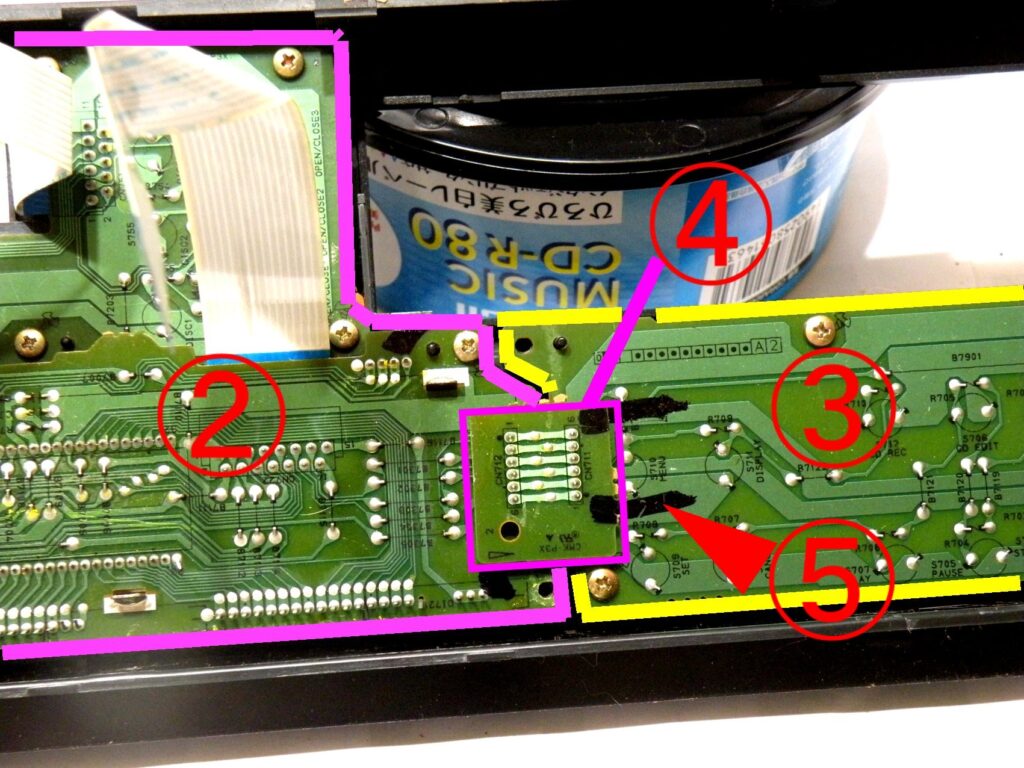

- フロントパネル①を本体から外して分解をします。

- ※余談として=CD-Rドライブ②を本体から完全に外しても、電源 及び CDチェンジャー部分は稼働をして、再生も出来ます。③の状態=電源が入り、CDチェンジャー側は再生が出来ます。

- ※フロントパネル分解とは別です。 説明を忘れていたので写真をupします。

- ①は電源トランスからのコードです。 そのコードは基板のソケットに接続されています。

- そのソケットの裏側には=白色のロック・ツメがあります。 そのロックのツメを先の細いもの=たとえば、精密ドライバのマイナスドライバなどでもって、ツメを上側に引き上げることによってロックが開示ををされて、コード①をソケットから抜く事が出来ます。

- フロントパネルを本体から外すのには、基板のソケットに差し込まれているフラットケーブルのを抜いた後に=※フロントパネル正面から見て、右側にある基板を止めているネジ=②を必ず外さないとフロントパネルは外れません。

- ※その他のネジとしては=パネルの下側に 3ほんのネジがあります。それも外します。

- -------------------------------

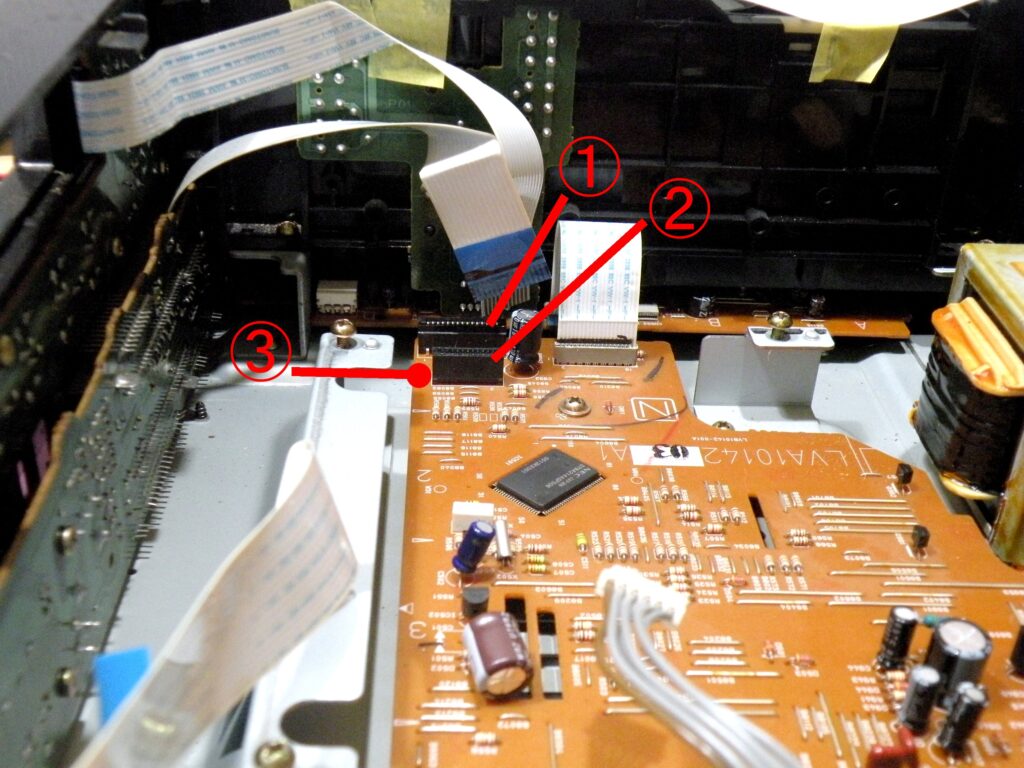

- 本体の中ほどにあるソケット=① と ② からフラットケーブルを抜く時には注意が必要です。

- というのも、この部分の基板には基板を固定するネジが無いので、強い力が加わると=曲がり易くなっています。 その曲がり易さからして、注意をしないと基板が割れる可能性があります。 ※番号③の説明は次にします。

- ▲上のソケットの説明の続きです。

- ③の部分を見ても分かる様に、底板との間に隙間があり=その事によって、フラットケーブルをソケットに差し込む時には、下側に沈み込み、ヘタをすると基板が割れます。

- 今度は反対にフラットケーブルをソケットから引き抜く時、ソケット/あるいは基板を指で支えながら抜かないと、基板は上側に たわみ=基板が割れる可能性があります。

- ※なので、この部分のフラットケーブルの抜き差しには注意が必要です。 ソケットなり/基板なりを指で支えながらの、抜き差しを行う必要があります。

- ------------------------------

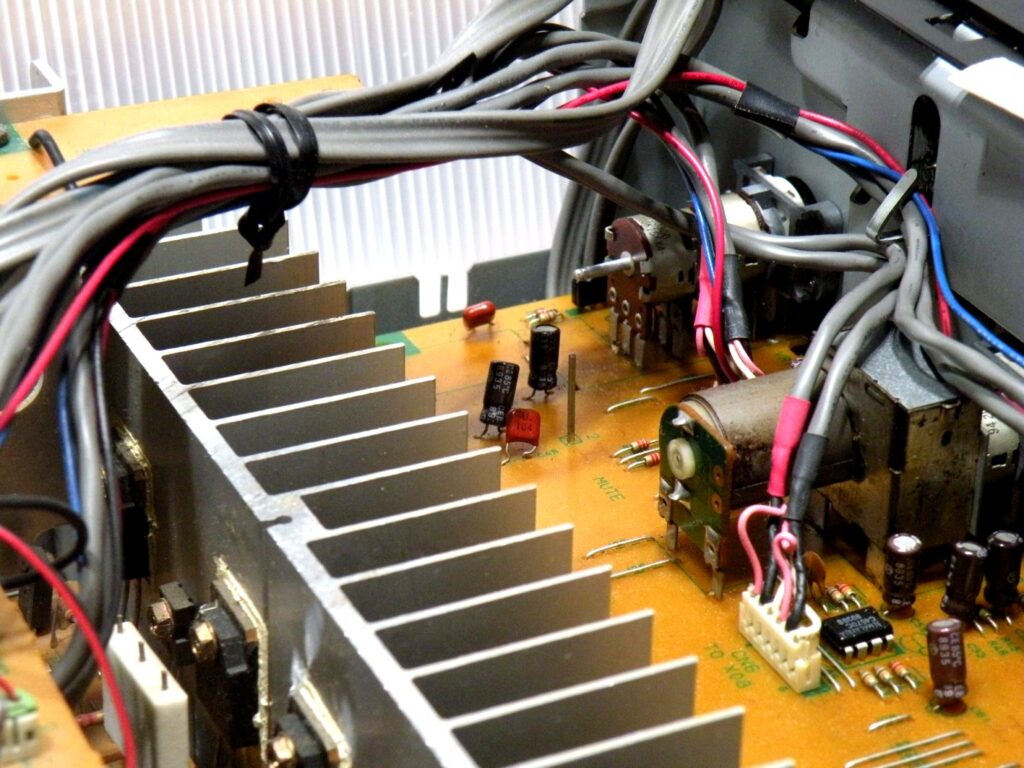

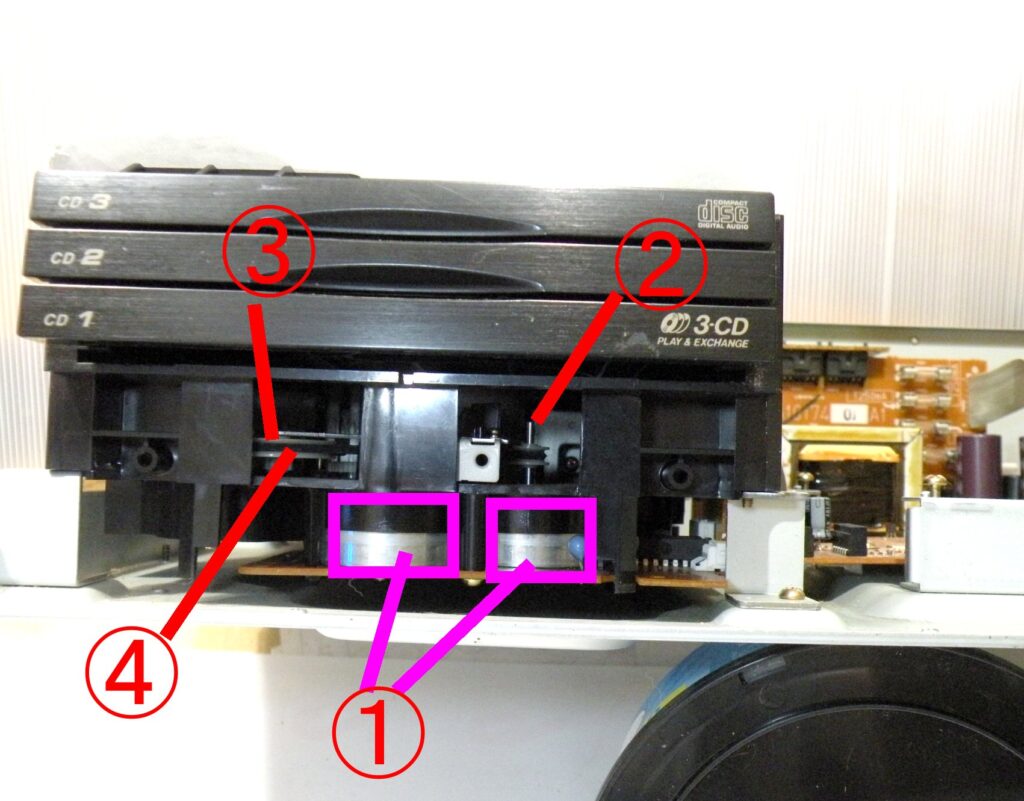

- ▼ちょっと横道です。 CDチェンジャー部分の写真です。

- ①の部分には大きなモーターが2つあります。 ※なので、コンデンサも場所によっては=今の、省エネを考えてのコンデンサの小型化のものは使わないで=容量が同じでも=見かけの容積が大きいものを使うと安心です。

- ②はモーターのシャフト。 ③はプーリー。 ④はゴムベルトです=すでに20年以上も経過をしているのに、まだシッカリとして、張力もあり、まだまだ使えるものでした。

- ----------------------------

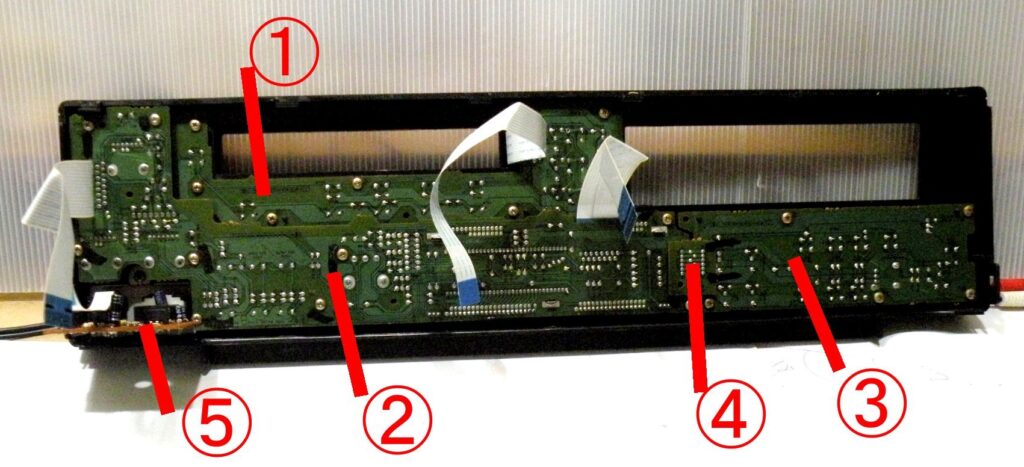

- 基板は5枚あります。 ※④の基板は=基板③と 基板②をつなぐ=連結ピンの基板です。 ⑤の基板は=ヘッドフォンアンプとラインアンプの基板です。

- -----------------------------

- ※ヘッドフォンアンプの基板=この写真では番号が④になっていますが、ネジの①でフロントパネルに固定されています。ネジはこの1本ですが、外し方に少しコツが必要です。

- フロントパネルの下側を見ると=④の基板にある=ツメが見えます(2ヵ所) なので④の外し方は、①のネジを外した後は、基板を下側②方向に パキッと折る感じにします=すると、下側にあるツメ③が パネルから抜けて④の基板がフロントパネルから外れます。

- ヘッドフォンアンプの基板①の補足説明になりますが、このヘッドフォンアンプの基板を止めているネジが ②の部分にあります。

- フロントパネルの内側にある基板=その基板を止めているネジ穴には、全てのネジが入るわけではありません=③ ④ ⑤ などの様に、穴は有るけれどもネジが入らないものもあります。 それを知らないで全てのネジ穴にネジを使おうとするとネジが足らなくなります。

- -----------------------------

- R5000 と R5000BK は、トレーを出さなければCD-Rドライブを本体から外せません。

- なので、ベルトの劣化や/その他の不具合でもってトレーが出ない場合には次の様にしてトレーを出します。

- ▲まずは、トレーが出ている時=トレーの前側に小さな穴がある事を覚えていてください。 ※この小さな穴がトレーを出す時に重要になります。

- -----------------------------

- ----------------------------

- トレー前方の=小さな穴① を、トレーの端からの距離を測る③の距離=2つの③は同じ寸法(距離)です。

- なので、プリーの②の位置に、①の穴に細い棒=精密ドライバのマイナスを差し込んだ時、ドライバの先が当たります。

※工事中

※ほとんどが写真をUPするだけになると思います。

後で写真をUPします。

それぞれの写真での説明は後でします。

最初の写真は ビクター XL-R2010 CDレコーダーです

-----------------

2023年 5月19日 XL-R5000BK の、フロントパネル分解の写真をUPします。

XL-R5000 は、XL-R5000BKと構造が全く同じなので、R5000の分解/修理/メンテナンスに R5000BK の分解写真は役に立ちます。

XL-R5000BK の記事および、分解写真は R5000の写真の次にあります。

-----------------

CD側のトライブです。 ピックアップのガイドレールがオフセットされています。

CD-R側のドライブです。

--------------

-----------

XL-R5000

-----------

XL-R5000BK

実際のディスプレーの輝度は落ちています。 この機種の電源コードは直出しです。 なのでコードの印字から製造年が分かりました。 1997年製です。

ちなみにR5000も本体から直出しですが、電源コードには印字がありませんでした。しかしオーディオの足跡から製造/販売開始の時期が分かります。

オーディオの足跡を見るとこの機種と同じ=XL-R5000の製造は、2001年頃になっています。

とすると、このR5000BKはR5000よりも前に製造/販売がされたことになります

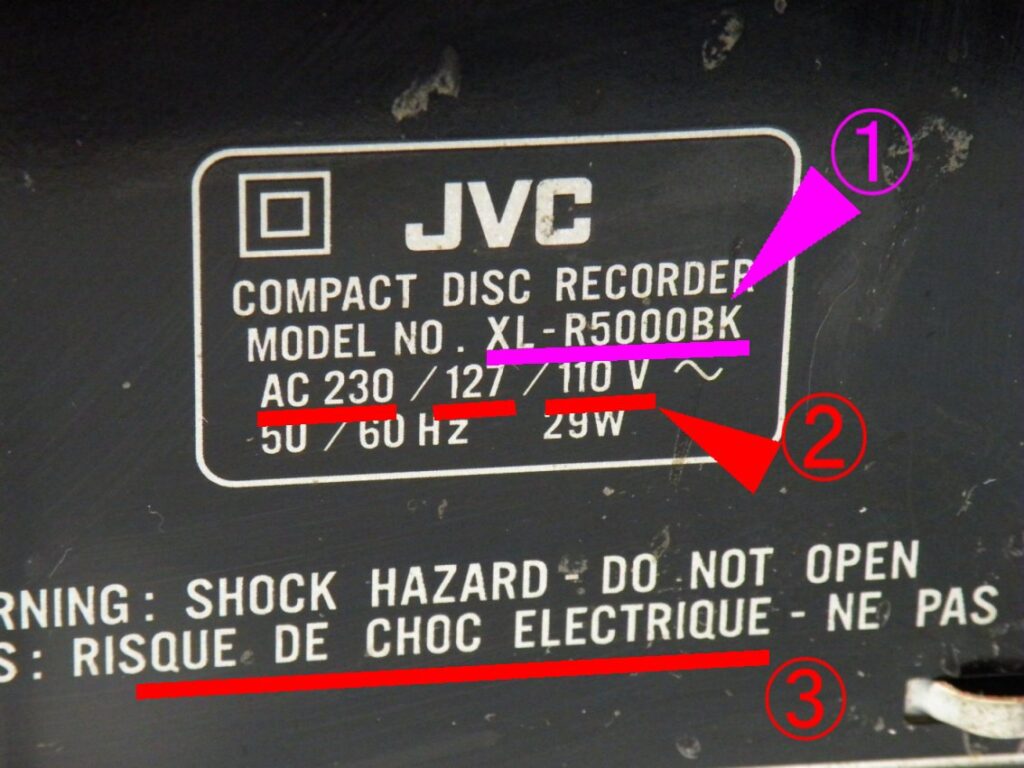

その事はR5000BKのリアパネルを見ると分かります。

①が機種の型式名

②の電源電圧の表示を見ると、電圧が230V 127V 110Vの 3つの電圧に対応しています。 つまり、R5000BKは輸出用だった事になります。 ③の表示も英語になっています。

しかし基本の構造と性能は同じです

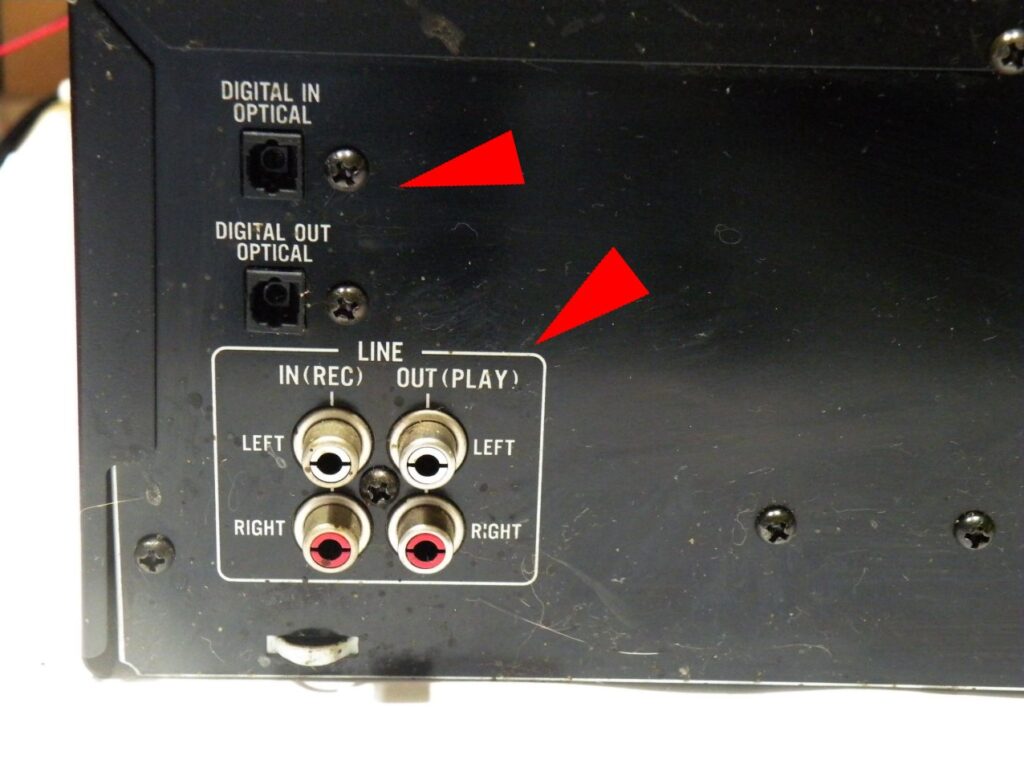

▼ リアパネルの端子を見てもR5000と全く同じです。

---------------

R5000の修理を行う時の説明に使う為に、R5000BKを持ち出しました

.

というのも、R5000の方はCDチェンジャーも使えて、CD-Rドライブ側も録音は出来ないけれどもCD-RやCDが再生できるので、まだ分解をして説明をしたくないからです。

しかしR5000BKの方はCDチェンジャーは使えますが、CD-Rドライブ側は全く使えません。 なので説明に必要な分解をする時、その分解に使えるから説明をするのに持ち出しました。

--------------

説明をした様にR5000と R5000BKの構造は全く同じです

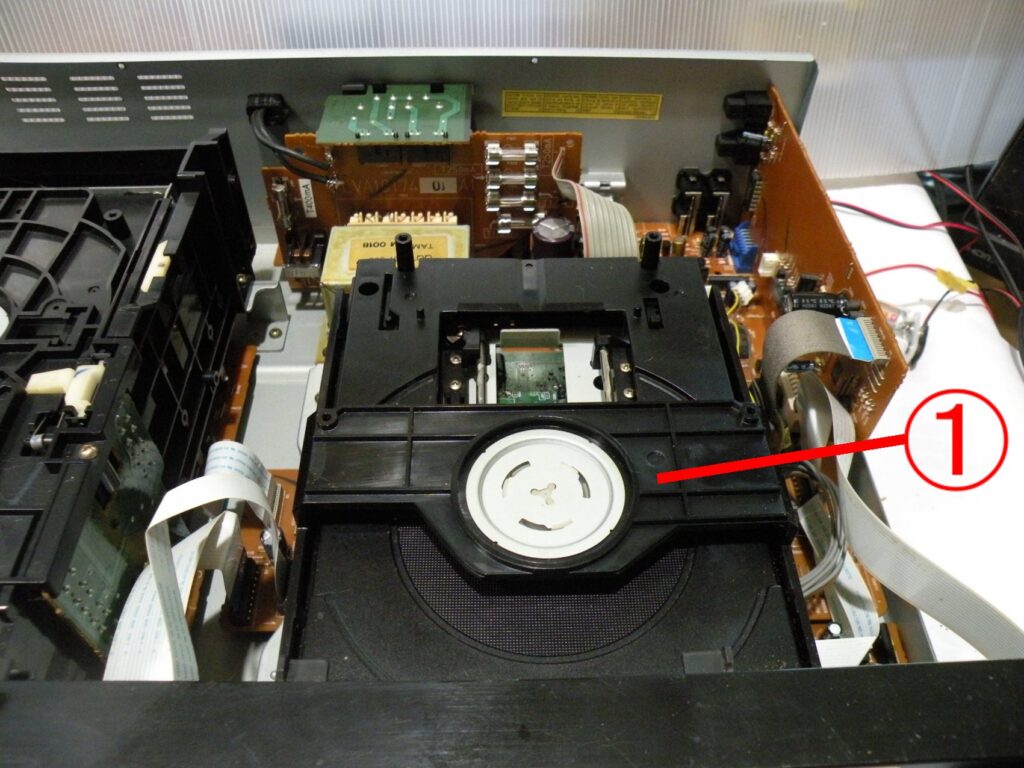

▲ 上に見える=CD-Rドライブのカバーを開けました ▼

すると、①のCDクランプはCD-Rドライブのフレームと一体型のものです(※なぜか、この一体型のものは苦手です) CDクランプが外れないので、中がよく見えないので苦手なのです。

※CD-Rドライブは2種類あるかもです。製造の2001年に近いものはCDクランプはフレームと一体式ではなくて、フレームから外せる=分割のCDクランプだった様な記憶があります。

CD-Rドライブを本体から取り出すのには、⑤のトレーを完全に手前に出さなければ=ドライブを止めている① と ②の ネジを外せません。 ⑤のトレーを完全に出し切って初めて、①と ②の穴の中にネジの頭が見えます。

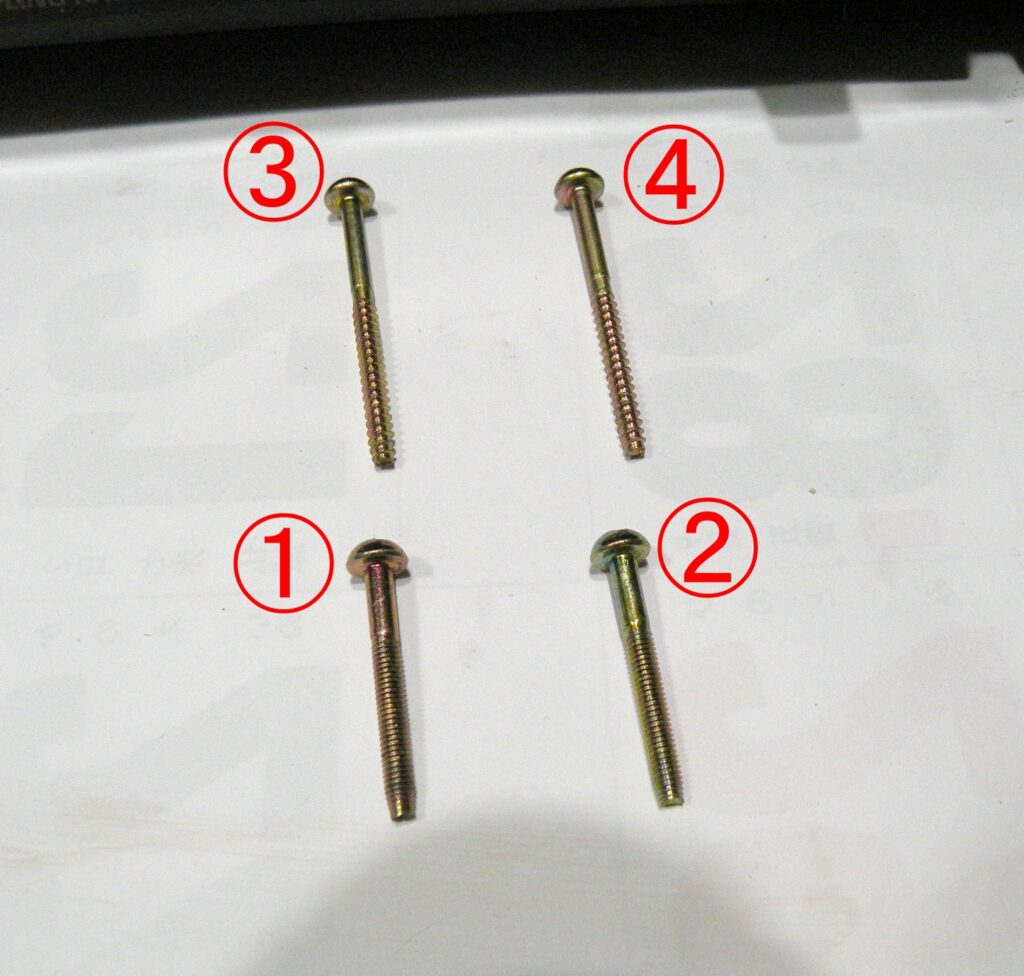

①と②のネジと ③と④のネジの作りは違います=なのでネジを外した後に、分かる様に保管をします。

CD-Rドライブを本体に止めているネジはそれぞれ種類が違います。

ドライブの手前側=2本=①と②は 25ミリの 細目ねじ

③と④の ネジは後ろ側に使用。 35ミリでもって、タッピングねじです。

※使う場所を間違わない様にします。 ③と④のタッピングねじを 手前側のネジ穴に使うと、①と②のネジ穴=細目のネジ穴はネジ山が壊れて、ネジ穴の役目をしなくなります。

▼ CD-Rドライブを外すと、①のベース板が現れます。 ベース板は4本のネジ=②で取り付けられています。

CD-Rドライブを乗せるベース板を外すと、この様に見えます。

このメイン基板には、やたらにフラットケーブルの差し込みが多いので、フラットケーブルの=抜き/差しには特に注意をします(ケーブルを抜く前にマジックでもって、ソケットに差し込まれている位置の印を書きます)

----------------

数日間/あるいは注文をしたコンデンサが届くまでに作業が停止をする場合

※ビスや部品を仮止めしておきます。

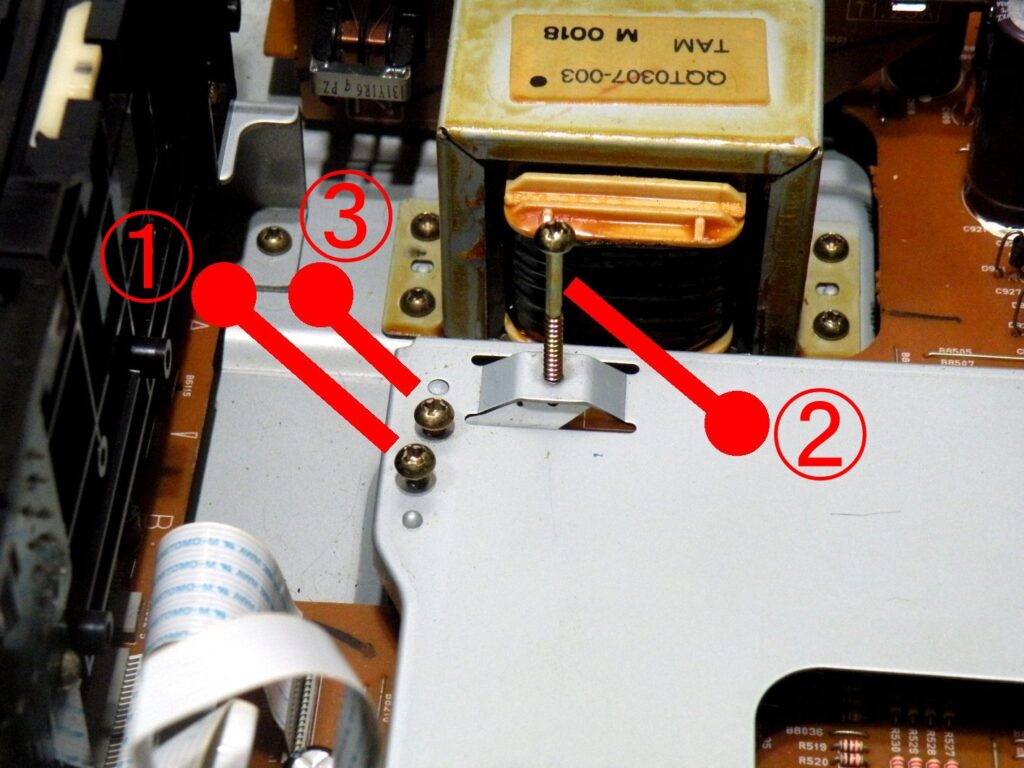

▼ この様に仮止めをしておくと安心です。 ネジが無くならないし、ネジを使う場所も分かります。

--------------

①のネジは、CD-Rドライブを覆うカバーを止めるネジ=4本です。※細目のネジです。

②のネジは、CD-Rドライブを止める(固定する)ネジ=4本です。※前側2本は細目ねじ。 後ろ側2本はタッピングねじです。

③のネジは、CD-Rドライブを乗せるベース板を本体に止めるネジです=4本です。※細目のねじです。

----------

CDチェンジャー部のコンデンサ配置図

-------------

CD-Rドライブ(レコーダー部)の コンデンサ配置図

------------

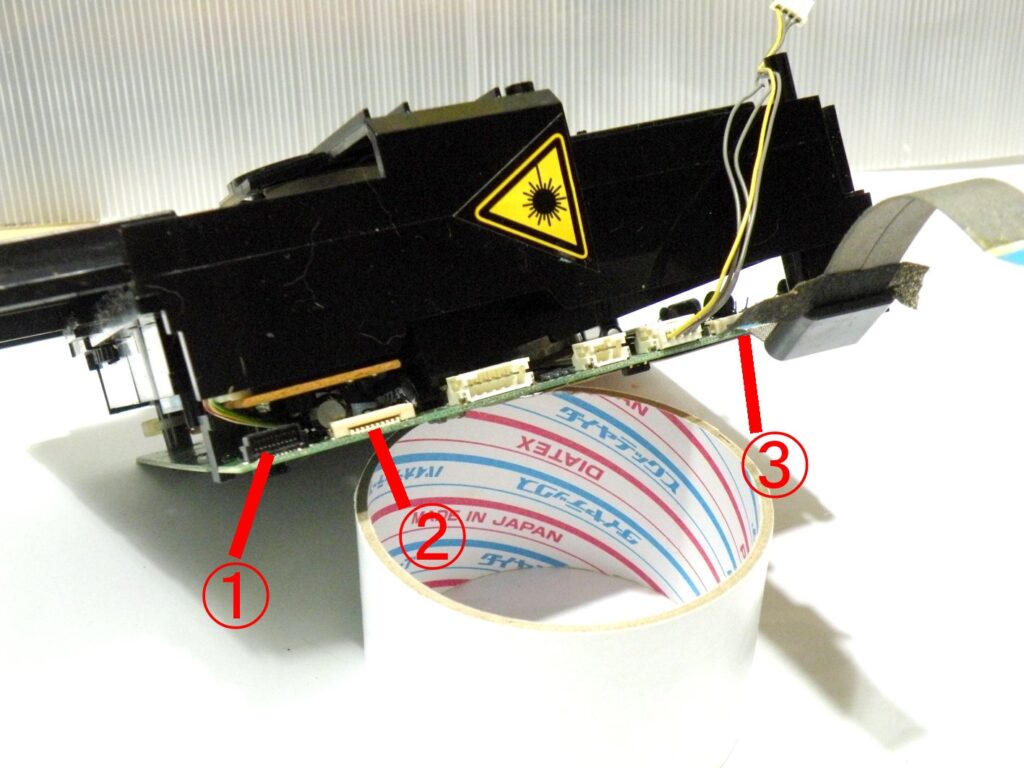

CD-Rドライブ

CD-Rドライブを横から見た写真です。 左側が前です。

①のフラットケーブルを差し込むソケットは空きです=※フラットケーブルを差し込みません。

②のソケットはロック式です。ロックのツメを手前にほんの少し引き出してロックを解除します。

写真を写している個体は=1997年製 これだけ古いと、③のフラットケーブルの差し込み部分に=接点を補助するブルー色のプラスチック板と、ベースのフイルムとはがれ様としてるフラットケーブルがあります。

※その様な、フイルムのベースとブルー色の補助板が離れようとしているものは、見たら分かります。 その時は、フラットケーブルをソケットから抜かないで=ボンドでもって、張り合わせてから、フラットケーブルをソケットから抜きます。

▼ ソケットに差し込まれているフラットケーブルの、①の部分を見ると すでにフラットケーブルとブルー色の補助板が離れている時は=見たら直ぐに分かります。

※フラットケーブルのベースフイルムと ブルー色の補助板は=熱によって圧着をされているだけです。なので長い年月が経過をすると、フラットケーブルのベースフイルムとブルーははがれる場合があります。

※その様にフラットケーブルのベースフイルムとブルー色の補助板がすでにはがれている場合が予感される場合、フラットケーブルをソケットから抜くと後が大変です。

なので、図の様に隙間にボンドを少し塗って=後はラジオペンチで挟んで、2者を強く密着させて補修をします。(※少し厚い厚紙の、先端=表側と裏側にボンドを少し塗り、はがれている両者の間に入れて=ブルー色の補助板の面と、フラットケーブルの面にボンドを塗り、少し乾かして、ボンドの説明書のようにラジオペンチでもって、両者を強く挟み=圧着をさせて補修をします)

--------------

CD-Rドライブの基板です。 ①は雑音混入防止のシートです。

※書き込みに間違いがありました

▼この部分の書き込みは大きな間違いでした。 この雑音混入防止のシートは外す必要がありません。※なぜなら、基板には表面実装が付いているので、基板の裏側にコンデンサの足が突き出ていないので、このシートは外さなくて良いことになります。

②と ③の部分にハンダで止められているので、電気コードを代用として使う=ハンダ吸い取り線を使ってハンダを吸い取ってシート①を外します。

この基板は=丸く囲んだ部分=3ヵ所にネジで止められています。※しかし、④のネジは目立たないので外し忘れに注意です(今回、外し忘れて、もう少しで基板を割るところでした)。

⑤の部分には、フレームのカギ・ツメが掛かります。※非常にツメを外しにくいので注意をします。

------------

この、XL-5000BKを修理したのは2年くらい前だと思います。

基盤の裏を改めて見ると=コンデンサ交換にかなり苦労をした跡が見えます。(まだ、表面実装のコンデンサ交換に慣れていない時だと思います)

------------

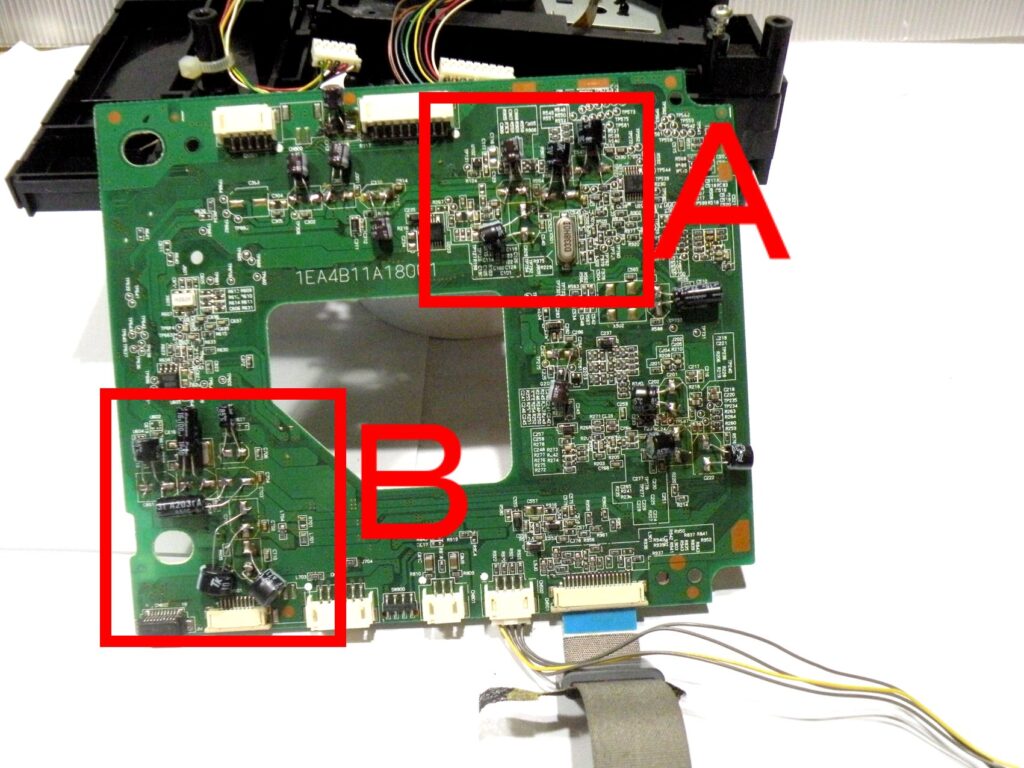

基板の、Aの部分と Bの部分を拡大してみます。

.-----------------------

Aの部分の拡大です

ソニーのRCD-W500CのCD-Rドライブ部分のコンデンサ交換は、3回目でやっと成功をしました。=そこから推測できるのは、コンデンサの見かけの容積も関係しているかも? という事です。

② ③ ④の小型コンデンサの容量は=22μFですが、実際に取り付けているコンデンサの見かけの容積が小さいのかもしれません。 同じ22μFであっても=4ボルト 6.3V 10ボルトでは見かけの大きさが違います。

その見かけの大きさの違いは=電気供給能力に違いが生じて、基板の能力に合わない大きさのものを選ぶと、基板が正常に機能しないという問題が出るのかもです=★その状態がソニーのRCD-W500C でも起きて、1回目、2回目までは基板とコンデンサが適合していなかった可能性があります。

なので今回は、コンデンサの見かけの大きさを選んで交換作業をしてみるつもりです。

①は間に合わせでもって、表面実装のコンデンサが付くところに普通タイプのコンデンサを取り付けています。※そういう所も基板が正常に機能しなかった原因かもしれません。

改めてコンデンサを取りつけた作業の様子を見ると、慣れていないのもあり、今と比べるとかなり雑に足の曲げ方や、足を余分に長く残して取り付けていると思いました。

※今付いているコンデンサを外して、新たに取り付けた場合は写真をUPします

-------------------------

Bの部分の拡大です

①と ②に 普通タイプのコンデンサを使っています=これも問題です。

④と ⑤の足の曲げ方と 足の長さも雑です。

⑥の小型コンデンサの大きさ=見かけの大きさも小さい様な気がしました(容量はかならず合わせているはずですが、見かけの大きさが少し小さい様に感じました)

基板を改めて見て、色々と問題が分かった様な気がします

なので最初は、XL-R5000BK のCD-Rドライブの 2回目のコンデンサ交換を行う事を決めました。 その時の作業はUPをします。

----------------

5月18日 基板のコンデンサを差し替えました

※結果を先に書くと=交換をしても(CD-Rドライブ)、CD-RやCDを認識しませんでした

※XL-R5000に 修理をしたXL-R5000BKの CD-Rドライブを載せてみる事も考えています。何が悪いのかを探る為にです。

--------------

※今回=5月18日の作業内容をUPします。

今回の修理は、CD-Rドライブの今まで交換をして付いているコンデンサを外した、改めて新しいコンデンサを付ける作業です

最初はこの部分の交換から始めました。

今まで付いていたコンデンサを外しました。

コンデンサを外した後、今度のコンデンサは表面実装のコンデンサを付ける為に、端子に改めて=ハンダ盛りをしました。

紫色で囲んだコンデンサを今回、取り付けます。

カッターナイフ①の刃先でもって、表面実装のコンデンサの端子をハンダが着きやすいように少し磨きます。

▼ コンデンサを一つ付けました。

ペーストはハンダ盛りをしている部分と、表面実装のコンデンサの端子を磨いた部分に軽く付けます。

表面実装のコンデンサは指で取り付ける位置に決めます。 少し熱いですが指で保持しているコンデンサの端子に半田ゴテを当ててハンダ付けをします。

※その場合、一度、半田ゴテでもって端子②のハンダを溶かしておきます=すると端子のハンダが熱を持っているので、表面実装のコンデンサをハンダ付けし易くなります。

▼ この様に5個の表面実装を取り付けました。

表面実装のハンダ付けは、+ - の端子の部分を交互に、2、3回ほど半田ゴテを当てて、半田付けをします。 ※一度だけではハンダ付けが不安定というか、不安です。

※指で表面実装を保持して、端子に半田ゴテを当てますが、半田ゴテを当てると=端子のハンダ盛りのハンダが溶けて=表面実装が少し沈み込むので、ハンダ付けが出来たと分かります。

※しかし、1回のハンダ付けでは=ハンダ付けが不安定なので、プラス、マイナスの端子に半田ゴテを数回、交互に当てて、ハンダ付けを完了させます。

※ハンダ付けが完了したと思えば、指先でかると表面実装を触ってみます(強く触ると=基板の端子部分は基板に貼り付けているだけなので、端子がはがれます)。 なるで軽く触れると、ハンダ付けが不完全な場合=微妙な感じで表面実装が動くので、再度、ハンダ付けをします。

①の部分の交換が終わったので、②の部分の交換を行います。

②の部分のコンデンサは、16/22マイクロファラッドです。 この規格の表面実装が無かったので小型コンデンサの 16/22を使いました。

コンデンサを外した後はやはりハンダ盛りをします。

▼ 今回使うコンデンサ②と すでに最初、修理をした時に付けたコンデンサ①です。① ②共に、16/22ですが、大きさ(見かけの容積)が違います。

小型コンデンサは=直立して取り付ける場合と、横に寝かせて取り付ける場合があります。 横に寝かせる場合には、ドライブのフレームを良く見て、小型コンデンサを取り付けた場合の=フレームとの監視せょうがないかを調べます。

今回、小型コンデンサは取り付けが簡単な方法=横に寝かせて取り付けるので調べると、コンデンサを外側に逃がした方が良い様なので、コンデンサの足を曲げます。

※コンデンサの足を曲げますが、⑤の曲げ方は間違って反対方向に足を曲げました。 ④の曲げ方向が正解のものです。

②はプラスの端子、③はマイナスの端子です。 その端子を見て=端子の位置からコンデンサの頭を、右側に倒すか? 左側に倒すか? によってコンデンサの足の曲げ方は違ってきます。

小型コンデンサの交換=右側半分の部分が終わりました。

最終は、① ② ③ ④ の交換を終えて、この様になりました。

今回、この様にコンデンサを交換をしたので修理は間違いないと、思ったのですが、状況は修理前と変わらず=CD-Rドライブ側の、故障はそのままでした。CD-Rも認識しないし、CDも認識しない。 CD-Rを取り込み、回転を始めるのですが、結果は=ディスク NG の表示が出ます。

またしばらく放置をするか? それか、このCD-RドライブをちょっとXK-R5000の方に乗せ換えてみて、何が悪いのかを調べる手も残っています。

しばらく思案をします。

---------------

※ピンボケですが、トレーを出すのには

①のダイヤルを右方向② に回すとトレーが出てきます。

※オープンボタンでトレーが出てくれば良いのですが、ボタンを押してもトレーが出ない場合、(詳しくは忘れましたが)トレーの下側=写真で分かる様に左側の下の部分に、精密ドライバーの様な細いものを差し込み、①のダイヤルを②の方向に回すとよいと思います。

.

--------------------------------

2023年 5月19日 フロントパネル分解及び/トレーの出し方の写真をUPします

フロントパネル①を本体から外して分解をします。

※余談として=CD-Rドライブ②を本体から完全に外しても、電源 及び CDチェンジャー部分は稼働をして、再生も出来ます。③の状態=電源が入り、CDチェンジャー側は再生が出来ます。

※フロントパネル分解とは別です。 説明を忘れていたので写真をupします。

①は電源トランスからのコードです。 そのコードは基板のソケットに接続されています。

そのソケットの裏側には=白色のロック・ツメがあります。 そのロックのツメを先の細いもの=たとえば、精密ドライバのマイナスドライバなどでもって、ツメを上側に引き上げることによってロックが開示ををされて、コード①をソケットから抜く事が出来ます。

----------------

フロントパネルを本体から外すのには、基板のソケットに差し込まれているフラットケーブルのを抜いた後に=※フロントパネル正面から見て、右側にある基板を止めているネジ=②を必ず外さないとフロントパネルは外れません。

※その他のネジとしては=パネルの下側に 3ほんのネジがあります。それも外します。

-------------------------------

本体の中ほどにあるソケット=① と ② からフラットケーブルを抜く時には注意が必要です。

というのも、この部分の基板には基板を固定するネジが無いので、強い力が加わると=曲がり易くなっています。 その曲がり易さからして、注意をしないと基板が割れる可能性があります。 ※番号③の説明は次にします。

▲上のソケットの説明の続きです。

▼下の写真は、方向を変えて=① と ②の ソケットを見たものです。

③の部分を見ても分かる様に、底板との間に隙間があり=その事によって、フラットケーブルをソケットに差し込む時には、下側に沈み込み、ヘタをすると基板が割れます。

今度は反対にフラットケーブルをソケットから引き抜く時、ソケット/あるいは基板を指で支えながら抜かないと、基板は上側に たわみ=基板が割れる可能性があります。

※なので、この部分のフラットケーブルの抜き差しには注意が必要です。 ソケットなり/基板なりを指で支えながらの、抜き差しを行う必要があります。

------------------------------

▼ちょっと横道です。 CDチェンジャー部分の写真です。

①の部分には大きなモーターが2つあります。 ※なので、コンデンサも場所によっては=今の、省エネを考えてのコンデンサの小型化のものは使わないで=容量が同じでも=見かけの容積が大きいものを使うと安心です。

②はモーターのシャフト。 ③はプーリー。 ④はゴムベルトです=すでに20年以上も経過をしているのに、まだシッカリとして、張力もあり、まだまだ使えるものでした。

----------------------------

フロントの基板です

基板は5枚あります。 ※④の基板は=基板③と 基板②をつなぐ=連結ピンの基板です。 ⑤の基板は=ヘッドフォンアンプとラインアンプの基板です。

-----------------------------

※ヘッドフォンアンプの基板=この写真では番号が④になっていますが、ネジの①でフロントパネルに固定されています。ネジはこの1本ですが、外し方に少しコツが必要です。

フロントパネルの下側を見ると=④の基板にある=ツメが見えます(2ヵ所) なので④の外し方は、①のネジを外した後は、基板を下側②方向に パキッと折る感じにします=すると、下側にあるツメ③が パネルから抜けて④の基板がフロントパネルから外れます。

-----------------------------

ヘッドフォンアンプの基板①の補足説明になりますが、このヘッドフォンアンプの基板を止めているネジが ②の部分にあります。

フロントパネルの内側にある基板=その基板を止めているネジ穴には、全てのネジが入るわけではありません=③ ④ ⑤ などの様に、穴は有るけれどもネジが入らないものもあります。 それを知らないで全てのネジ穴にネジを使おうとするとネジが足らなくなります。

-----------------------------

連結ピンの基板

基板③と 基板②を連結する=連結基板④があります。

連結基板④は真四角なので、差し込み方向を間違わない様に=⑤の様にマジックでもって、合いマークを入れておくと便利です。

▼ここでは連結基板の番号は②になっていますが、連結基板にあるピンが、①の穴に差し込まれる事によって、基板② と 基板③は 連結されます。

--------------

▼写真のように、RECレベルの ツマミ部分にはナットが無いような気がします(最初に分解した時は、2年前なので詳しい事は忘れたからです)

※フロントパネルには、RECボリュームのツマミや、その他のツマミがありますが、個体によってはツマミの差し込みが強くて、ツマミがなかなか抜けない。

その時には、フロントパネルの裏側から、基板との間に=細いドライバやピンセットなどを差し込み、ツマミを少しずつフロントパネルから押し出します。

---------------

それぞれの基板には、印を付けている箇所に小型のコンデンサがあります。 ①の基板はヘッドフォンアンプの基板です。

--------------

トレーの出し方

R5000 と R5000BK は、トレーを出さなければCD-Rドライブを本体から外せません。

なので、ベルトの劣化や/その他の不具合でもってトレーが出ない場合には次の様にしてトレーを出します。

▲まずは、トレーが出ている時=トレーの前側に小さな穴がある事を覚えていてください。 ※この小さな穴がトレーを出す時に重要になります。

-----------------------------

▼この写真でもって、①の小さな穴と ②のプリーの位置関係を簡単に覚えてください。

----------------------------

トレー前方の=小さな穴① を、トレーの端からの距離を測る③の距離=2つの③は同じ寸法(距離)です。

なので、プリーの②の位置に、①の穴に細い棒=精密ドライバのマイナスを差し込んだ時、ドライバの先が当たります。

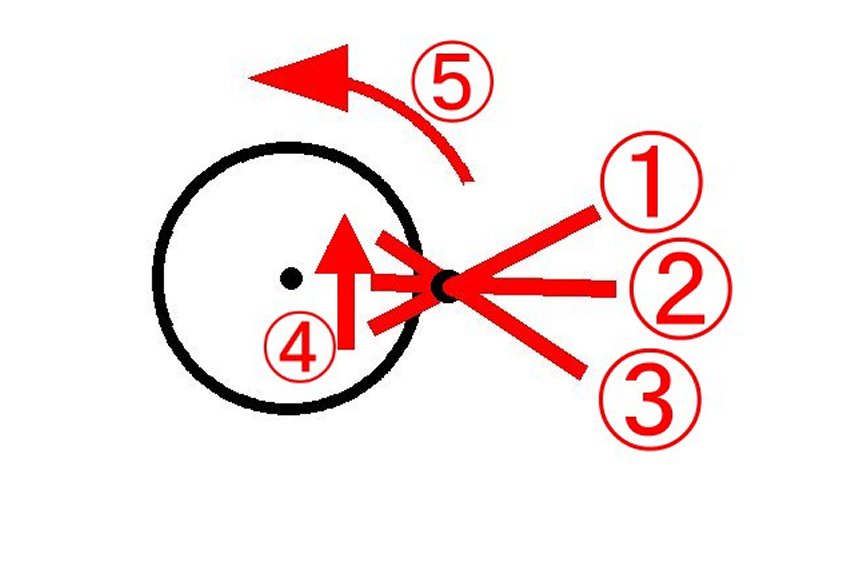

このプリーは左回転でもってトレーが出ます

--------------

▲上はトレーが出ている状態ですが、▼下の図のように、トレー先端の小さな穴に、精密ドライバのマイナスを差し込み、ドライバの動きを=① ② ③ と動かせば、プリーは④の動きになります。

プリーが④の動きになることは、プリーは⑤の 左回転になるのでトレーが出てきます。 ※その時、ドライバを ① ② ③と 動かすのと同時に、トレーの後部を軽く=前方に押し出す力を加え続けます。

トレーの後部を前方に軽く押し続けているので、プリーが回り、トレーのロック状態が解放されると=トレーはするすると前方に出て来ます。

---------------

まだ続きの説明がありますが後日とします

※フラットケーブルを差し込む=各ソケットの話です。この機種のソケットの作りは不具合が出るものがあります。 その様な話です。

---------------------------------

ケンウッド(アンプ)A-5J