.

■猫の手も借りたい 1番目 も投稿数が多くなり、使いずらくなったので 2番目を作る事にしました。 直ぐには書き込まないと思います。 最初は 1番目 の終わり部分との併用になるかも知れません。

.

これから秋色に 速足で進むかもです

.

.

■修理に関して伝えたい機種はまだ多くあります。 例えば、■ビクター XL-F503(CDチェンジャー) 修理完了 ビクター XL-F503 の修理ページの準備が整いました。修理を計画している人は参考にして下さい。

.

■マランツ CC4003(CDチェンジー) 修理完了(ページを立ち上げるまでの余裕がありません。)

■オンキョー FR-435 修理完了(こちらもページを立ち上げる余裕がありません。)

今、プログの記事を書きながら このFR-435をアンプとして使い、CDチェンジャーでCDを再生していますがFR系の音の原点は、この435なのかも知れないとの感じを起させる音を出しています。 この435を原点にしてFR系が発展して行ったのではと予感を起こさせます。

専門家ではないので適当に思いつく言葉を使って音の評価を書きます。 適当な言葉を使ったので適当に、気軽に読んで下さい。 音は全体に分厚いです。 音の密度が高いので音量を下げても、曲が分厚いと感じます。 と言って押しつけがましく鳴る音ではなくて、分厚いけれども聴きやすい曲に感じます。 曲のエネルギー感が増すと言った方がいいかも知れません。個人的にはFR-系の音の中では最高のクラスに感じました。

もしも安い価格の出品物があれば1台ゲットしておくのも良いかもです。 ゲットしておいて修理をする気分や機運になった時に修理をすれば良いと思います。 今オークションを見ると1台出品がありましたが個人的には高かったです。

■狙う状態のものは、①出来ればトレーの出し入れが出来ること ②表示は出来るだけ明るいもの ③電源は必ず入ること ④CDが再生不能でもアンプとしても優秀なのでアンプとして考えるのならゲット。 ⑤CD再生において音飛びはコンデンサ交換で直ります。 ⑥MDが使えるかどうかは考え方によります。 個人的に狙うとしたらその様な条件で狙います。

1999年、2000年と考えた方が良いと思います。 オークションに出て来る機会が減っていると思います。 アンプとして見ると入力数は良いです。 ラインが2つ。デジタルが1つ。ライン入力の音は優秀です。デジタル入力の音も優秀です。しかしそれはすでに20年を過ぎているのでほとんどのコンデンサを交換した後での評価です。

■アンプとして見た場合の、音の割れはコンデンサの劣化による容量抜けが原因と分かるので、音割れがあっても心配はいりません。 音割れはコンデンサ交換で直ります。

■スピカーはオンキョーのFR系のスピーカー X7をつないでいます。FR-系のスピーカーであればどれでも良いと思います。曲はボーカル系が好きなのでFR-系のスピーカーにしています。 クロスオーバーが6kヘルツでもって音的においしい部分をウーハーが受け持っているからです。 ボーカル帯域を見ればフルレンジ的な見方が出来るかも知れないスピーカーと思っています。

まったくの余談になりますが、型番は NFR-7 のジャンク品を2台ゲットして、良い部品だけを使い1台として音を聴ける様にしました。 あくまでも個人的な感想ですが、音が好みでありませんでした。それは、音に 嫌味が感じられたからです。 良い音を求め過ぎて低音は低音で主張を続ける。 中音域は中音で主張を続ける。高域は高域でも主張を続けている音に聴こえました。 別の言い方では悪どい音と個人的に感じました。 ■それぞれの帯域が主張を続けて、音のハーモニー感というものが感じられなかったからです。 だぶん、同じ機種のゲットはないと思います。USB と SD を装備しているのに残念な音に感じました。

■オンキョー C-711M(CDプレャー) 修理完了

■オンキョー C-722M(CDプレャー)※C-711M(CDプレャー)と同じ構造を持っているので修理ポイントが説明できます。 正式にはまだ修理をしていません。写真のUPは出来ます。

■近い内に オンキョー FR-N7NXの分解手順を説明したいと考えています。FR-N7FX FR-N9FXなどと構造がまったく同じなので、修理に役立つ情報になると思います。

.

■完全な修理は成功していませんが、悪戦苦闘中のCDチェンジー/レコーダー ソニーの RCD-W500C の情報は伝えるる事が出来ます。

■修理は半分しか成功をしていませんが、デンオンのCDレコーダー CDR-W1500 の情報も少し伝える事が出来ます。 CDプレーヤー側 : 左側のドライブは正常にCD再生が出来ます。 右側のレコーダードライブはクセがあります。CD-Rは再生しますが市販のCDは再生しません。 CDドライブ側から左のレコーダーでのCDコピーは出来ません。 この機種は、このまま修理を続けて行くと、次のドナーゲット、次のドナーゲットとなり、お金をかなり使いそうなので、続けての修理はしない事にしました。

■デンオンのCDレコーダー CDR-1000 は2台ゲット。 1台はドライブ基盤のコンデンサを交換して再生は可能です。 しかし録音状態に入りません。 その理由は分かっています。 コントロール + アナログ基板のコンデンサはまだ交換をしていないからです。 電源基板とドライブ基盤のコンデンサは交換したのでその情報を伝える事が出来ます。

■すっかりお気に入りなったパナソニックのコンポ SA-PM710SDの修理情報も伝えたいと考えています。 今はまだ正常な音を出しているので記事は先になると思います。

- これから秋色に 速足で進むかもです

- ■修理に関して伝えたい機種はまだ多くあります。 例えば、■ビクター XL-F503(CDチェンジャー) 修理完了 ビクター XL-F503 の修理ページの準備が整いました。修理を計画している人は参考にして下さい。

- .

- ■マランツ CC4003(CDチェンジー) 修理完了(ページを立ち上げるまでの余裕がありません。)

- ■オンキョー FR-435 修理完了(こちらもページを立ち上げる余裕がありません。)

- 今、プログの記事を書きながら このFR-435をアンプとして使い、CDチェンジャーでCDを再生していますがFR系の音の原点は、この435なのかも知れないとの感じを起させる音を出しています。 この435を原点にしてFR系が発展して行ったのではと予感を起こさせます。

- 専門家ではないので適当に思いつく言葉を使って音の評価を書きます。 適当な言葉を使ったので適当に、気軽に読んで下さい。 音は全体に分厚いです。 音の密度が高いので音量を下げても、曲が分厚いと感じます。 と言って押しつけがましく鳴る音ではなくて、分厚いけれども聴きやすい曲に感じます。 曲のエネルギー感が増すと言った方がいいかも知れません。個人的にはFR-系の音の中では最高のクラスに感じました。

- もしも安い価格の出品物があれば1台ゲットしておくのも良いかもです。 ゲットしておいて修理をする気分や機運になった時に修理をすれば良いと思います。 今オークションを見ると1台出品がありましたが個人的には高かったです。

- ■狙う状態のものは、①出来ればトレーの出し入れが出来ること ②表示は出来るだけ明るいもの ③電源は必ず入ること ④CDが再生不能でもアンプとしても優秀なのでアンプとして考えるのならゲット。 ⑤CD再生において音飛びはコンデンサ交換で直ります。 ⑥MDが使えるかどうかは考え方によります。 個人的に狙うとしたらその様な条件で狙います。

- 1999年、2000年と考えた方が良いと思います。 オークションに出て来る機会が減っていると思います。 アンプとして見ると入力数は良いです。 ラインが2つ。デジタルが1つ。ライン入力の音は優秀です。デジタル入力の音も優秀です。しかしそれはすでに20年を過ぎているのでほとんどのコンデンサを交換した後での評価です。

- ■アンプとして見た場合の、音の割れはコンデンサの劣化による容量抜けが原因と分かるので、音割れがあっても心配はいりません。 音割れはコンデンサ交換で直ります。

- ■スピカーはオンキョーのFR系のスピーカー X7をつないでいます。FR-系のスピーカーであればどれでも良いと思います。曲はボーカル系が好きなのでFR-系のスピーカーにしています。 クロスオーバーが6kヘルツでもって音的においしい部分をウーハーが受け持っているからです。 ボーカル帯域を見ればフルレンジ的な見方が出来るかも知れないスピーカーと思っています。

- まったくの余談になりますが、型番は NFR-7 のジャンク品を2台ゲットして、良い部品だけを使い1台として音を聴ける様にしました。 あくまでも個人的な感想ですが、音が好みでありませんでした。それは、音に 嫌味が感じられたからです。 良い音を求め過ぎて低音は低音で主張を続ける。 中音域は中音で主張を続ける。高域は高域でも主張を続けている音に聴こえました。 別の言い方では悪どい音と個人的に感じました。 ■それぞれの帯域が主張を続けて、音のハーモニー感というものが感じられなかったからです。 だぶん、同じ機種のゲットはないと思います。USB と SD を装備しているのに残念な音に感じました。

- ■オンキョー C-711M(CDプレャー) 修理完了

- ■オンキョー C-722M(CDプレャー)※C-711M(CDプレャー)と同じ構造を持っているので修理ポイントが説明できます。 正式にはまだ修理をしていません。写真のUPは出来ます。

- ■近い内に オンキョー FR-N7NXの分解手順を説明したいと考えています。FR-N7FX FR-N9FXなどと構造がまったく同じなので、修理に役立つ情報になると思います。

- .

- ■完全な修理は成功していませんが、悪戦苦闘中のCDチェンジー/レコーダー ソニーの RCD-W500C の情報は伝えるる事が出来ます。

- ■修理は半分しか成功をしていませんが、デンオンのCDレコーダー CDR-W1500 の情報も少し伝える事が出来ます。 CDプレーヤー側 : 左側のドライブは正常にCD再生が出来ます。 右側のレコーダードライブはクセがあります。CD-Rは再生しますが市販のCDは再生しません。 CDドライブ側から左のレコーダーでのCDコピーは出来ません。 この機種は、このまま修理を続けて行くと、次のドナーゲット、次のドナーゲットとなり、お金をかなり使いそうなので、続けての修理はしない事にしました。

- ■デンオンのCDレコーダー CDR-1000 は2台ゲット。 1台はドライブ基盤のコンデンサを交換して再生は可能です。 しかし録音状態に入りません。 その理由は分かっています。 コントロール + アナログ基板のコンデンサはまだ交換をしていないからです。 電源基板とドライブ基盤のコンデンサは交換したのでその情報を伝える事が出来ます。

- .

- ■コンデンサ交換を覚えれば、色々なものを修理して楽しむことが出来るという事を紹介したくて過去に修理をした例を少しUPします (工事中)

- 最初はアンプから始まり、ラジカセ、カセットデッキ、画像はまだ集めていませんが東芝のDVDレコーダーも少し修理をして楽しみました

- ラジカセの修理にも夢中になりました。

- 画像は入れませんが最初、パナソニックのラジカセ、バブルラジカセと呼ばれる機種をゲットしました。届いて驚きました。その大きさは半端でなくて横幅がそれは驚くほどの長さです。それに驚いてバブルラジカセに夢中になりました。

- 経済的な好景気の時に誕生したラジカセなのでお金に糸目をつけないで作ったと言われていた様な気がします。本当にその大きさにはビックリしました。

- ■この機種はコンデンサを交換しても完全には直らなかった機種です。 CDの認識が悪くて再生状態に持って行くまでが苦労をした機種でした。 カセットの再生はまずまずでした。

- この機種も面白いものでしたが、基板の銅箔(どうはく)配線の厚みが極端に薄くてコンデンサ交換では泣かされた機種でした。この時はまだ基板の裏側から足の残りを抜く方法を知らなかったので修理には相当苦労をしました。 不満なのはクイックリバースでなかった点です。テープが反転する時、短い時間ですが無音状態になることが不満でした。

- ⑰ソニーのラジカセ Zs-5

- ▲ソニーの このタイプのラジカセのスピーカーのエッジはウレタンエッジです。 経年劣化によりボロボロになります。 小口径のスピーカーをネットで購入して入れ替えたりをしていました。

- 色々な機種をゲット出来たのも、ジャンク品という安い価格でゲット出来たからです。コンデンサ交換を覚えなかったらとてもゲットできる数ではありませんでした。

- 修理において、同じ機種を複数台手に入れても、いつも同じように直るとは言えません。直る個体もあれば、同じ機種でありながら直らない個体もあります。 リスクとして知っておくべきだと思います。

- DVDレコーダーは東芝が好きなので少し修理をして楽しんでいました。

- .

- 過去のCDレコーダーの修理ではパイオニアのレコーダーを数機種、コンデンサ交換をして修理したことがあります。

- ▼パイオニア のPDR-7 を2台のコンデンサ交換をしました。 一台は交換した後にも調子がよくて、もう一台は調子が悪くなりました。

- ■画像はUPしませんが、パイオニアのCDレコーダー PDR-W7 と PDR-D50 これは電源が入らないというジャンク品でもって何とか苦戦をしながらも動作品にしました。 音的には、いまいちでした。 コンポのCDレコーダー PDR-N902 調子が良い時は録音が出来て、調子が悪くなれば録音NGという厄介な機種でした。音は良かったです。 同じ系列で、同じ番号を持つ902番のCDプレーヤーも部品はふー少ないけれども良い音をしていました。

- 厄介な修理は、PDR-W7でした。 CDチェンジャー側の機械的な修理方法は良く分からないままに、何とかCDチェンジャー機能が使えましたが、その内に不具合が出て、それ以降、CDチェンジャー側の修理を諦めました。 CDレコーダー側のメカというか、ドライブ下にあるコンデンサは全て小型のコンデンサでした。 基板は厄介な多層基板でもって、コンデンサ 1本を基板から抜くのに十数分ほど必要なものでした。 この時に、多層基板のコンデンサ交換方法を覚えました。

- しかし、このPDR-W7のCDレコーダー側のコンデンサ交換で厄介なのは、コンデンサが収まるスペース的な問題でした。 基板の上にドライブが゛あり、ドライブには当然にドライブを置くベースのスチール板があります。 そのスチールの板と基板との距離がすごく短くて、小型コンデンサを使っての交換でしたが、その狭いスペースにコンデンサを収めるのが大変でした。

- 同じパイオニアの PDR-5 というCDレコーダーが気になり、ネットの画像で調べると、CDレコーダーの基板の収め方はPDR-W7と同じ収め方に見えます。 コンデンサ交換には注意が必要と思います。

- 過去にはまだ色々なもののコンデンサ交換をしたと思いますが、今のところ思い出すのは以上の様なものでした。

- コンデンサ交換を覚えると、本当に病みつきになります。高額の機種が安い価格で手に入り、コンデンサ代もそんなに高いものではないので、熱意と興味があれば修理成功の確率は高いです。

- そして、手が出せなかった色々な機種をゲットできます。それは大きな魅力になります。

- ■過去に修理をした機器を紹介しましたが、修理をするのに最も大切な準備として、「コンデンサの配置図」を書くことが必要です。コンデンサを交換する時には絶対に「コンデンサの配置図」を書いて下さい。

- ■その違いを考えおけば、ハードオフやオークションで狙う機器への方向性が分かるので、機器を選び易くなります。

- ■■練習用だけれども、直れば実際に使ってみたいと思うのなら、部分的にコンデンサ交換をする範囲を区分けしてコンデンサを交換して、組み立て、電源はOK。液晶も表示するからOK。だから次の部分の交換をする為にまた分解をしてコンデンサ交換作業に入るという流れを作ったら良いかも知れません。

- ■■個人的な話になりますが、コンデサを一度に全て交換をしたのでどこの部分の交換が問題点を起こしたのかが分からずに修理を諦めた事があります。機器はオンキョーのDR-2000というCD/DVDプレーヤーです。 もう一台は「猫の手も借りたい (1番目)」に書いたブンオンのCDチェンジャー UDCM-M10eです。一度に全てのコンデンサを交換した為に、どこが悪いのかが分かりません。助かったのは光出力が使えた事です。アナログ出力はダメになりました。範囲を区切り、基板の中を何区分かに区切り、コンデンサ交換を行っていれば完璧な修理になっていたかも知れないと思っています。

- ■なのでコンデンサの交換作業は一度に全てのコンデンサを交換するのではなくて、部分、部分に区分けを作り、一つの区分け部分のコンデンサ交換が終われば組み立ててテスト、テストがOKであれば次の区分け部分のコンデンサ交換作業に向かうとした方が良いかも知れません。

- 最近は失敗があるので、一度に全て交換をしないで、区分けをした交換方法をしたいと思っています。

- ■■ハードオフやオークションでもって安いジャンク品を手に入れて練習をするのも良い方法かも知れません。

- 練習なので失敗をしても損はないし、痛手もないです。

- 修理をした機器と同じ様にUSBファンにもこだわりを持っています

- 修理をした機器が長く使える様にUSBファンはいつも使っています

- そこでUSBファンのメンテナンスを説明しますが、一番重要なのは「指先や手のひらをケガしない様に注意をして作業をする」という事です

- ケガをすれば当然に痛いです。そして生活や仕事に支障が出ますので、怪我をしない事が一番重要になります

- ■ではメンテナンスの説明に入って行きます。

- ■コンデンサの大敵は「熱」です。高温になればなる程、コンデンサは劣化の速度を速めます。 しかしオーディオの機器では焼けどをする程の高温状態は無いですが、機器の熱にはいつも注意をしています。 コンデンサを交換をすればコンデンサの耐用年数からして数年間は使えますが、それでも熱には気を使います。そこでUSBファンを使うことを考え始めました。

- ■■ USBファンの使用例です

- 2つのタイプを使い分けて使っています。

- 個人的に持っている機器では、比較的発熱の多いFR-系のコンポ群を使う時に使用。ボーズのSSS-1 MCの時は絶対に使います。発熱が意外に多いからです。 後はオンキョーの FR-435 それにCDレコーダーで録音する時には冷却しながらの録音を心掛けているので録音の時は絶対にUSBファンを使います。USBファンを使うところはその様なところでしょうか。

- ■USBファンのメンテナンスの説明に入る前に、USBファンの選び方にも注意が必要です。

- 安い価格は魅力ですが、金失いの場合もあります。全てではないけれども直ぐに壊れる物も多くあります

- ■注意をしなければいけないUSBファンを少し紹介をします。

- ①のUSBファンは一年前に2台を同時に購入しましたが、1、2ヵ月も経たない内に2台とも壊れました。

- 3台共にUSB電源で使います。赤矢印のUSB電源(ACアダプタ)を使います。①の価格は一年前で1台 300円。 ②のものは最近でもって 500円 ③のものは量販店で買ったもので消費税を入れて1000円チョットでしたが、すでに2年近く使っていても壊れません。 ②のものも①と同じで買ってから2ヵ月チョットで壊れて回らなくなりました。原因は後で説明をします。

- ■安さは魅力なのでどうしても、①と②を買いましたが直ぐに壊れたので、銭失いのタイプの製品と思います。 ③のものはその耐久性からして3台購入しました。時期は別々に。 ②のものは1台だけの購入なので、その故障がこの1台だけのものなのか? それとも①の様に壊れるリスクを最初から持っているものなのかが分からないので次からは買わない事にしました。銭失いにならない為にです。

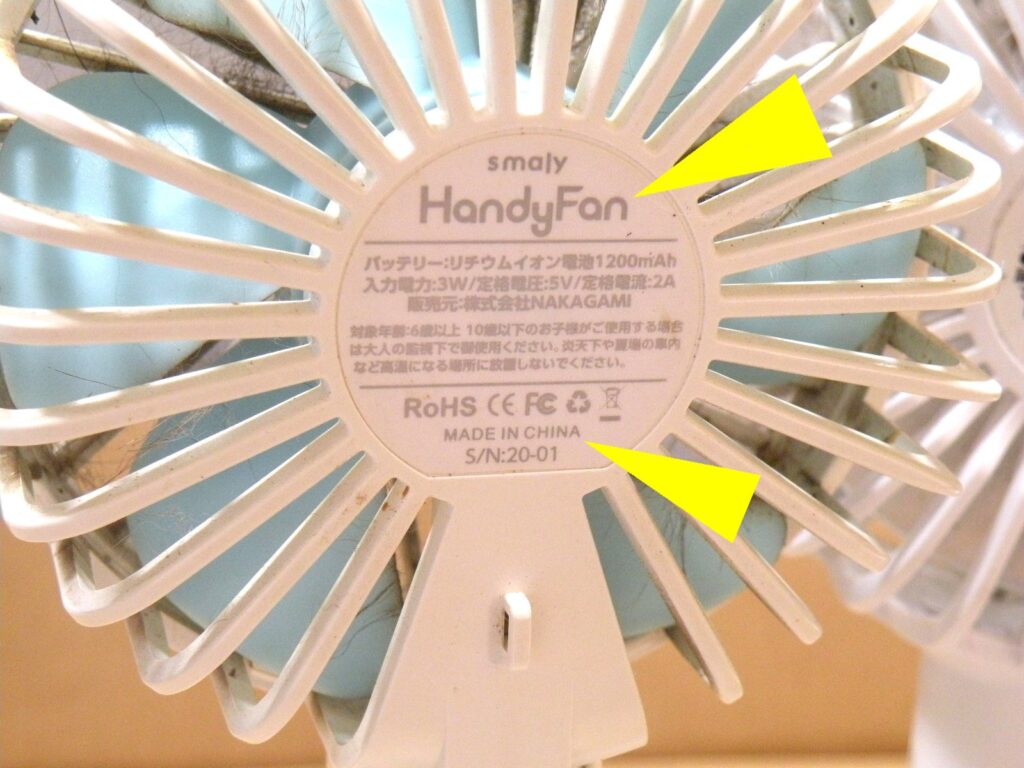

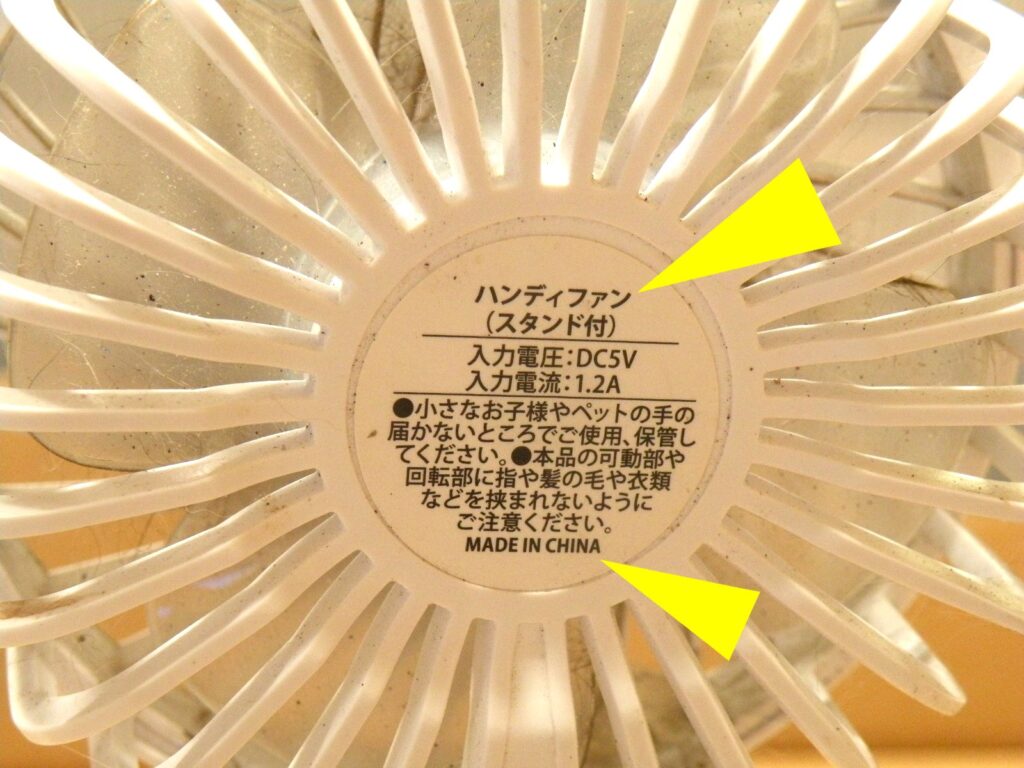

- ■ 3台のUSBファンの裏側を見てみます。

- ①は直ぐに2台とも壊れたのでモーターを分解して調べました。すると安物の模型用のモーターでした。モーターの中には回転をするローターがあり、電気を受け取る為の端子があり、ブラシと呼ばれるものから電気を受け取り、ローターが回ります。 普通、モーターの故障ではブラシが摩耗するものですが壊れたモーターはブラシから電気を受け取る端子が飛んで、ローターから外れていました。 その様な故障は2台同じでした。 その事から考えて最初から壊れる構造になっていたと考えられます。

- ②のタイプのUSBファンを買いにに行った時、まだ壊れやすい①のタイプが売っていた様に見えました。気を付けたいところです。 ②のタイプも注意をするタイプかもしれません。

- ■買って1、2ヵ月で壊れたら銭失いになります。USBファンは信用できる量販店や電気店で買いたいものです。

- ■写真でもって、①のモーターは壊れたものを外して、量販店で模型用のモーターを買って取り付けた改造の状態です。このモーターは乾電池で回りますが、電池交換が面倒なので使わなくなりました。

- ■②と③のUSBファンの違いを少し見て行きたいと思います

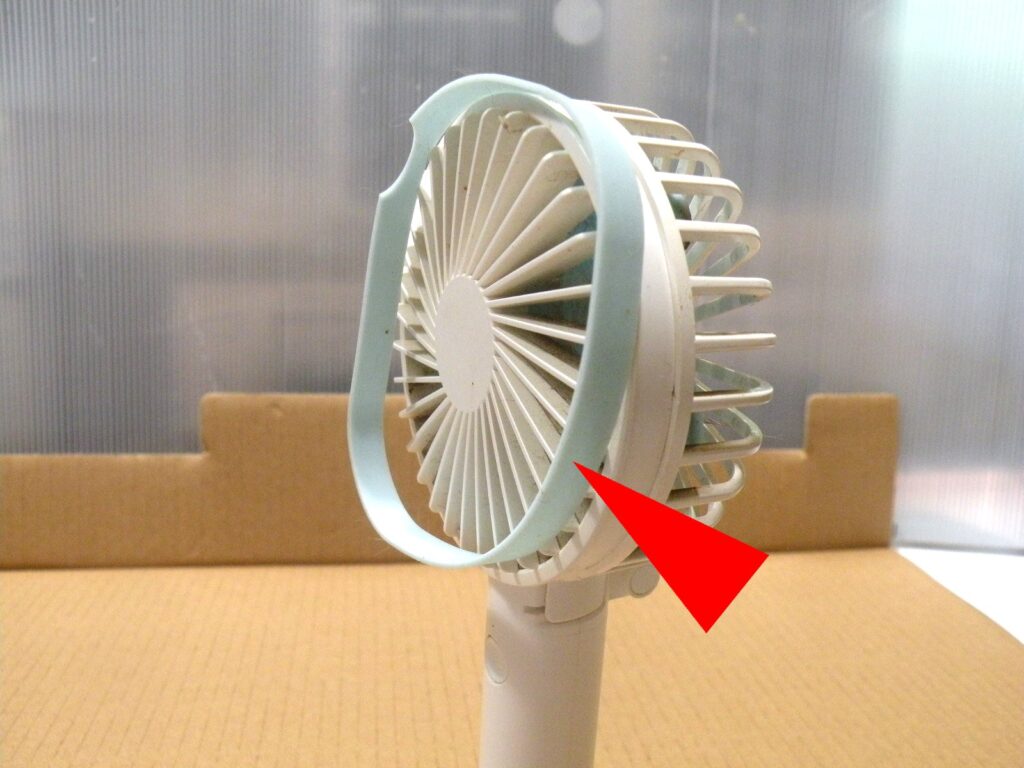

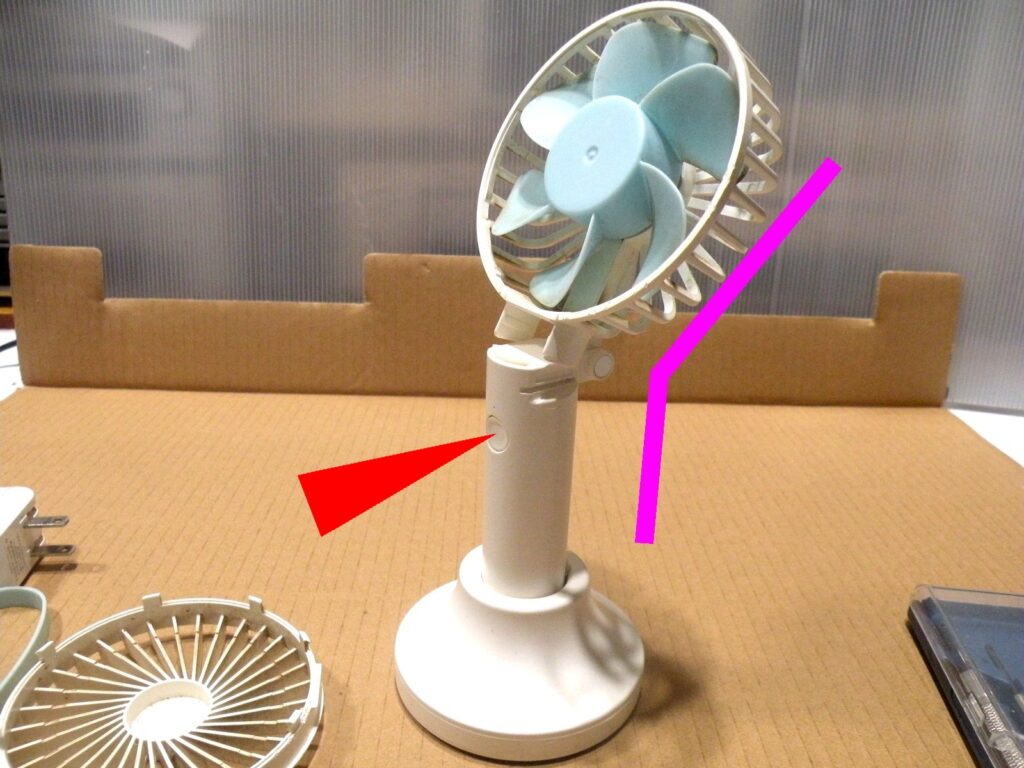

- 横から見るとこの様に見えます。②の500円のものは後ろ側のガードと前ガードの間に何も入りませんが、③の量販店でのものは赤矢印で分かる様にゴムラバーが入っています。

- また、③は首が折れるタイプですが、②のものは首が折れません。

- 斜め前からも見てみます。

- 日本のメーカーが作ら性いると思いますが、2台ともメイド・イン・チャイナです。

- ▼ここからUSBファンのメンテナンスの説明に入ります

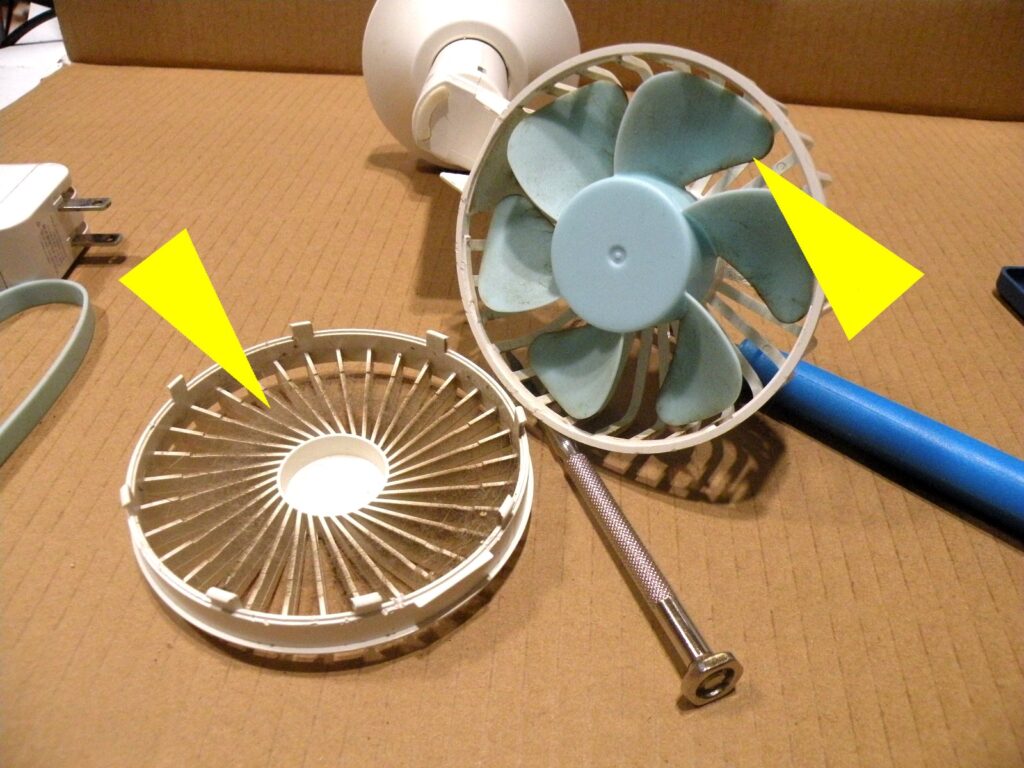

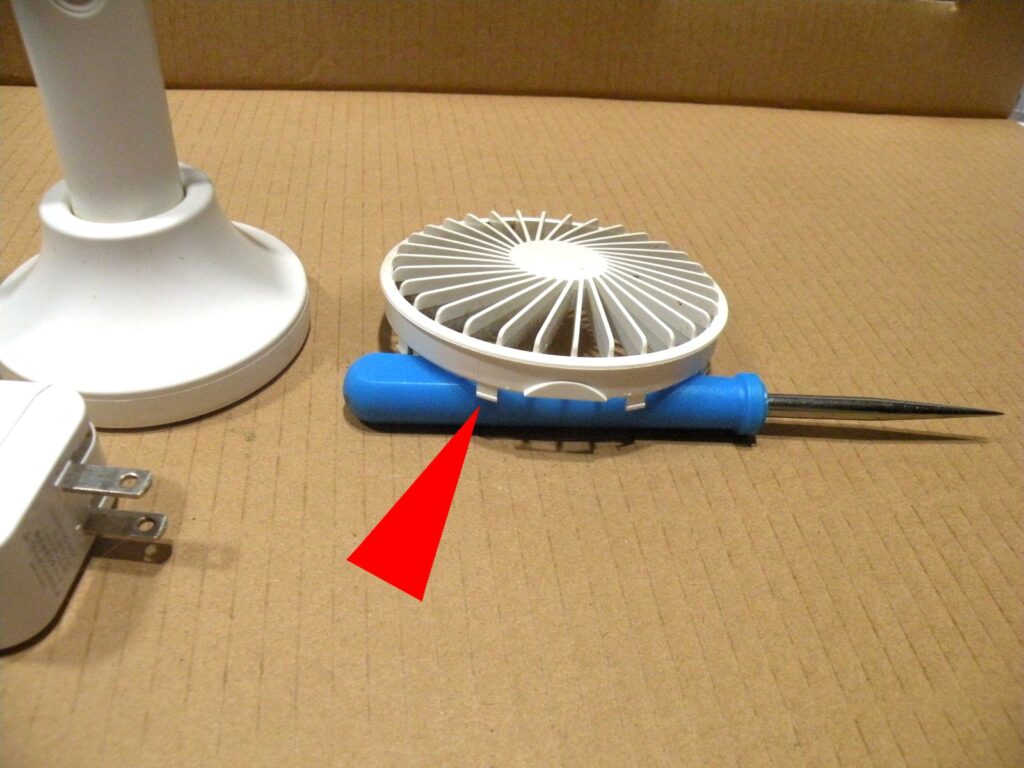

- 前側のガードを外すのには、先が尖ったものを使うので、指先や手のひらの怪我をしない様に最大の注意が必要です。ケガをすると痛いです。

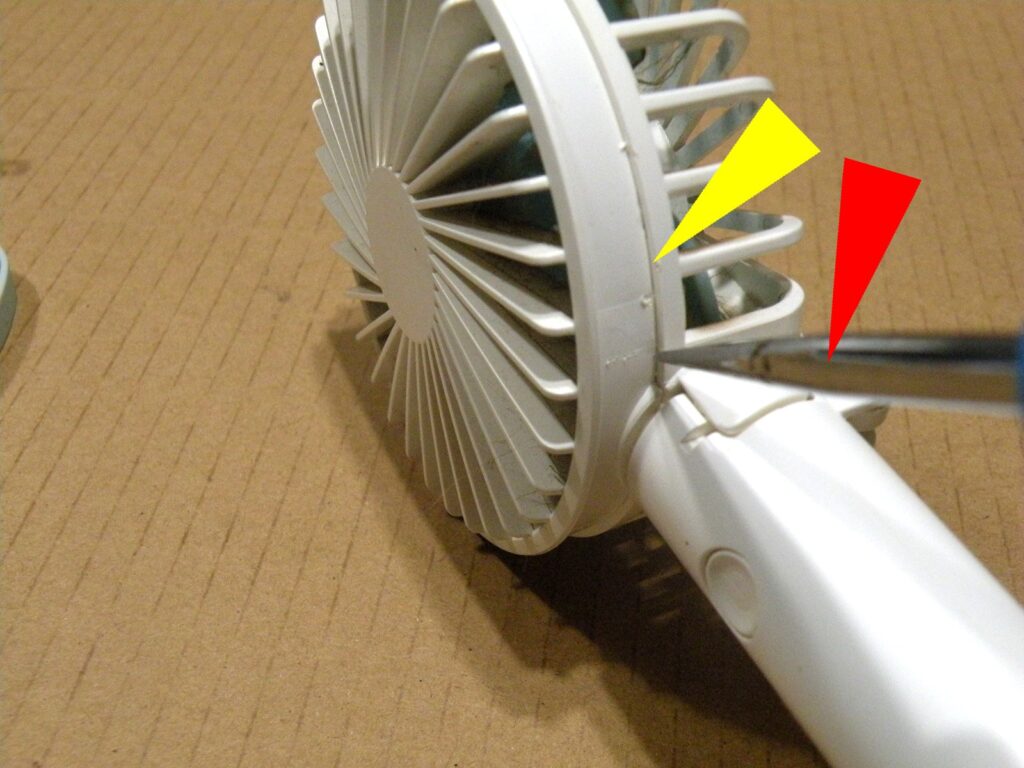

- ▼先の尖ったものでガードを少し開かせます

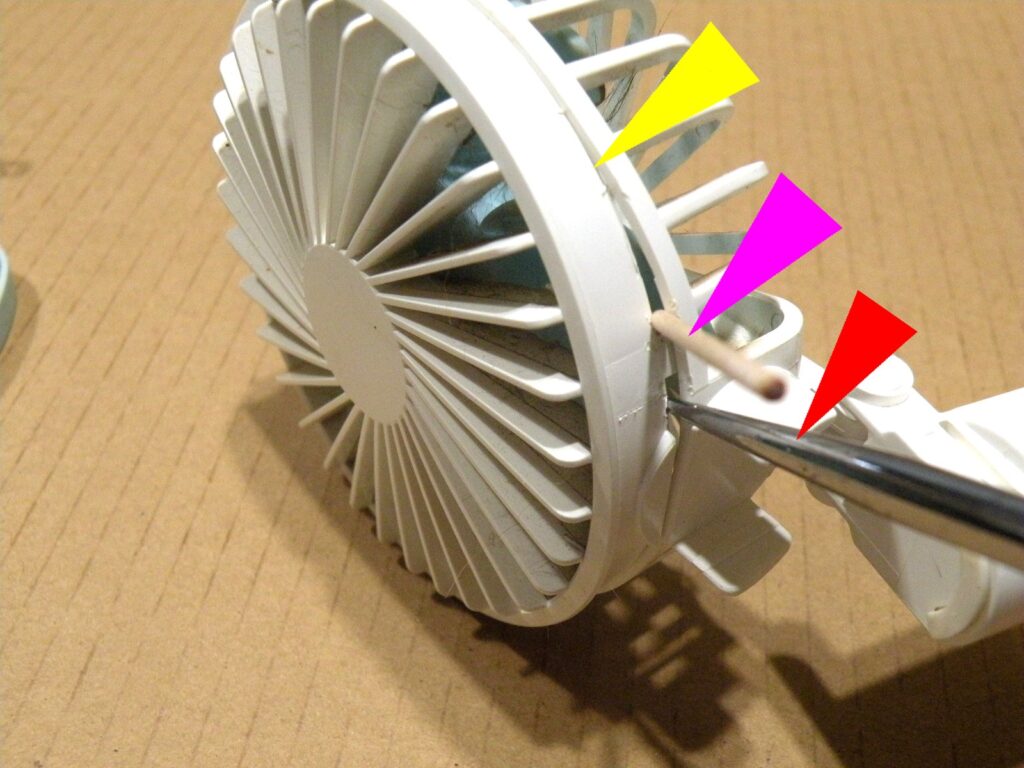

- ▼爪楊枝でも良いし、小さいドライバーなどを差し込みながら、開きを少しずつ大きくします

- ▼そして、前ガードはこの様に外れます。

- 黄色い矢印の部分にホコリが付いているので、取り除きます。

- ▼指先が入らない部分ではピンセットナドデホコリを取り除きます。

- ▼タイプ③のUSBファンはこの様に角度を変えられます。

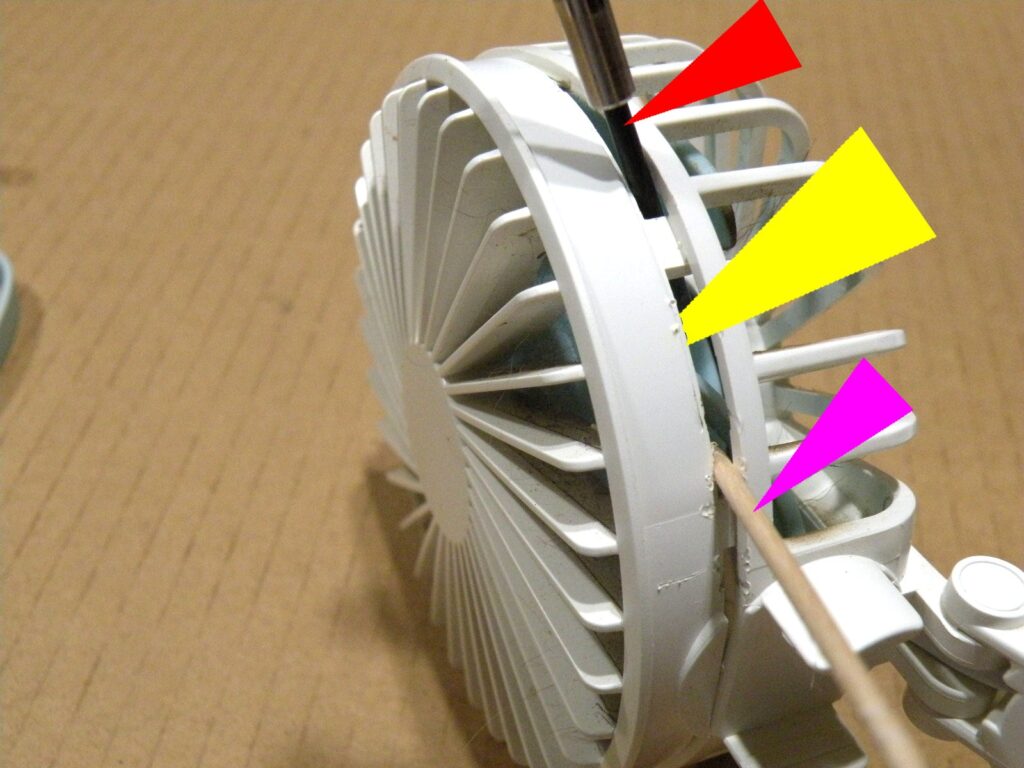

- ▼掃除が終わり、前ガードを取り付ける時、赤い矢印の部分のツメに注意です。本体後ろ側のガードのスリットの間に、そのツメが入る様に確認をしながら前ガードをパチンとはめ込みます。

- ▼▼②と③の補足的説明をします。

- ■ USBファンのメンテナンス説明は以上です

- --------------------------------

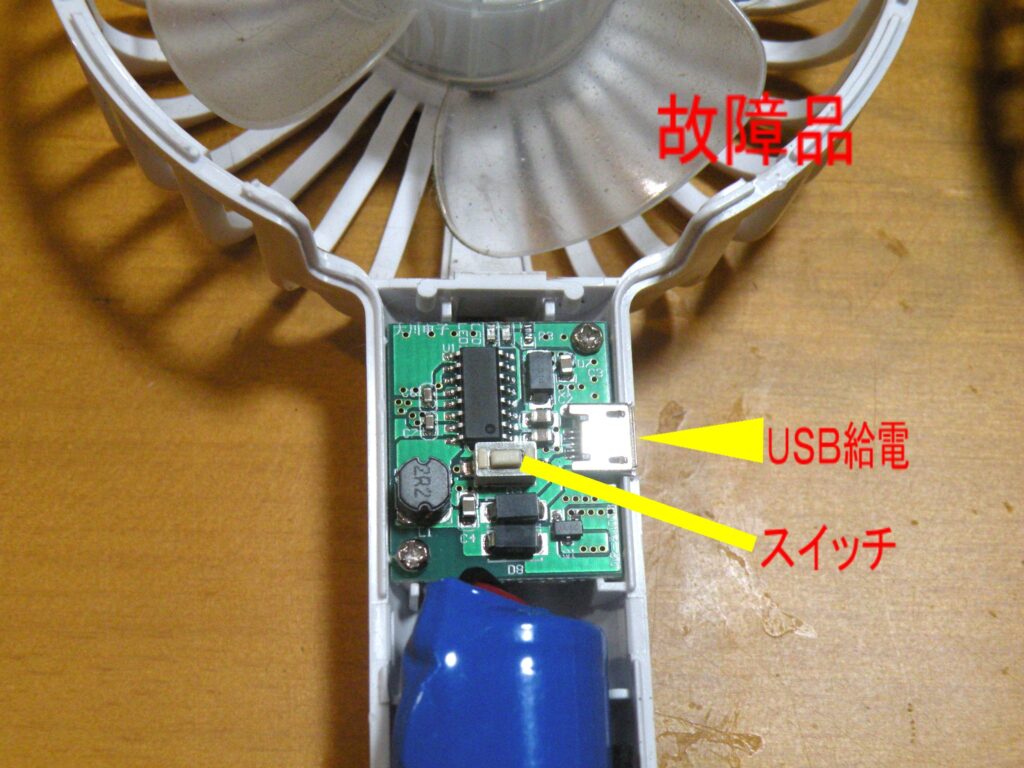

- ■ 正常品③ と 故障品② のUSBファンを分解してみました。

- ■ 故障品と正常品の中身はほとんど同じ様に見えますが、基板は少し違っていました。 充電池は同じ物の様です。

- ▲ 故障品の基板を見るとこの様に見えます。 故障品は風の強さが3段階だった様な気がします。 しかし2ヵ月ちょっとで故障をした為によくは覚えていません。

- ■故障の様子を調べる為に、USBアダプターを使いUSB給電に電気を送りました。その時、充電を示す赤いランプは点灯します。 しかしスイッチを押してもファンは回りません。 その時、充電池の電圧を計ると3.5ボルトありました。

- ▼次に正常品の基板です。

- ▲基板の大きさは故障品の物と同じですが、部品の配置や、使われている部品が違うようです。 USBの給電口も正面から見て、左側と右側に分かれているところから見ても2台の基板は違うものが使われているようです。

- ■正常品の風の強さは5段階です。

- ▼フレームの色が白なので故障品の画像です。

- モーターを調べると、ファン(羽)を回しても中のコイルが回らないのでモーターはやはりブラシレスモーーターでした。 しかし故障をしたのではブラシレスモーーターを使っていても、意味がまったく無いです。

- ■推測の域を出ませんが、正常品との基板の違いからして、故障品の物は基板に関わるリスクを持った製品の様に感じてしまいます。

.

■個人的 メモ

①デンオン CDR-1000 の修理 (工事中を考えています)

②USBファンのメンテナンス (これも工事中を考えています)

2022年11月16日 ■USBファンのメンテナンスの記事をUPします。このページの一番最後にUPしました。

.

■コンデンサ交換を覚えれば、色々なものを修理して楽しむことが出来るという事を紹介したくて過去に修理をした例を少しUPします (工事中)

最初はアンプから始まり、ラジカセ、カセットデッキ、画像はまだ集めていませんが東芝のDVDレコーダーも少し修理をして楽しみました

■最初は修理をしたアンプから紹介します。 修理の内容はコンデンサ交換が主な内容です。 最初はコンデンサを交換する事で機器が直るので楽しくて、無我夢中で色々なものをゲットしてはコンデンサ交換をしていました。

①ヤマハ A-2000a

②オンキョー A-919

③ヤマハ プリアンプ C-2

④ヤマハ プリアンプ C-4

⑤ヤマハ プリアンプ C-6

⑥ヤマハ プリアンプ C-50

■アンプ類やその他の製品でもって、製造年が1970年台とか1980年、1990年の初めなどでは全てではないですが、基板の銅箔(どうはく)の配線の厚みが厚く、幅も割と広いのでコンデンサを基板の表側から抜くことが出来ました。

⑦ビクターのFMチューナー

⑧TEACのカセットデッキ R9000

このデッキはジャンク品として500円でゲットです。普通はオークションでも高額で取引されるものでしたが、外観は無視をしてカセットデッキという機能だけを重視して手に入れものです。 全てのコンデンサは交換しませんでしたが機能に不具合が出ない様にコンデンサを交換しました。

音と動作の安定が良い機種でした。

コンデンサ交換を覚えれば、ジャンク品狙いもその狙える範囲が格段に広がります。なので普通では信じられない価格でゲットが出来ます。

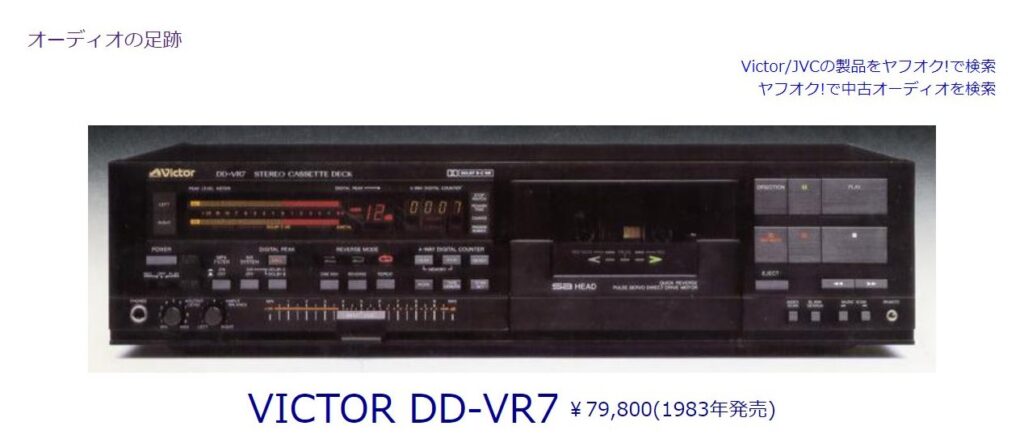

⑨ビクターのカセットデッキ DD-VR7

この機種の製造年は古く、動作機構が複雑でもって細かなゴムベルトがあり、バンコードで代用品を作るのと、そのベルトのセットに苦労をした機種です。

⑩ビクターのカセットデッキ DD-VR77

電源部分のコンデンサは交換したと思いますが、その他の交換はよく覚えていません。古い機種なのと動作機構が複雑で再生動作に不具合を感じた機種でした。

ラジカセの修理にも夢中になりました。

画像は入れませんが最初、パナソニックのラジカセ、バブルラジカセと呼ばれる機種をゲットしました。届いて驚きました。その大きさは半端でなくて横幅がそれは驚くほどの長さです。それに驚いてバブルラジカセに夢中になりました。

経済的な好景気の時に誕生したラジカセなのでお金に糸目をつけないで作ったと言われていた様な気がします。本当にその大きさにはビックリしました。

⑪ビクターのラジカセ RX-X770

■この機種はコンデンサを交換しても完全には直らなかった機種です。 CDの認識が悪くて再生状態に持って行くまでが苦労をした機種でした。 カセットの再生はまずまずでした。

⑫シャープのラジカセ 検索はビクターになっていますがシャープです

シャープ QT-77だったと思います。 今は全て手放して手元にはありません

⑬ビクターのラジカセ 写真は耳があるのでX999ですが、手に入れたのは耳がないX777でした。音はまずまず。機能が面白かった様な記憶があります。難点は液晶に「液晶焼け」と呼ばれる表示が消える問題点がありました。その修理方法もネットにありましたが、修理はコンデンサ交換だけにしました。形が面白くて楽しめた1台でした。

⑭写真はネットからの借り物ですが、ビクターのラジカセ RC-X750です2台ゲットして、一台はまずまずの修理成功でしたがもう一台は何かしらの不具合が残った修理になりました。

▼次が面白いラジカセでした。少し不具合が残りましたがまずまずの修理成功でした。 少しの不具合とはタッチパネルに反応が悪い箇所が少しあったからです。リモコンでは不具合がなかったです。正面の液晶はタッチパネルになっています。指で触って操作をします。 今のATMの操作と全く同じです。面白い機種でした。

⑮シャープのラジカセ FX-1000

⑯パイオニアのカセットデッキ T-WD5R

この機種も面白いものでしたが、基板の銅箔(どうはく)配線の厚みが極端に薄くてコンデンサ交換では泣かされた機種でした。この時はまだ基板の裏側から足の残りを抜く方法を知らなかったので修理には相当苦労をしました。 不満なのはクイックリバースでなかった点です。テープが反転する時、短い時間ですが無音状態になることが不満でした。

後、ソニーのラジカセもむ修理をしましたが後でUPをします。

⑰ソニーのラジカセ Zs-5

⑱ソニーのラジカセ Zs-6 ▼

⑲ソニーのラジカセ Zs-66

▲ソニーの このタイプのラジカセのスピーカーのエッジはウレタンエッジです。 経年劣化によりボロボロになります。 小口径のスピーカーをネットで購入して入れ替えたりをしていました。

遊び的な感覚で数点をゲットして、コンデンサ交換を楽しんでいたラジカセです。

色々な機種をゲット出来たのも、ジャンク品という安い価格でゲット出来たからです。コンデンサ交換を覚えなかったらとてもゲットできる数ではありませんでした。

⑳検索ではビクター となっていますが、シャープのラジカセだったと思います。スペアナが付いて面白い機種でした。型番は覚えていません。

修理において、同じ機種を複数台手に入れても、いつも同じように直るとは言えません。直る個体もあれば、同じ機種でありながら直らない個体もあります。 リスクとして知っておくべきだと思います。

.

DVDレコーダーは東芝が好きなので少し修理をして楽しんでいました。

▼東芝 レグザ D-BZ510 という機種です。 2台くらいコンデンサ交換をしたと思います。 それによりDVDへの録画は完ぺきでした。

▼東芝の DVDレコーダー RD-X8 です コンデンサ交換をして使っていたところ、猫にしっこをかけられて、慌ててオークションでもってドナーになるジャンク品をゲットして内部の部品を交換した記憶があります。

.

過去のCDレコーダーの修理ではパイオニアのレコーダーを数機種、コンデンサ交換をして修理したことがあります。

▼パイオニア のPDR-7 を2台のコンデンサ交換をしました。 一台は交換した後にも調子がよくて、もう一台は調子が悪くなりました。

■画像はUPしませんが、パイオニアのCDレコーダー PDR-W7 と PDR-D50 これは電源が入らないというジャンク品でもって何とか苦戦をしながらも動作品にしました。 音的には、いまいちでした。 コンポのCDレコーダー PDR-N902 調子が良い時は録音が出来て、調子が悪くなれば録音NGという厄介な機種でした。音は良かったです。 同じ系列で、同じ番号を持つ902番のCDプレーヤーも部品はふー少ないけれども良い音をしていました。

厄介な修理は、PDR-W7でした。 CDチェンジャー側の機械的な修理方法は良く分からないままに、何とかCDチェンジャー機能が使えましたが、その内に不具合が出て、それ以降、CDチェンジャー側の修理を諦めました。 CDレコーダー側のメカというか、ドライブ下にあるコンデンサは全て小型のコンデンサでした。 基板は厄介な多層基板でもって、コンデンサ 1本を基板から抜くのに十数分ほど必要なものでした。 この時に、多層基板のコンデンサ交換方法を覚えました。

しかし、このPDR-W7のCDレコーダー側のコンデンサ交換で厄介なのは、コンデンサが収まるスペース的な問題でした。 基板の上にドライブが゛あり、ドライブには当然にドライブを置くベースのスチール板があります。 そのスチールの板と基板との距離がすごく短くて、小型コンデンサを使っての交換でしたが、その狭いスペースにコンデンサを収めるのが大変でした。

同じパイオニアの PDR-5 というCDレコーダーが気になり、ネットの画像で調べると、CDレコーダーの基板の収め方はPDR-W7と同じ収め方に見えます。 コンデンサ交換には注意が必要と思います。

過去にはまだ色々なもののコンデンサ交換をしたと思いますが、今のところ思い出すのは以上の様なものでした。

コンデンサ交換を覚えると、本当に病みつきになります。高額の機種が安い価格で手に入り、コンデンサ代もそんなに高いものではないので、熱意と興味があれば修理成功の確率は高いです。

そして、手が出せなかった色々な機種をゲットできます。それは大きな魅力になります。

■過去に修理をした機器を紹介しましたが、修理をするのに最も大切な準備として、「コンデンサの配置図」を書くことが必要です。コンデンサを交換する時には絶対に「コンデンサの配置図」を書いて下さい。

------------------------------------

■コンデンサ交換の練習方法として、この様なことを考えてみました

.

ハードオフやオークションを利用する方法です

ハードオフに行きました。 コンデンサ交換の練習になる安いジャンク品を捜します。

チューナー? アンプ? それともCDプレーヤー? 製造年は? 高級機を狙う? ラジカセ? CDレコーダー?

■練習用の機器なので、内部が複雑でないものが良いです。 高級機は内部が複雑です。基板が何層にもなっていたり、機械部分があれば複雑な機構を使っています。 2000年前後のCD/DVDプレーヤーも避けるべきです。DVD機能があるので基板の数が多く、その基板にはコンデンサが数多く付けられています。内部がとにかく複雑です。

■なので高級機は練習用の候補から外します。 カセットデッキなども練習用から外すのが良いと思います。カセットの機械部分の構造は複雑です。場合によってはゴムベルトも交換しないと機械部分が作動しない可能性もあります。 なので練習用には向かないと思います。 練習用の機器は、複雑な機械部分を持っていない機器が良いです。

■機械部分を持たない機器となると、チューナーか、アンプか、ラジカセか、CDプレーヤーも機械部分を持っていますが、CDプレーヤーの機械部分はそんなには複雑でないので練習用の候補に入れても良いと思います。

■練習用はとにかく高級品を狙わない事です。 製造年はなるべく古い方のが簡単な基板の種類を使っているので、基板からコンデンサが抜きやすいので練習用に向いています。1990年前後の製品でしょうか。 機器にもよりますが、2000年代に入ると基板の種類もコンデンサ交換が難しい多層基板が使われるだすと思います。また、表面実装というコンデサも使われ、練習用には少し難しい面もあるかもです。

■古い製造年の基板は、基板の銅箔(どうはく)の配線の厚みも厚く、ある程度強引にコンデンサを抜いても配線が表側に引き抜かれる事はありません。それはコンデンサ交換をする時の安心材料です。 また銅箔(どうはく)の配線の幅も今のものよりも広いので、コンデンサを基板から抜く時の安心材料にります。

■■練習用の機器をゲットする事によって、「コンデサの配置図」を書く練習にもなります。

その練習用の機器の扱い方を考えておく必要があります

実際の交換作業で大切なのは、基板からコンデンサを抜く要領です。銅箔(どうはく)の配線を痛めないでコンデンサを抜く技術が大切になります。技術は練習によって上がります。

■練習用の機器の考え方です。基板からコンデンサを抜く練習をしたいだけ。練習と共にコンデンサ交換をして機器をある程度、稼働品にしたい。

■その違いを考えおけば、ハードオフやオークションで狙う機器への方向性が分かるので、機器を選び易くなります。

■■練習用だけれども、直れば実際に使ってみたいと思うのなら、部分的にコンデンサ交換をする範囲を区分けしてコンデンサを交換して、組み立て、電源はOK。液晶も表示するからOK。だから次の部分の交換をする為にまた分解をしてコンデンサ交換作業に入るという流れを作ったら良いかも知れません。

.

■■個人的な話になりますが、コンデサを一度に全て交換をしたのでどこの部分の交換が問題点を起こしたのかが分からずに修理を諦めた事があります。機器はオンキョーのDR-2000というCD/DVDプレーヤーです。 もう一台は「猫の手も借りたい (1番目)」に書いたブンオンのCDチェンジャー UDCM-M10eです。一度に全てのコンデンサを交換した為に、どこが悪いのかが分かりません。助かったのは光出力が使えた事です。アナログ出力はダメになりました。範囲を区切り、基板の中を何区分かに区切り、コンデンサ交換を行っていれば完璧な修理になっていたかも知れないと思っています。

■なのでコンデンサの交換作業は一度に全てのコンデンサを交換するのではなくて、部分、部分に区分けを作り、一つの区分け部分のコンデンサ交換が終われば組み立ててテスト、テストがOKであれば次の区分け部分のコンデンサ交換作業に向かうとした方が良いかも知れません。

最近は失敗があるので、一度に全て交換をしないで、区分けをした交換方法をしたいと思っています。

■■ハードオフやオークションでもって安いジャンク品を手に入れて練習をするのも良い方法かも知れません。

練習なので失敗をしても損はないし、痛手もないです。

------------

修理をした機器と同じ様にUSBファンにもこだわりを持っています

修理をした機器が長く使える様にUSBファンはいつも使っています

そこでUSBファンのメンテナンスを説明しますが、一番重要なのは「指先や手のひらをケガしない様に注意をして作業をする」という事です

ケガをすれば当然に痛いです。そして生活や仕事に支障が出ますので、怪我をしない事が一番重要になります

■ではメンテナンスの説明に入って行きます。

■コンデンサの大敵は「熱」です。高温になればなる程、コンデンサは劣化の速度を速めます。 しかしオーディオの機器では焼けどをする程の高温状態は無いですが、機器の熱にはいつも注意をしています。 コンデンサを交換をすればコンデンサの耐用年数からして数年間は使えますが、それでも熱には気を使います。そこでUSBファンを使うことを考え始めました。

■■ USBファンの使用例です

2つのタイプを使い分けて使っています。

個人的に持っている機器では、比較的発熱の多いFR-系のコンポ群を使う時に使用。ボーズのSSS-1 MCの時は絶対に使います。発熱が意外に多いからです。 後はオンキョーの FR-435 それにCDレコーダーで録音する時には冷却しながらの録音を心掛けているので録音の時は絶対にUSBファンを使います。USBファンを使うところはその様なところでしょうか。

■USBファンのメンテナンスの説明に入る前に、USBファンの選び方にも注意が必要です。

安い価格は魅力ですが、金失いの場合もあります。全てではないけれども直ぐに壊れる物も多くあります

■注意をしなければいけないUSBファンを少し紹介をします。

①のUSBファンは一年前に2台を同時に購入しましたが、1、2ヵ月も経たない内に2台とも壊れました。

②と③の形は似ていますが故障の確率的なものは別物と考えた方がよいかもです。

3台共にUSB電源で使います。赤矢印のUSB電源(ACアダプタ)を使います。①の価格は一年前で1台 300円。 ②のものは最近でもって 500円 ③のものは量販店で買ったもので消費税を入れて1000円チョットでしたが、すでに2年近く使っていても壊れません。 ②のものも①と同じで買ってから2ヵ月チョットで壊れて回らなくなりました。原因は後で説明をします。

■安さは魅力なのでどうしても、①と②を買いましたが直ぐに壊れたので、銭失いのタイプの製品と思います。 ③のものはその耐久性からして3台購入しました。時期は別々に。 ②のものは1台だけの購入なので、その故障がこの1台だけのものなのか? それとも①の様に壊れるリスクを最初から持っているものなのかが分からないので次からは買わない事にしました。銭失いにならない為にです。

■ 3台のUSBファンの裏側を見てみます。

①は直ぐに2台とも壊れたのでモーターを分解して調べました。すると安物の模型用のモーターでした。モーターの中には回転をするローターがあり、電気を受け取る為の端子があり、ブラシと呼ばれるものから電気を受け取り、ローターが回ります。 普通、モーターの故障ではブラシが摩耗するものですが壊れたモーターはブラシから電気を受け取る端子が飛んで、ローターから外れていました。 その様な故障は2台同じでした。 その事から考えて最初から壊れる構造になっていたと考えられます。

②のタイプのUSBファンを買いにに行った時、まだ壊れやすい①のタイプが売っていた様に見えました。気を付けたいところです。 ②のタイプも注意をするタイプかもしれません。

■買って1、2ヵ月で壊れたら銭失いになります。USBファンは信用できる量販店や電気店で買いたいものです。

■写真でもって、①のモーターは壊れたものを外して、量販店で模型用のモーターを買って取り付けた改造の状態です。このモーターは乾電池で回りますが、電池交換が面倒なので使わなくなりました。

■②と③のUSBファンの違いを少し見て行きたいと思います

横から見るとこの様に見えます。②の500円のものは後ろ側のガードと前ガードの間に何も入りませんが、③の量販店でのものは赤矢印で分かる様にゴムラバーが入っています。

また、③は首が折れるタイプですが、②のものは首が折れません。

斜め前からも見てみます。

日本のメーカーが作ら性いると思いますが、2台ともメイド・イン・チャイナです。

▼ここからUSBファンのメンテナンスの説明に入ります

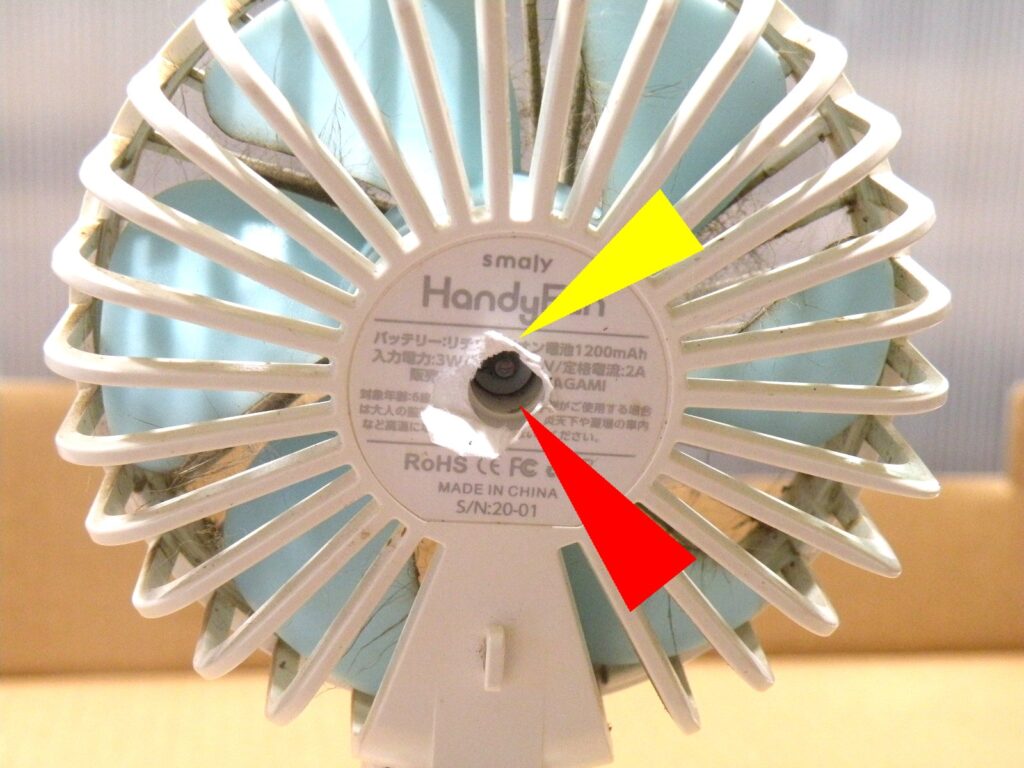

▼ USBファンの裏側のシールの真ん中を破ります。 すると中にモーターのシャフトが見えます。

▲中のシャフト部分にミシン油か、シリコングリスがあれば付けておくとUSBファンが長持ちをします。 油などは時々つけるベストです。

このファンの軸は、赤矢印が示している中の、Cリングというものを外さないと軸と羽が一体になっているので羽は外せません。 また羽を外す必要もないと思います。

■次には、前側のファン(羽)の掃除です。意外にもこの羽はかなり汚れます。長い時間使っているとほこりがかなり付いています。

▲まずはゴムのラバーを外します。先が尖ったもので簡単に外れます。

前側のガードを外すのには、先が尖ったものを使うので、指先や手のひらの怪我をしない様に最大の注意が必要です。ケガをすると痛いです。

▼先の尖ったものでガードを少し開かせます

▼爪楊枝でも良いし、小さいドライバーなどを差し込みながら、開きを少しずつ大きくします

▼そして、前ガードはこの様に外れます。

黄色い矢印の部分にホコリが付いているので、取り除きます。

▼指先が入らない部分ではピンセットナドデホコリを取り除きます。

▼タイプ③のUSBファンはこの様に角度を変えられます。

赤い矢印の部分はスイッチです。掃除の時に間違って触らない様にします。小さな羽ですが回転を始めると意外にも痛いかもです。

▼掃除が終わり、前ガードを取り付ける時、赤い矢印の部分のツメに注意です。本体後ろ側のガードのスリットの間に、そのツメが入る様に確認をしながら前ガードをパチンとはめ込みます。

▼▼②と③の補足的説明をします。

③のモーターはブラシレス・モーターと分かります。振動の少ないモーターです。②のモーターが゜良く分かりません。一見するとブラシレス・モーターの様にも感じますが、故障の早さからして普通のブラシありのモーターかも知れません。この2台は充電式電池が内蔵されていて、USB電源につながなくてもしばらくは風を送ることが出来ます。 安いのが魅力で500円と言っても直ぐに壊れては損をするだけで、買った意味が無くなります。量販店か電気店で買うのがベストと思います。

■ USBファンのメンテナンス説明は以上です

--------------------------------

11月21日 追加

■ 正常品③ と 故障品② のUSBファンを分解してみました。

■ 故障品と正常品の中身はほとんど同じ様に見えますが、基板は少し違っていました。 充電池は同じ物の様です。

▲ 故障品の基板を見るとこの様に見えます。 故障品は風の強さが3段階だった様な気がします。 しかし2ヵ月ちょっとで故障をした為によくは覚えていません。

■故障の様子を調べる為に、USBアダプターを使いUSB給電に電気を送りました。その時、充電を示す赤いランプは点灯します。 しかしスイッチを押してもファンは回りません。 その時、充電池の電圧を計ると3.5ボルトありました。

基板からファンモーターにつながるソケットの箇所で電圧を計ると、電圧が0ボルトでもって基板から電気がファンモーターに出ていないのが故障の原因でした。

▼次に正常品の基板です。

▲基板の大きさは故障品の物と同じですが、部品の配置や、使われている部品が違うようです。 USBの給電口も正面から見て、左側と右側に分かれているところから見ても2台の基板は違うものが使われているようです。

■正常品の風の強さは5段階です。

▼フレームの色が白なので故障品の画像です。

モーターを調べると、ファン(羽)を回しても中のコイルが回らないのでモーターはやはりブラシレスモーーターでした。 しかし故障をしたのではブラシレスモーーターを使っていても、意味がまったく無いです。

■推測の域を出ませんが、正常品との基板の違いからして、故障品の物は基板に関わるリスクを持った製品の様に感じてしまいます。

追加の記述は以上です。