3月27日 オークションでもって気になるものが安くゲットできたので色々と集まりました。 そこで集まったものを取りあえずは紹介します。

修理の手順や方法はその内に記事にします。

------------------

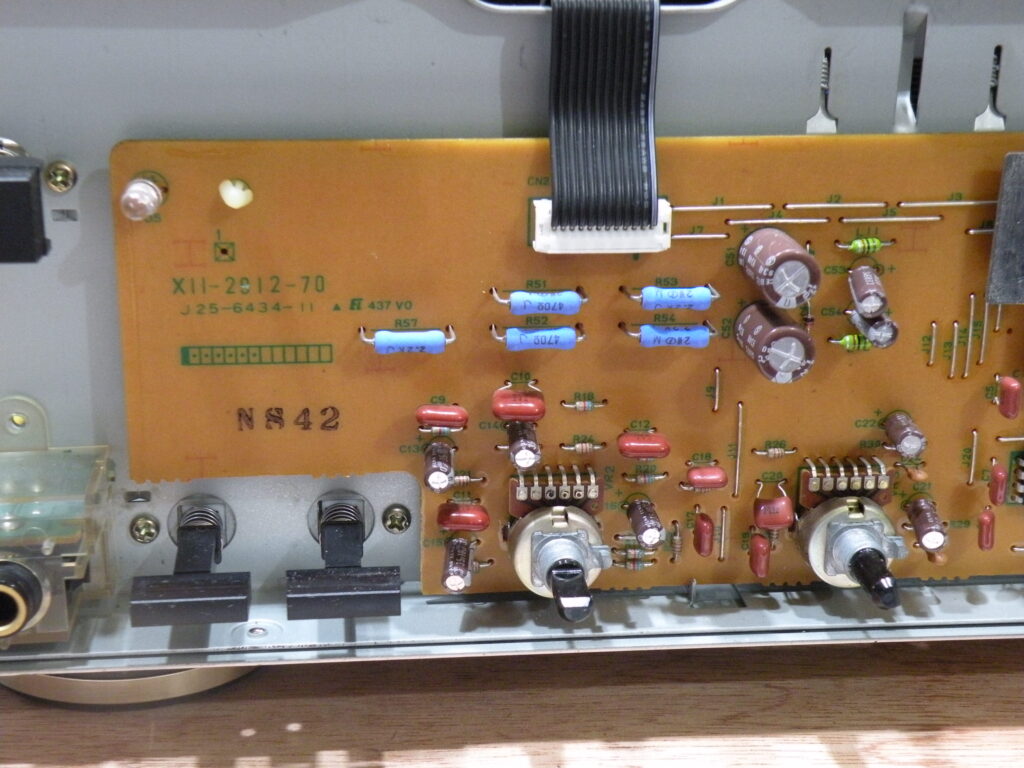

4月 5日、やっとコンデンサを注文する気持ちになり、とりあえずはケンウッドのアンプ KA-3020 の残りの部分=メイン基板のコンデンサをメインにした注文をしました。 後はソニーのCDチェンジャー の残りの2台分のコンデンサも注文しました。

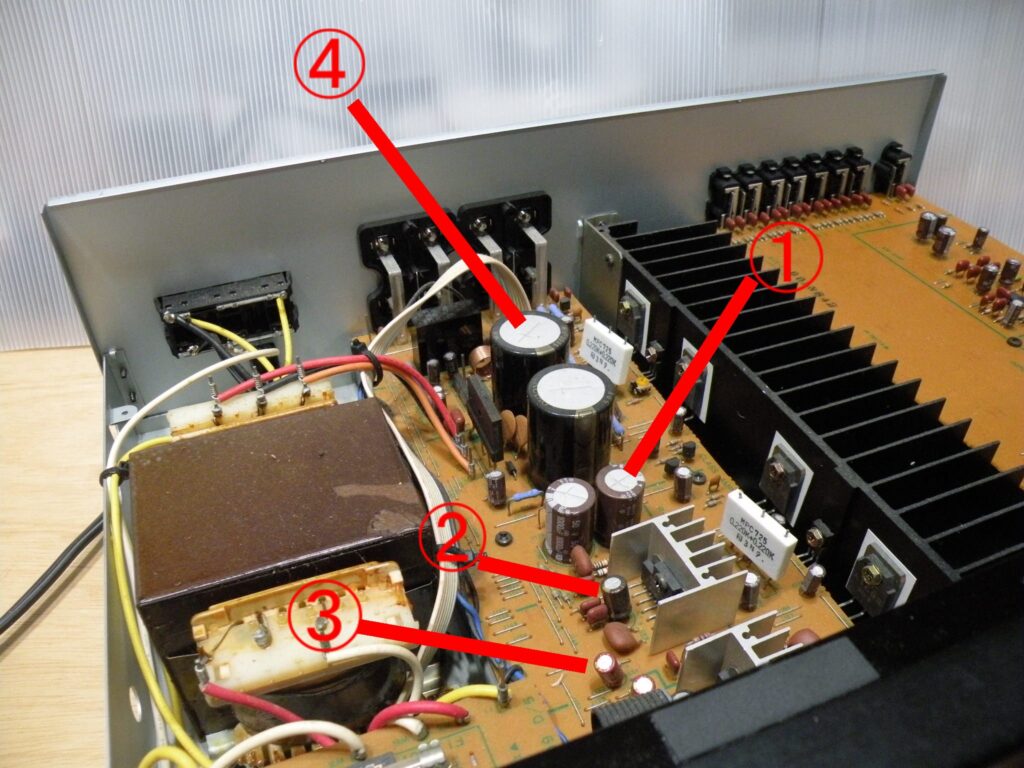

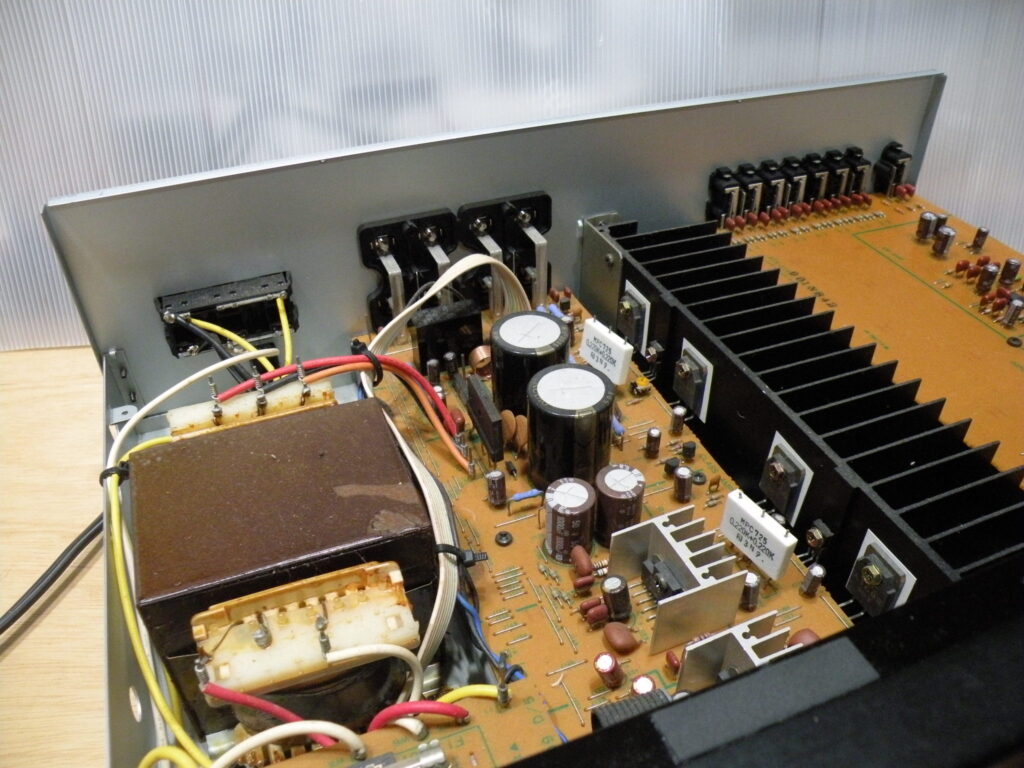

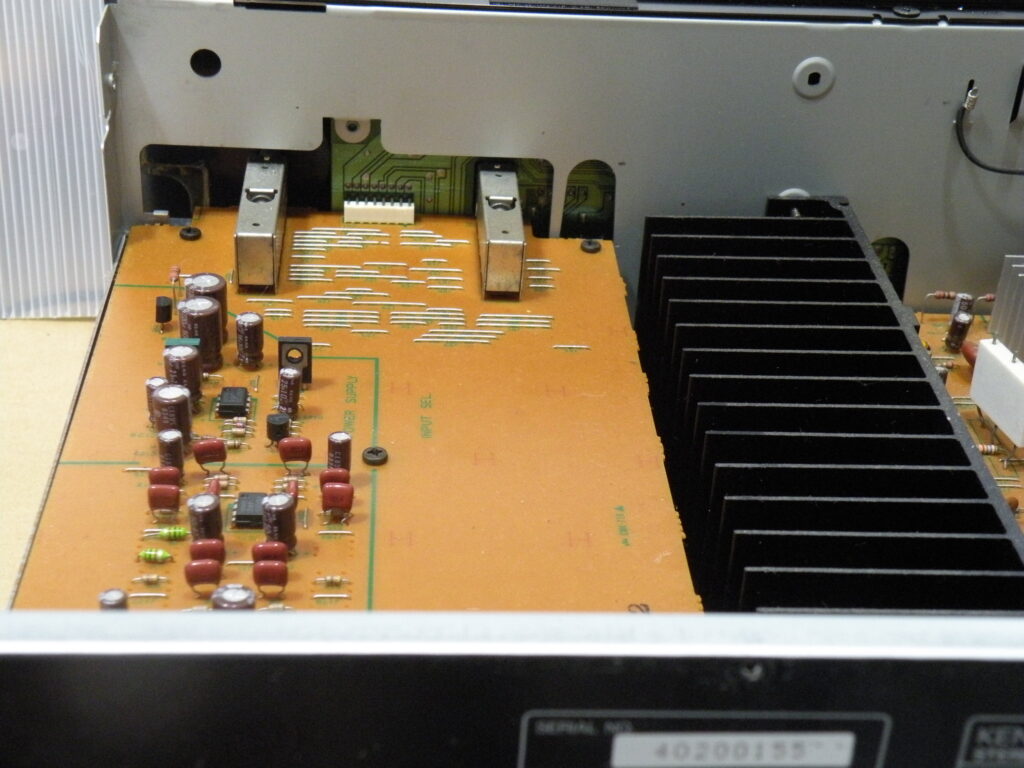

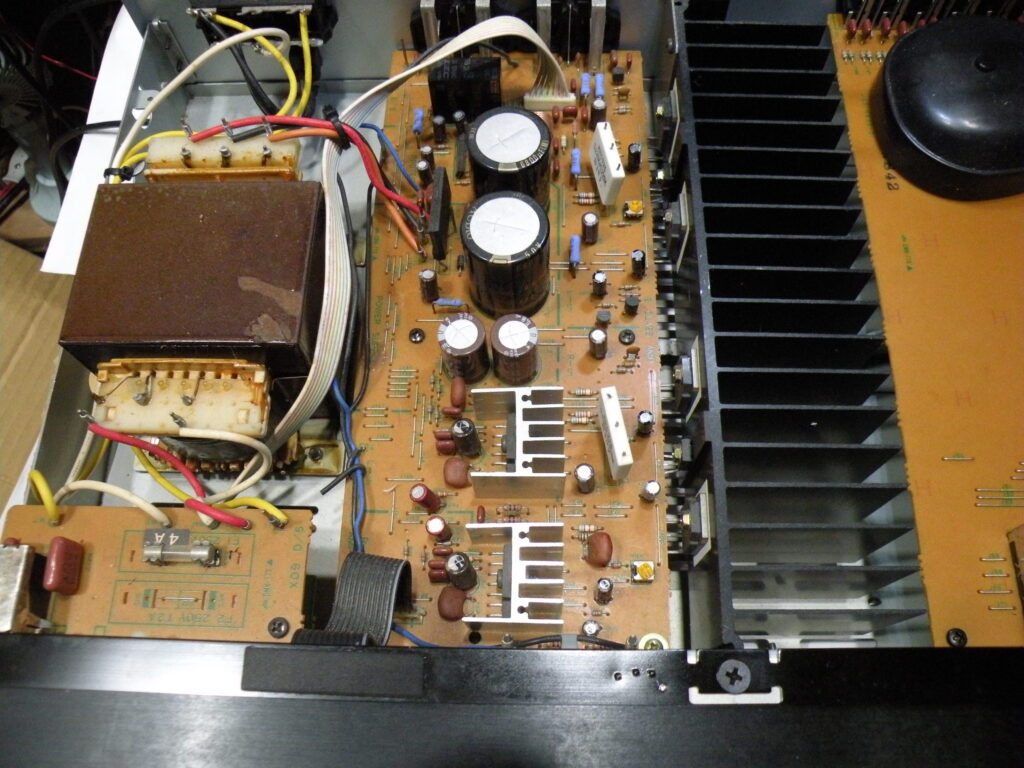

▼ KA-3020のメイン基板の部分です。 ④の大型コンデンサ=50/ 6800マイクロファラッドはそのままです。 メインは①の50/1000の交換です。 ②は50/100のハイグレード=たぶんオーディオ用コンデンサと思うけれど注文忘れをしたので普通タイプの50/100に交換をします。

③は50/10でもってハイグレードですが、ハイグレードタイプなので交換をしないでそのままです(※交換をしないで様子を見ます)。

KA-3020 修理

そんな感じで交換を予定しています。注文をしたコンデンサは4、5日で届くでしよう。

※今回、コンデンサの注文は「千石ネット通販」と、「秋月電子通商」です。 ※共立エレショップも利用していますが今回は注文をする機会がなかったです。

※コンデンサの交換を考えている人は、まだ注文をしないとしても、それらの通販のページの画面に慣れるという意味でもって、時々は覗いて見るのが良いと思います。 ページも改訂する時がありページの様子が変わる時があります。 なのでページを時々はチェックをするのが良いと思います。

※それらの通販のページ画面、少しどの様に紹介をするかの整理をしたら少しUPをします。

------------------

ティアックのCDレコーダー CD-RW890MK2 が2台になったのでこの機種のことが色々と分かりました。 と同時にその内にCDドライブのケースを開けて内部を見てみたいと思います。 その時は写真をUPします。

-------------------------------

CD-RW890MK2 分解と調査(分解をしたのでタイトルを変えます) + CD-RW750

▲ 四角い枠の中の タイトル部分にポインタを当てて クリックすると タイトルのページにジャンプをします。

------------------------------------

ケンウッドのコンポと パナソニックのコンポです。

手前のコンポがケンウッドのNX-PB50-B です。このコンポの音は好みの音でした。 しかしケンウッド製品の機種のリモコンはなかなか手に入りません。

後ろ側にあるのがパナソニックのは、SC-HC3 です。 この機種は見込み違いでした。聴いた瞬間、そしてしばらくは音が良いと感心していましたが、音に慣れると疲れる音に感じてきました。 つまり、高音質という音質は聴いた瞬間はその音のメリハリ感やクリア感が感動を呼びますが、長く聴いていると聴覚の神経が疲れるのだと思います。違和感のある音に聴こえ始めて長い時間は疲れて聴くことが出来ません。

※しかしパナソニックのコンポにも良いものがあります。 多くの機種は分かりませんが SA-PMX90 という機種の音は良いです。 SA-PM710Sd の音も非常に良いです。

「高音質」というのは、意識が無意識に聴こう、聴こうとして聴覚神経が緊張するのではないのでしょうか。その神経の緊張が疲れを呼びやすくなのではないのでしょうか。美しい音とか、クリアな音、迫力のある音などは魅力的と感じる意識が体内にありますが、直ぐに疲れては高音質も意味がありません。

心地よく感じる音が一番良いと思います。

------------------------------------

3月28日 追加

パナソニックのコンポ、この様に考えることも出来るかもと

人それぞれの生活パターンは色々あります。 音楽に自由な時間を多く使える生活もあります。 その反対に仕事や色々な用事に忙しくて、音楽を聴くとしても短い時間しか聴けない場合もあります。

その様な生活パターンにおいて、音楽を聴く時間が制約される場合、短い時間でもよいので音楽を聴きたいと思う時、パナソニックのコンポも良いかもです。

なぜなら、パナソニックのコンポの音はメリハリ感があり、音にパワフル感もあります。 なので聴いた瞬間から満足感を味わえる部分も持っていると思います。 なので短時間しか音楽を聴かれない場合、また、何となく聴いた場合でもその瞬間的なパワフル感とメリハリ感が音楽を聴いたとする満足感を持たせてくれる場合もあります。

その様な考えをすれば、パナソニックのコンポも十分に楽しめるコンポと思う様になりました。

------------------------------------

このページでは紹介していませんが、パイオニアのコンポ=X-smc 01 BT や ケンウッドのコンポ=C-IP313 などは比較的 新しい年代の製品です。

つまり、比較的年代の新しい製品は、高機能や性能が良くなっていて嬉しいのですが、それを言い換えると基板は多層基板になり、基板には部品が多く使われ、コンデンサなども特注品になり、個人が修理をするのにはだんだんと難しくなって来ます。 高機能や性能が良くなるのは嬉しいですが修理はかなり難しくなり修理が不可能なものが増えるのが痛いところです。

------------------------------------

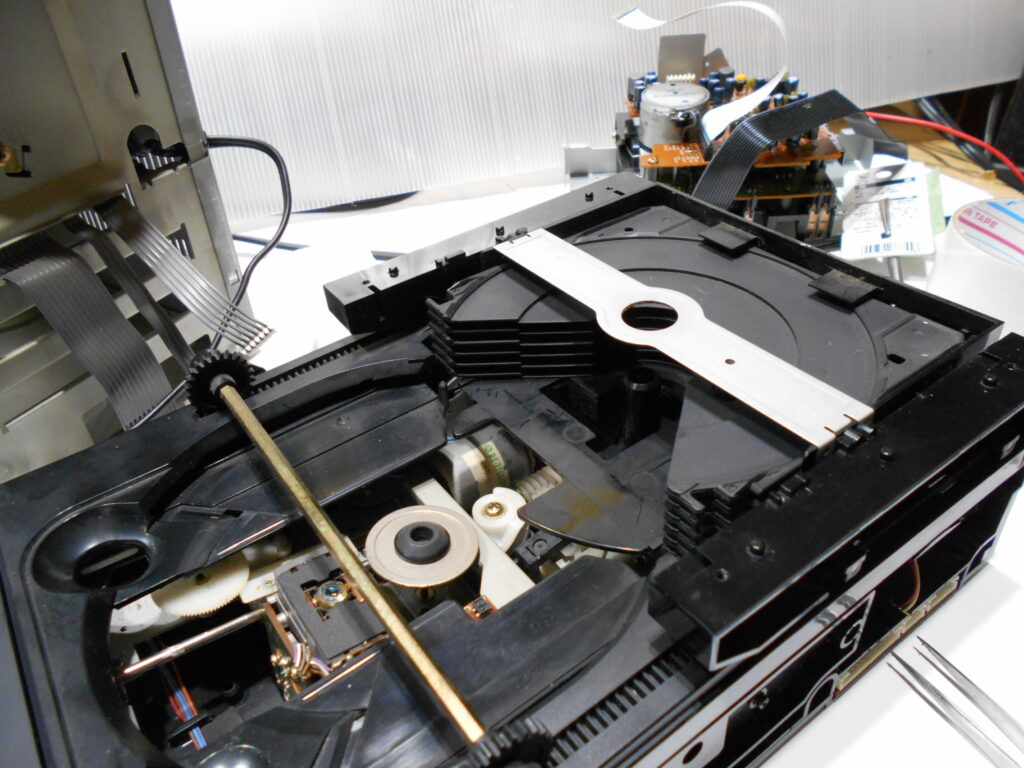

ケンウッドの音が気になり始めて、このコンポの音も気になりました。価格もや買ったのでゲットしました。 このコンポはCDチェンジャー付きです。 ちょっと変わっていて6連奏というタイプです。

6連奏のCDチェンジャーの構造はティアックの6連奏のCDチェンジャーと同じです。 昔、ティアックの、その6連奏のCDチェンジャーを手に入れたけれども修理が面倒になり、修理をしないままに手放した事があります。

リベンジの意味も含めて今回修理にトライと思ったのですが、一台目は半分失敗でした。CDチェンジャーのトレーが前にも後ろにも動かなくなって失敗でした。

しかし、基板は普通タイプで部品も少なかったのでコンデンサは交換をしました。そこで分かったのがケンウッドの音は良くて、好みの音である事に気が付きました。電源コードが本体から直出しなのでコードの製造年を見ると一つが1995年となっていました。

製造年は古いですがコンデンサを交換するとその音の良さに驚きました。音にパナソニックの様なクセが無く、数時間、あるいは半日聴いても疲れないという音でした。 高音質という音は、最初は良いですが長く聴いていると音がクリアでもってメリハリ感があるので聴覚の神経がいつも興奮をし続けるので疲れるのではないのでしょうか。

このコンポに話を戻すと、一台のCDチェンジャー部分は失敗をしたので、二台目のCDチェンジャー部分のゴムベルトを交換して一台目のコンポに移植するのですが、気分が乗って来るのを待って修理をしようと思います。

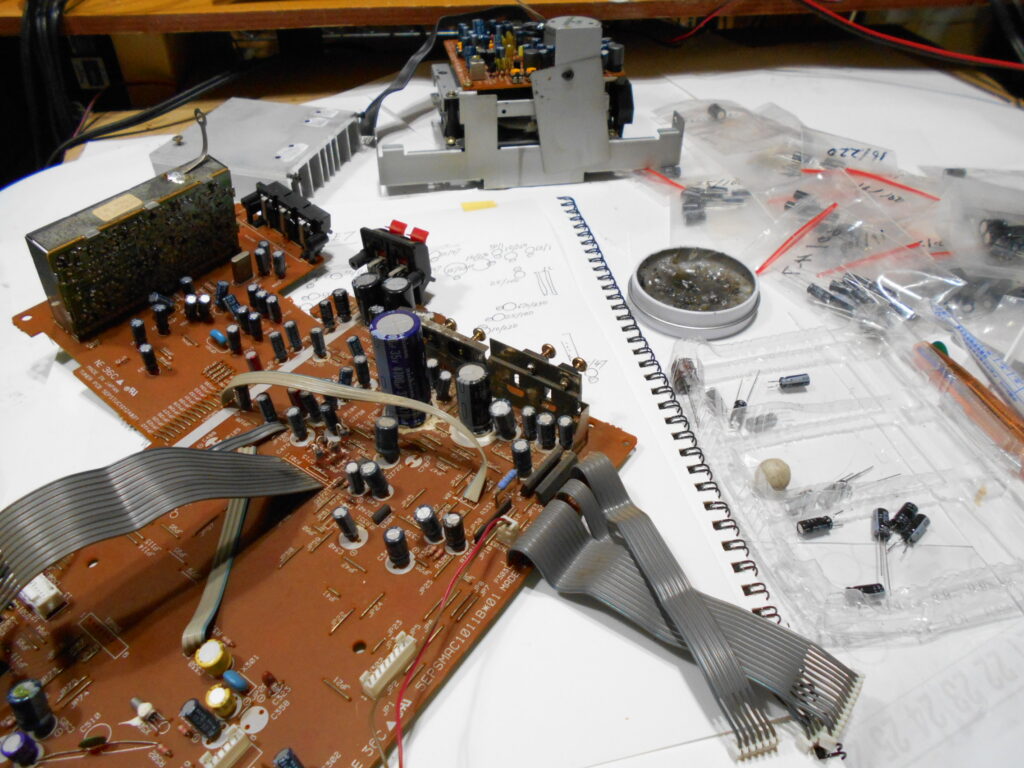

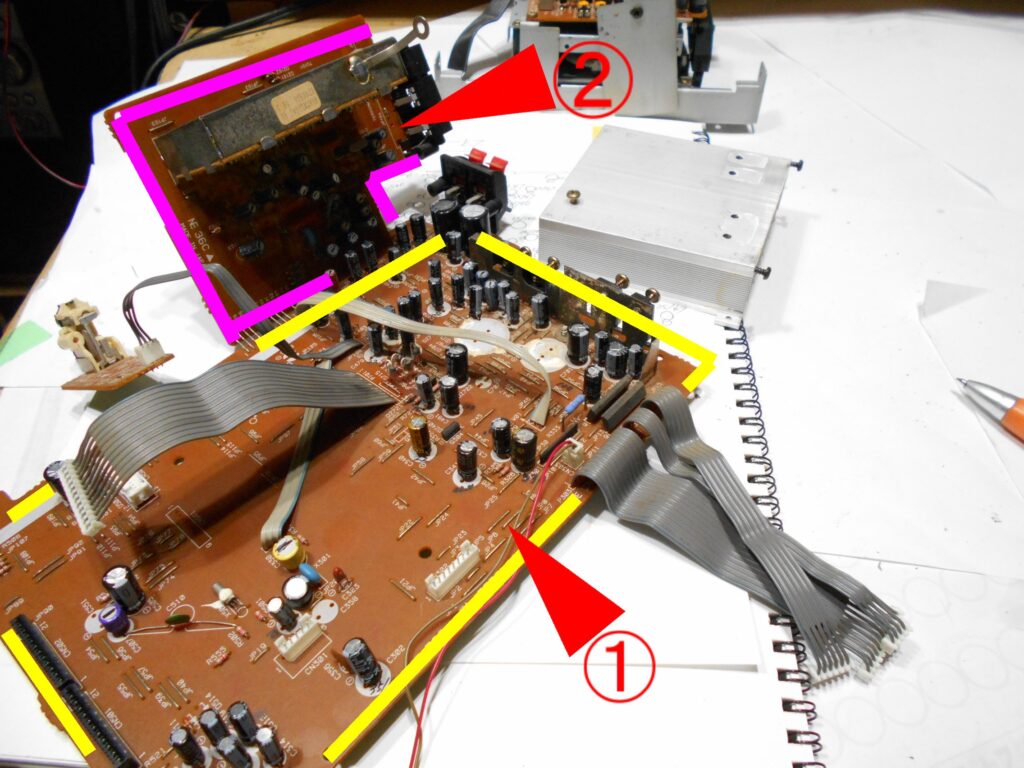

▼最初の一台目のコンデンサ交換の時の写真です。 この時はまだコンデンサは交換していません。交換前の写真です。

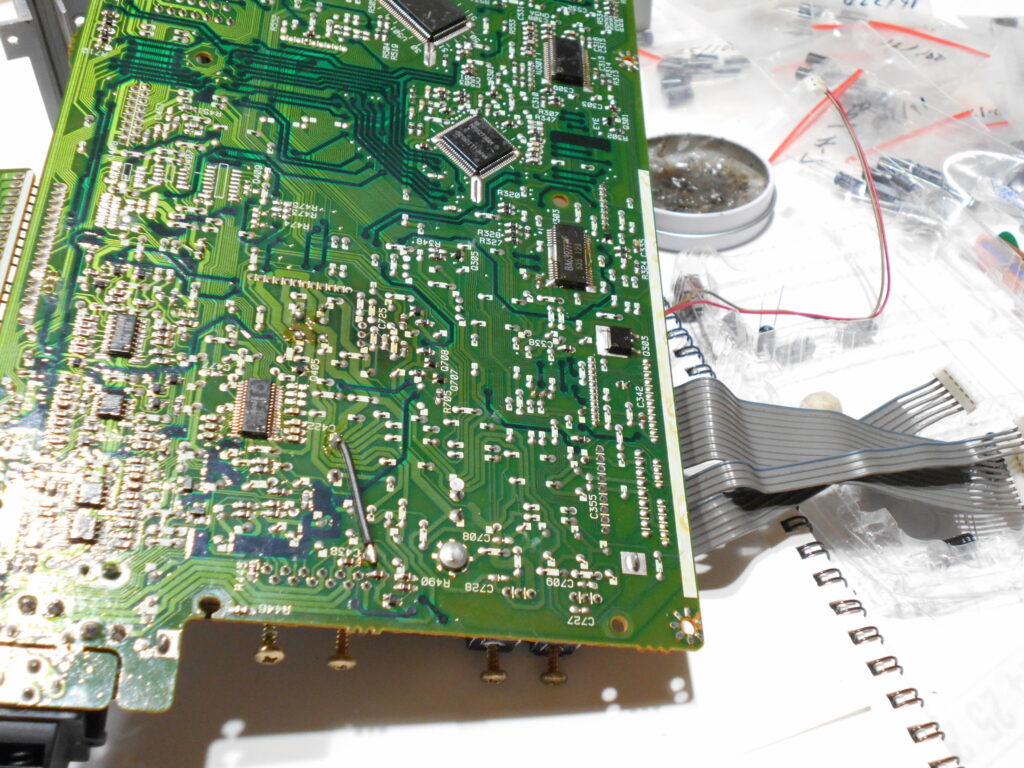

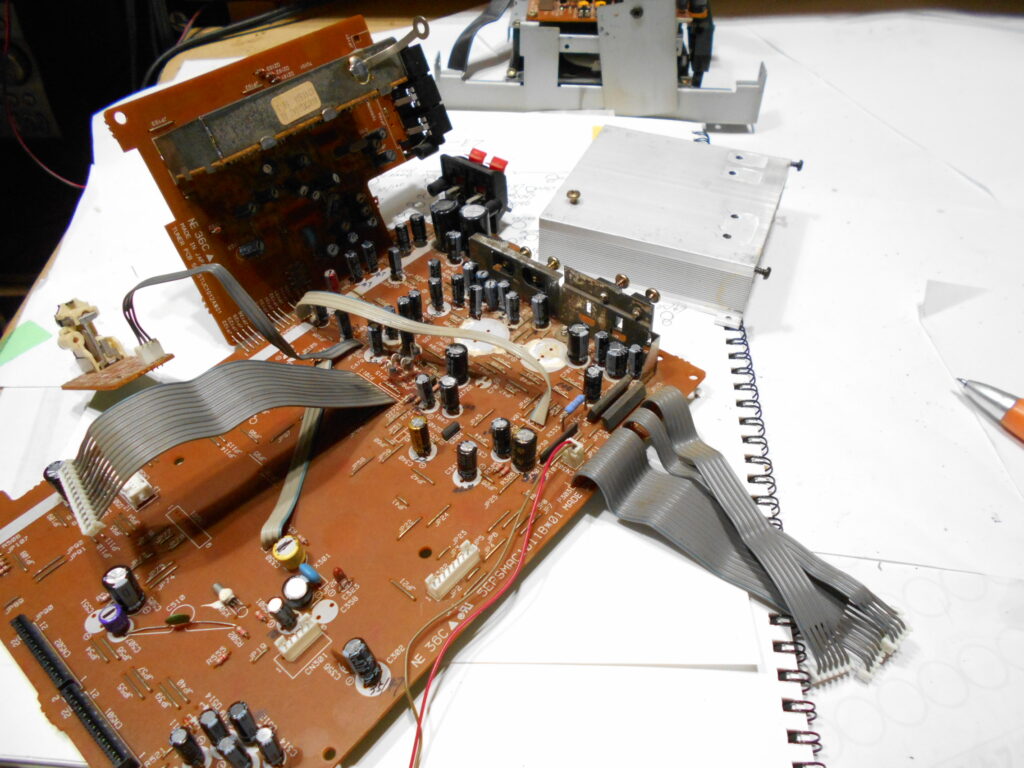

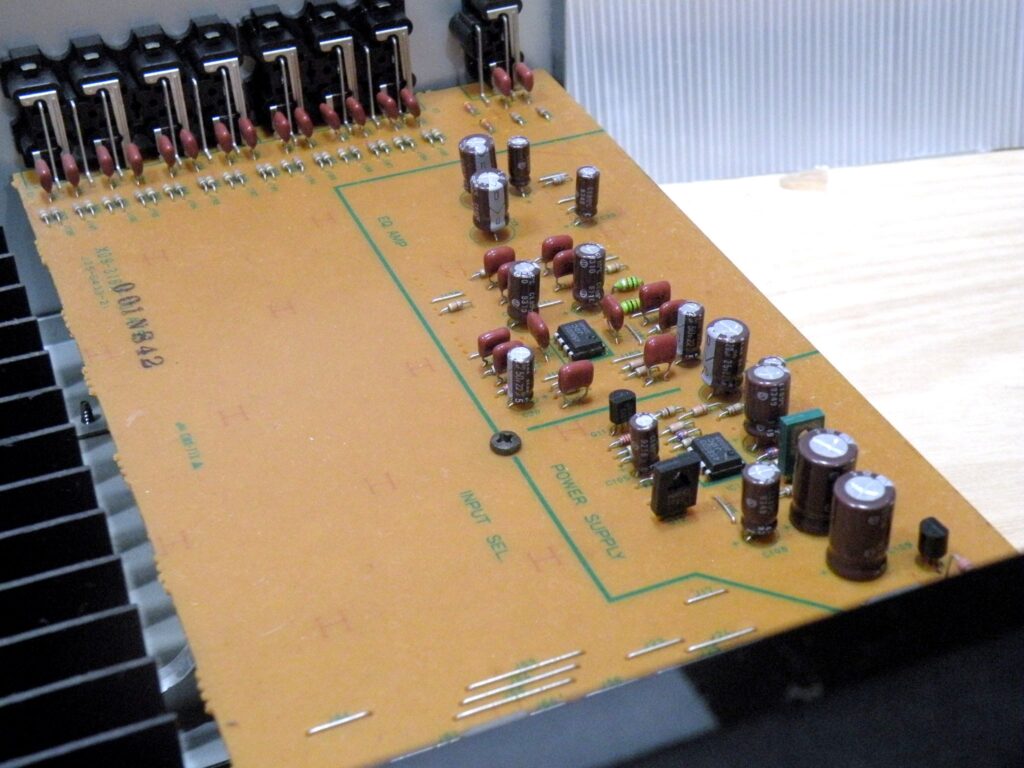

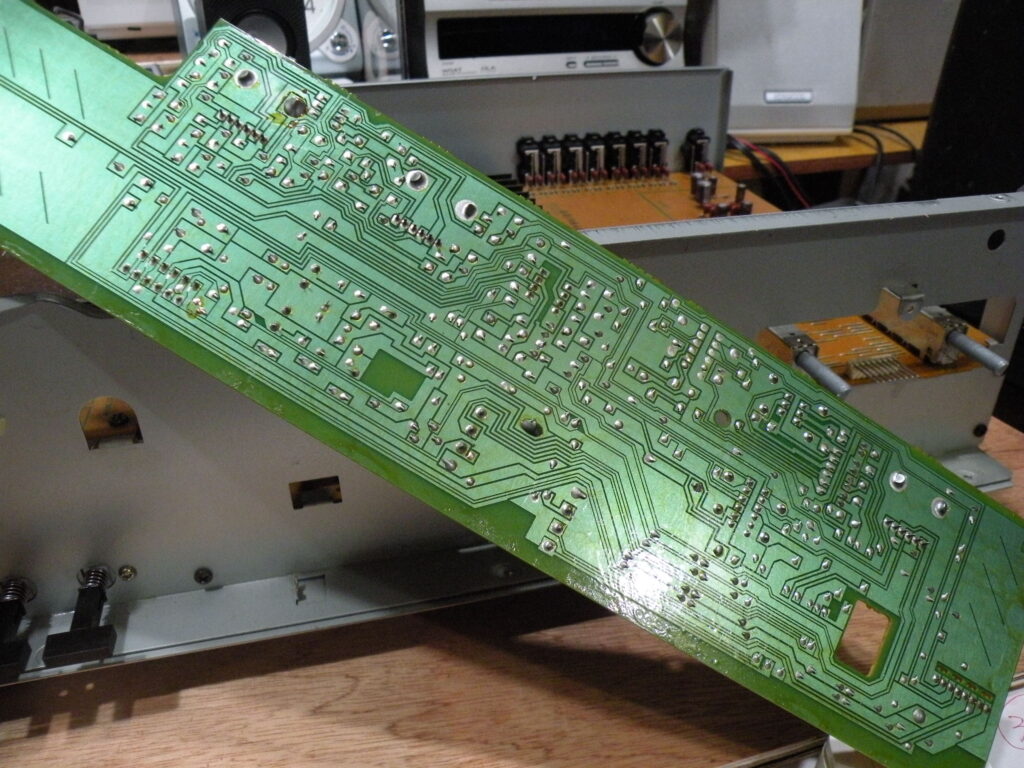

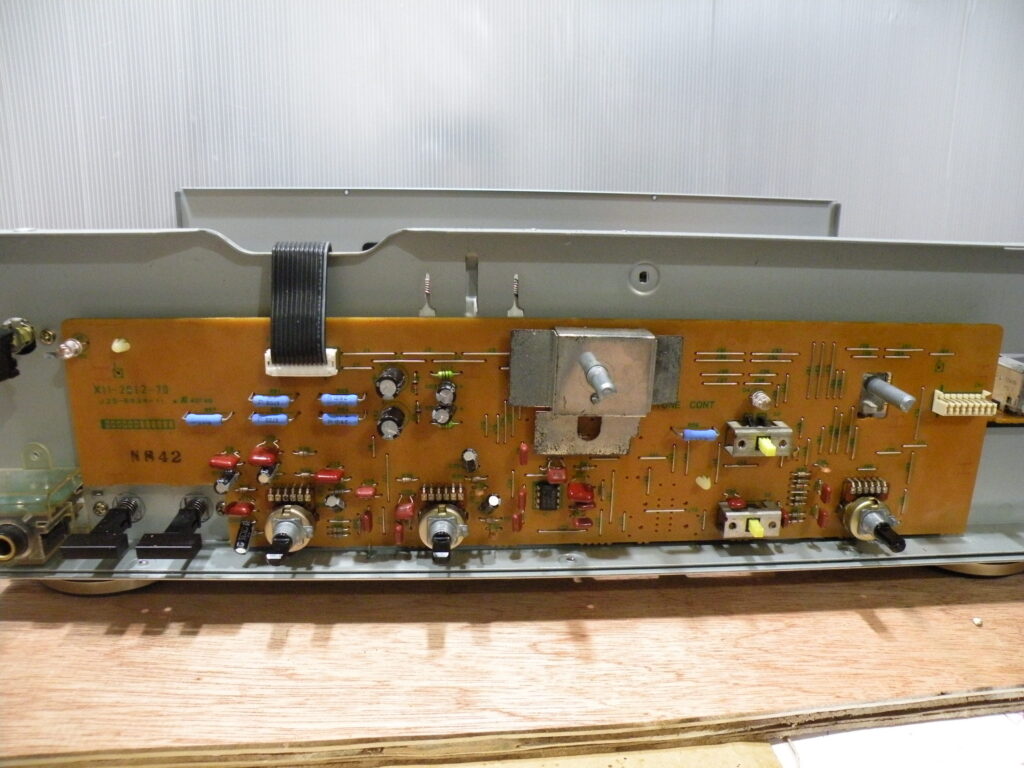

▼基板の表側は特に特徴のない様に見えますが基板の裏側は、ICや 大規模集積回路が多く使われています。 基板の表側と違い、基板の裏側は「ただ者ではない基板」です。

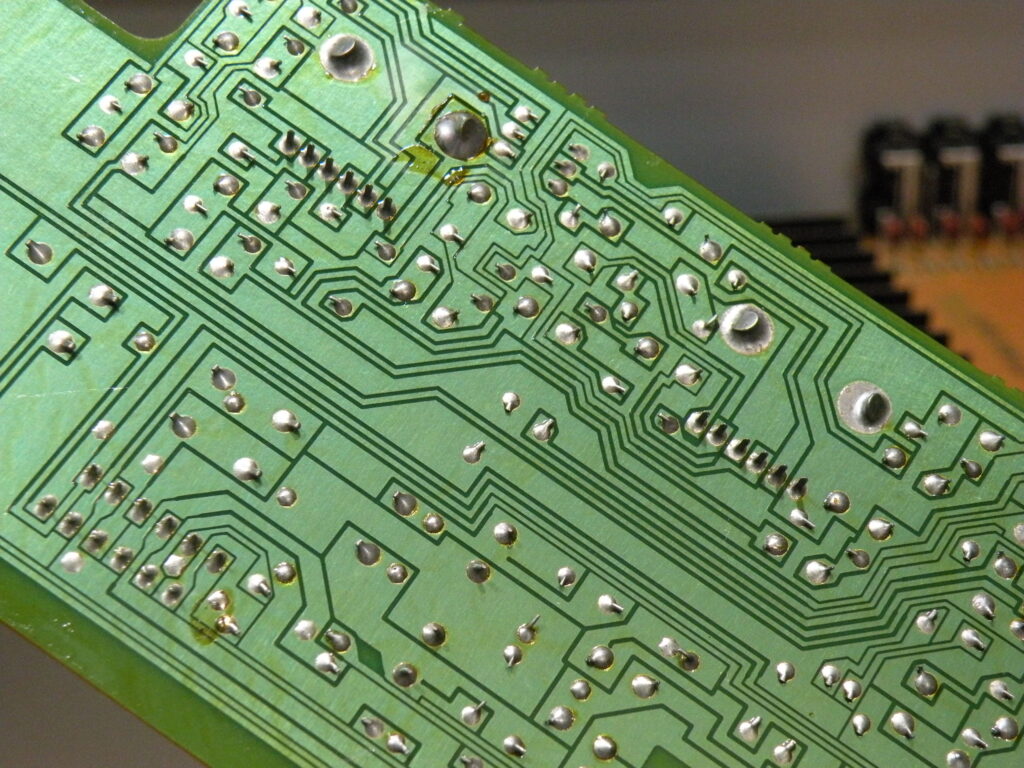

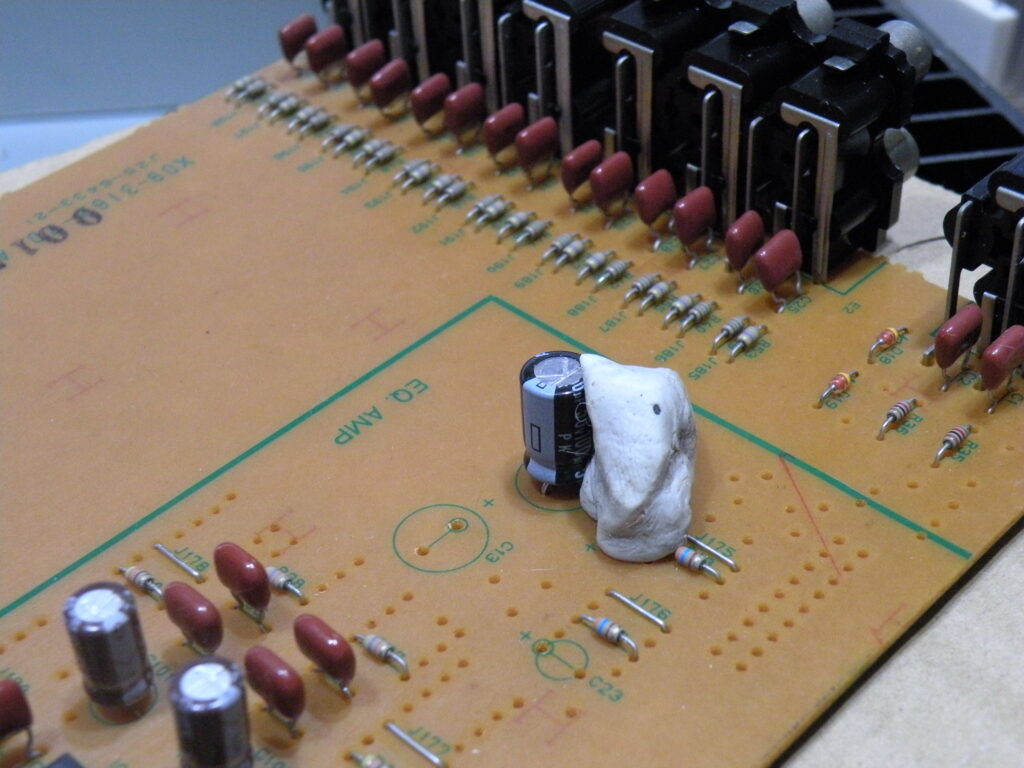

▼ 基板の表側を見ると、簡単な基板に見えたけれども裏側を見ると、銅箔(どうはく)の配線幅も狭く、配線パターンも複雑でした。 ※なのでコンデンサの交換では(※交換していないコンデンサが数本ありますが)全てのコンデンサは基板の表からコンデンサの足を切り、基板の裏側からピンセットと半田ゴテを使っての=コンデンサの外しを行いました。

※▼ この様な複雑な配線パターンでは、普通の抜き方=基板の表側からコンデンサを抜くという方法は使えません。

▼ 黄色の枠で囲んだ基板がメイン基板です。 この基板のコンデンサの抜き方は全て、今見えている基板の表側からコンデンサの足を切ります。 そして基板を裏返して基板の裏側からピンセットと半田ゴテを使い、ハンダ点に残っているコンデンサの足を抜きました。 ※その方法でしか、この基板のコンデンサ交換は出来ませんでした。

※▼ 紫色の②の基板はチューーナー基板です。 この時の作業ではチューーナー基板のコンデンサ交換は必要がないので、交換をしないでそのままにしました

------------------

※ラジカセでもアンプでも、製造年の古いものは基板の銅箔(どうはく)の配線パターンの配線幅や、銅箔配線パターンの厚みも厚く、少し乱暴と思われるコンデンサの抜き方をしても銅箔配線パターンは断線をしませんが、製造年の新しい機器ほど、基板の銅箔(どうはく)の配線パターンの幅は微細化され、銅箔配線パターンの厚みも極度に薄く、少しのミスでもって銅箔配線パターンは断線をします。

※製造年の新しい機器ほど、基板の表側からコンデンサの足を切り、基板を裏返してピンセットと半田ゴテを使いハンダ点に残っているコンデンサの足を抜くという方法を使わなければコンデンサ交換が出来なくなっています。

※なので、製造年の新しい機器のコンデンサ交換には、上の説明のコンデンサの抜き方を覚える必要があります。 最初は手間取るかもですが、手足に刺さったトゲを抜く感じに似ているので簡単です。

------------------

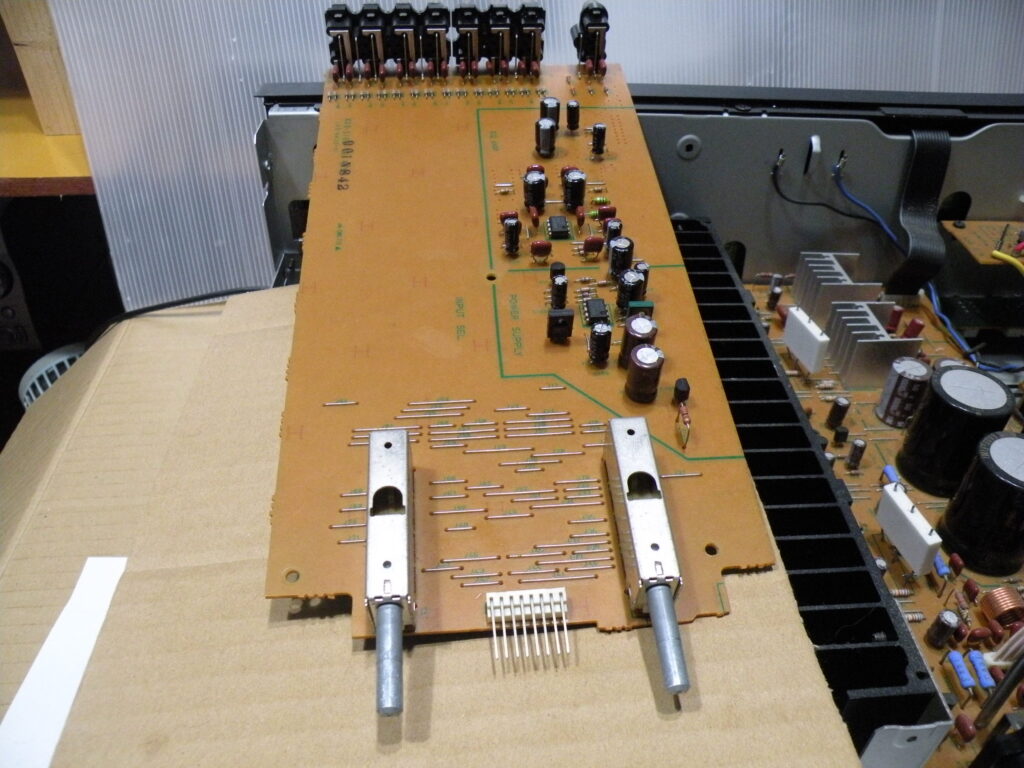

▼コンデンサ交換もそろそろ終わりに近づいた時の写真です。

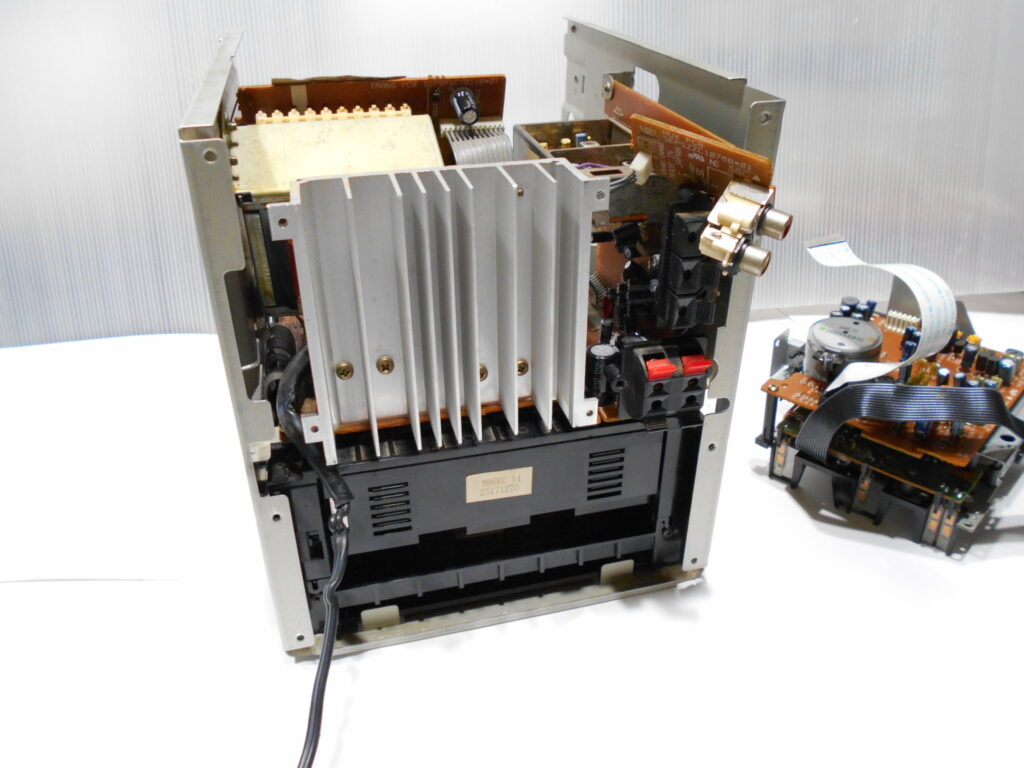

▼組み立ての最終段階です。 カセットデッキ部分のコンデンサは交換をしていませんが、少し整備をしました。メカはかなり高性能のものですがゴムベルトが質の悪いもので、劣化によりゴムが溶けてベトベトになるタイプでした。カセセット部のメカは普通のラジカセよりも数段上のメカになっていました。いずれそのメカについても書きたいと思います。

▼これが6連奏のCDチェンジャーメカです。 なかなか攻略できません。

写真は以上です

▼どちらの機種のスピーカーは箱がプラスチックの安物の作りですが本体の作りは非常に良いものです。 どちらも価格は5万円以上です。 お気に入りになったアンプ=KA-3020(1993年発売開始)が35000なので、このコンポの作りには相当にお金を掛けている感じです。 コンポと言っても音は凄く良いものです。もちろんスピーカーは変えて聴いています。

チューナーの性能も非常に良くて驚きます。仮にCDチェンジャーが攻略できなくてもFMチューナーとして。アンプとして使える性能は十分に持っている機種です。 その事でケンウッドのアンプに興味が進んで行った次第です。

------------------------------------

ジャンク品はリスクもありますが落札価格が安い時もあるのでジャンク品狙いは面白いし楽しいです。

なのでこのケンウッドのアンプもジャンク品でもって安くゲットをしました。届いて調べると音は出ます。 各スイッチのガリはあります。右チャンネルの出力が弱い様でした。

ケンウッドのアンプなので音がすごく気になっていました。 ネットで調べると英国や欧州で人気があって、それで日本で販売される様になったとありましたが、情報は少ないです。

オーディオの足跡を見ても少ない情報でした。次の様に出ています。

KENWOOD KA-3020 ¥35,000(1993年発売)

欧州、特にイギリスで高い評価を受け、その後日本で発売となったプリメインアンプ。

ピュアな増幅を可能にしたピュアシグナル・グランドラインや信号経路にそった内部レイアウトのロジカルフローコンストラクションなどを採用し、上級コンポーネントの設計思想を継承しています。

型式 インテグレーテッドアンプ

定格出力(20Hz~20kHz、両ch動作) 50W+50W(6Ω、THD 0.05%)

45W+45W(8Ω、THD 0.05%)

定格消費電力(電気用品取締法) 115W

最大外形寸法 幅440x高さ138x奥行349mm

重量 7.4キロ

ヨーロッパで高い評価があると説明されていたのでかなり気になっていました。そしてゲットしました。 音を聴くと、なるほど・・と思いました。 日本の製品はどちらかと言うと(製造年が古いもの)の傾向は「低音重視の傾向」に感じています。 中には低音のイメージはお祭りでの大太鼓の音。ドスン、ドスンと響く音の傾向のものもあります。(※ビクターのコンポ= CA-EXS1 は低音が出過ぎて音楽を楽しめないものでした。なのでリモコンをゲットして音質調整をしても低音だけが耳につく音でした。)

個人的に思う=ヨーロッパの文化イメージは、音楽もクラシックを好み、踊りのバレーダンスも楽しみ、オペラもあり、それらに使われる音はドンシャリの音ではなくて、音の帯域のバランスが良い音を楽しむ文化に感じるし、心地よい音がなによりも好きな文化のイメージがヨーロッパにはある様に個人的には感じます。

なので、ヨーロッパでの評価が高いとなればゲットをして音を聴いてみたいと思いました。 まだ全てのコンデンサを交換していないけれども、ヨーロッパなどはこの様な音が好きなのかという雰囲気は分かりました。

音が素直。耳障りな音は出さない。聴いていて心地よい音。長い時間聴いていても疲れない。このアンプの性格をその様に感じました。人が心地よいと感じる帯域を上手に出していると感じました。

------------------------------------

修理の予定はまだ先でしたが、写真を写していると急に、ガリがあるのが気になり始めて、少し接点復活剤を使ってガリを減らそうと考え、少し修理をしました。その写真を少しだけUPをします。

※使われているコンデンサの数が少なくて修理には助かります。

色々なスイッチはフロントパネルの中にあります。そこでフロントパネルを分解することにしました。

▼まず、ツマミ類を外します。 コストダウンを考えているか? 普通は各ボリューム(回転抵抗)の固定にはワッシャーとナットが使われていますが、ワッシャーが無かったです。

▼各ナットを外しました。 (ナットの外しと、元に戻す時、ピンセットを使うと簡単です。先の開きが小さいピンセットでナットを挟み、ピンセットを回せば奥にあるナットも簡単に外せます。 ピンセットの先の開きが広い場合には狭くなる様にビニールテープをピンセットに貼って口の先の開きを小さくするとナットをくわえたままピンセットを回すことが出来ると思います。)

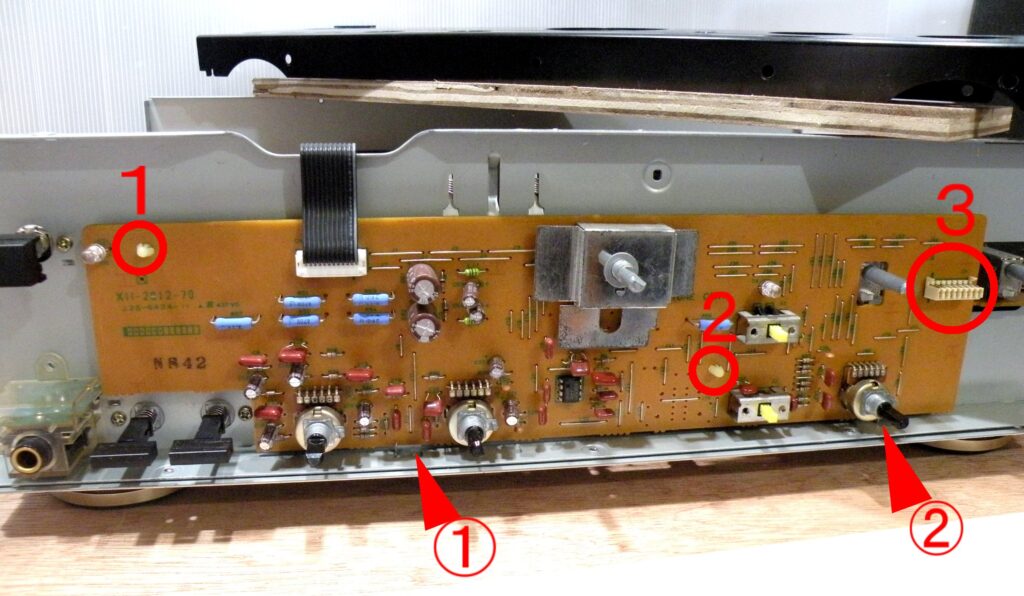

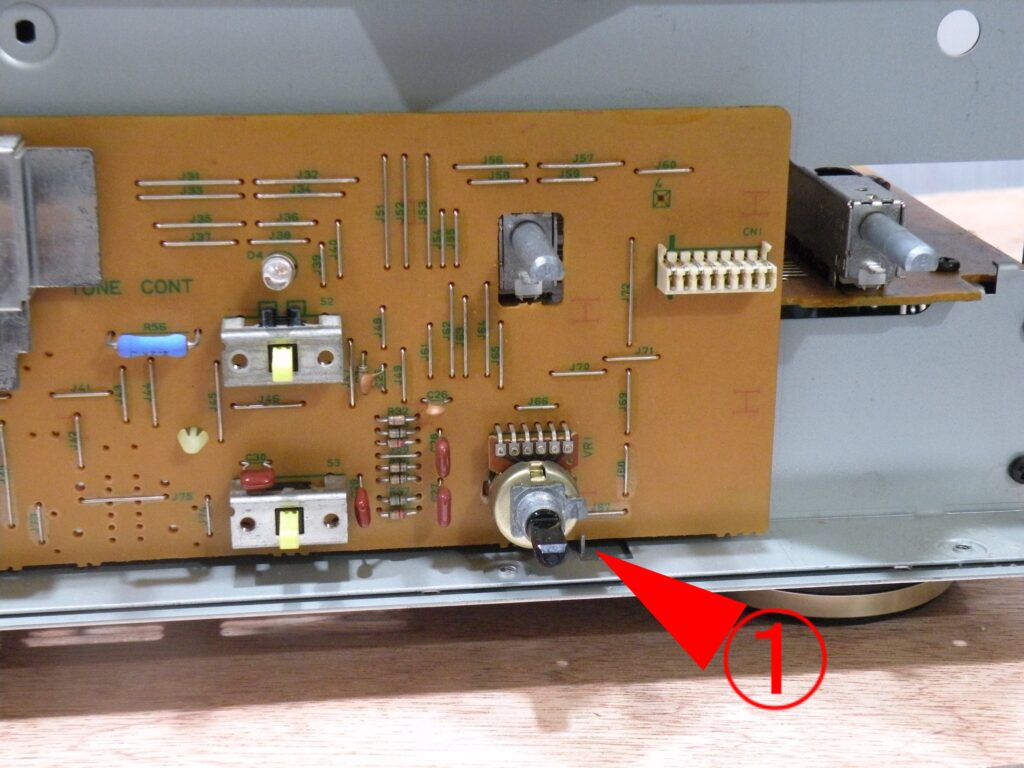

▼古いアンプなどは底に点検口?が あるものがあります。 すべてのコンデンサではないですが、幾らかはこの点検板を外すと交換が出来ます。

①はメイン基板の裏側が見えます。 フロントパネルをはずのは簡単です。フロントパネルの下側にあるネジ=4本(皿ネジ)②を外し、フロントパネルの上側にもある3本の皿ネジを外すとフロントパネルは簡単に本体から外せます。

▲フロントパネルの中を見ると、コンデンサは 10本だけでした。10本だけなら今でも交換できるとして交換を済ませました。

▼コンデンサは10本だけで簡単な作業なので黒い幅広のコードが見えますが、そのコードはソケットから抜かないで作業が出来ます。

▼左側の下にある=スピーカーの切り替えスイッチ、2つ。本体から外して接点復活剤をと思いましたが、左側に見える=ヘットフォンジャックを止めている透明のカバーが外れません。プラスチックなので無理をすると割れるのでスピーカーの切り替えスイッチは本体から外さないで、スイッチの押し込み部分から接点復活剤を吹きかけました。(スピーカーの切り替えスイッチとヘットフォンジャックの基板は一体になっているので、ヘットフォンジャックの透明カバーが外れない限りはスピーカーの切り替えスイッチは本体から外れません。)

▼フロントの基板です。 フロントパネルを外した後は、ビスは使われていなくて、グロメット 2本と 本体の中にある基板と接続をするソケットの 3点でもってこの基板は固定されていました。

▼いずれは詳しく説明をする記事を書きますが、基板は普通の基板でもって、コンデンサは基板の表側から抜けます。 銅箔(どうはく)の配線の厚みと、ハンダ点の広さもあるのでコンデンサの足を切らなくても普通の抜き方でコンデンサが抜けます。

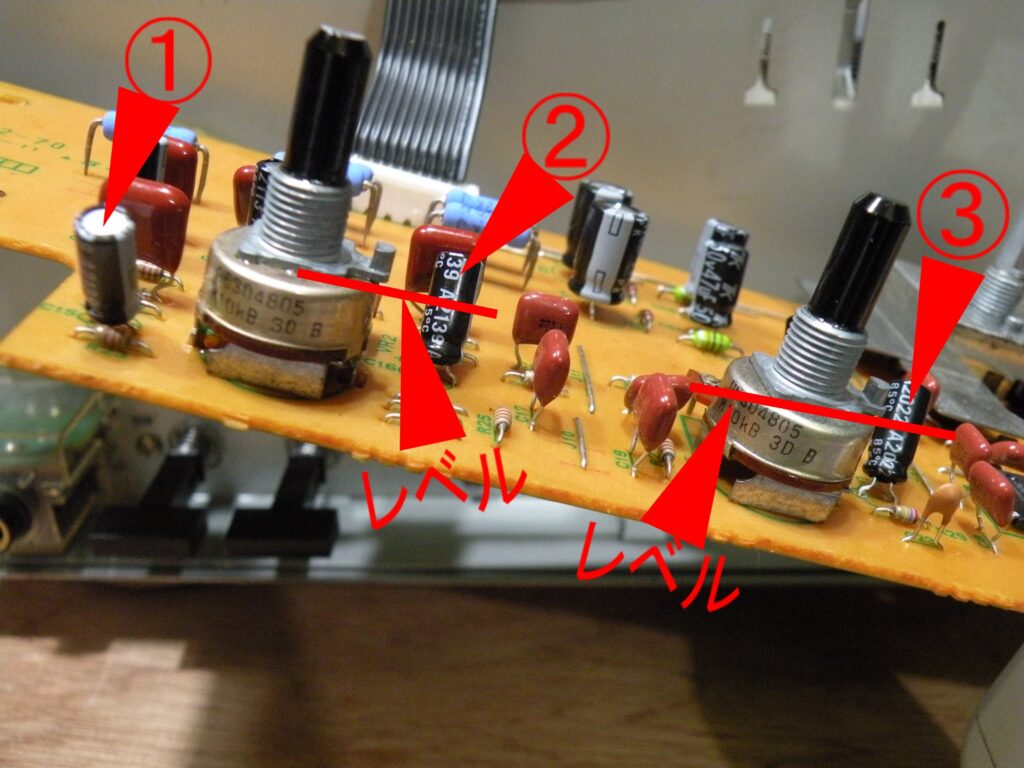

▼ただ、フロントのコンデンサ交換には注意をする点がありました。 後で写真が出ますが、回転抵抗の付け根の部分をレベルの基準面とすると、① ② ③のコンデンサの頭は、そのレベルの基準面(あるいは線)よりも低くする必要があります。低くしないとプロントパネルを取り付けた時、フロントパネルがコンデンサの頭を押して、コンデンサの足が基板裏に押し込まれる形になります。

その様にコンデンサの足が基板裏に押し込まれる状態になると、銅箔(どうはく)の配線は基板から簡単にはがれて断線をします。

▲なのでコンデンサの頭は回転抵抗のレベル線(面かも)より低くします。低くする為にコンデンサを寝かす必要があります。

1993年当時のコンデンサの寸法と、今のコンデンサの寸法が少し違うようです。1993年当時の寸法は今のコンデンサの長さより短いので、コンデンサを寝かせなくて済みましたが、今のコンデンサは長さが少し長いのでコンデンサを少し寝かせないと基板裏の配線が断線をします。(※寝かすコンデンサは、① ② ③ のコンデンサだけです。寝かせないとフロントパネルと干渉をしてフロントパネルがコンデンサの足を基板裏に押し込みます。その押し込みが配線の断線を招きます。)

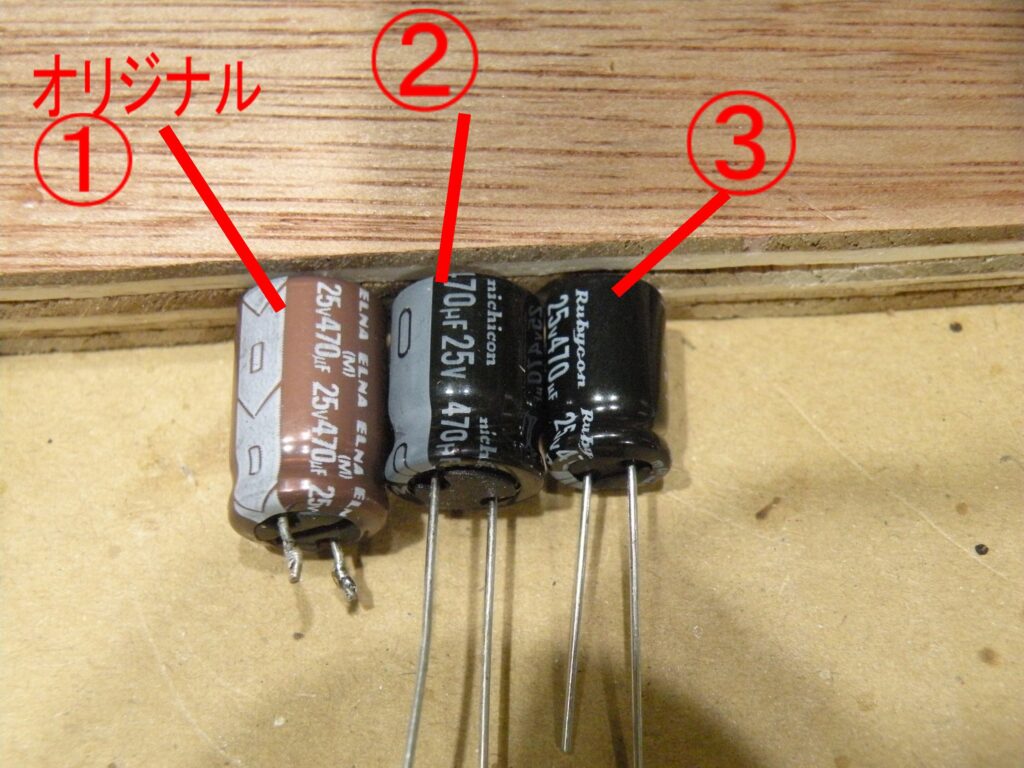

▼①のコンデンサが今まで付いていたオリジナルのもの。 ②が今、販売されているコンデンサ。 長さが微妙に長いです③ 少し長いだけですが、その長さが基板裏の配線の断線を招きます。

▼①が付いてたオリジナルのもの。 ②と ③が今、販売されているもの。 大きさがそれぞれ違います。 コンデンサの性能が良くなったので小型になったとも言えますが、昔は省エネを考えなくてよかったし、低コストもあまり考えなかったと思いますが今は、省エネ、超すコストカット、スペースの問題でもってコンデンサも小型化に向かう必要が出た。などで昔のコンデンサと比較をするとかなり小型になっています。

※モーターなどの大きな電力を扱うのでは?と思える箇所のコンデンサは、スペースが大丈夫ならコンデンサの規格を少し上げて、オリジナルの容積に近づけた大きさにするのも良いかもです。

※今回のフロント基板の大きなコンデンサ=①25/470 を交換するのに、容積を考えると②のものを使いたかったのだけれども 1個しかなかったので、③のものを使いました。 同じ規格=25/470 なので問題はないですが、①の容積と比較をするとかなり容積が少ないので少しは心残りです。 次の機会にもう少し規格を上げて容積の大きさをオリジナル①に近づけるかもです。

------------------------------------

フロントの基板 気をつけるところ

フロントパネルの中にある基板のコンデンサ交換が終わり、フロントパネルを元通りにする組み立ての時、気をつける点があります。

▼ 基盤を固定さす為の「はまり込み溝」が2ヵ所あります。①と②の部分にあります。②の「はまり込み溝」は回転抵抗の後ろ側にあります。

▼ 基盤を元に戻す場合、先に ①と②の「はまり込み溝」に基板の下側をはめ込み、グロメット=(1)と(2)に基板を押し込み、それと並行作業として本本体側にあるピンと(3)のソケットを合わせます。

▼ ① と ②のどちらかでも基板がはまり込み溝の中に入っていない場合には、黒いフロントパネルは手前に浮き出て皿ネジがセット出来ません。 ①と②の溝には要注意です。

※(3)のソケットを本体側のピンと合わす時は、基板の裏側の本体側のピンがソケットの穴に入っているかを確認して、ピンとソケットを合体させます。

▼ ①がフロントの基板にあるソケット=(3)の差し込む穴です。 ②が本体側のピンになります。 ①に ②のピンを差し込みます。

▲ 回転抵抗のすぐ横にある=①の「はまり込み溝」はよく見ないと分かりません。 それほど目立たない場所にあります。

▲ ピンが付いている基板のコンデンサも交換しました。 その交換の様子は後でUPをします。

▼ その時の写真だけを少しUPしておきます。

▼ ついでに、パワートランジスタに近いコンデンサを5本ほど交換をました。

※記事をまとめるのは、後ほどとします。

------------------------------------

今回のコンデンサ交換で気が付いたことがあります

▼普通はコンデンサのマイナスの足が入る穴に=マークが付いていますが、このKA-3020の基板では、プラスの穴にマークが付いていました。さらに間違わない様にプラスの穴には= + の記号が付いていました。

▲ その様にコンデンサの入る穴のマークが逆になっているので注意が必要です

------------------

3月28日 ケンウッドのアンプ KA-3020 のコンデンサ配置図をUPします

▼フロントパネルの中にある基板です。 コンデンサは 10本だけです。

▼メイン基板と もう1枚の基板のコンデンサ配置図です。

▼驚くほどコンデンサが少ない基板です。 なのでコンデンサ交換も楽と思います。

▼ 右側のコンデンサ配置図で✖の付いているコンデンサのマイナス端子の位置を修正します。 黒丸の方向がマイナスの足です。

▼ 左のコンデンサ配置図でもって、赤い丸のコンデンサ①を書き入れるのを忘れていました。 ※この2つののコンデンサは 50/10 です。 被覆は全体が赤いのでハイ・グレードのコンデンサと思います。