コンデンサの交換に使う道具を紹介

ニッパやラジオペンチは量販店でもって造りの良いものを買います。 ピンセット類は100円ショップのものでOKです。

■ニッパの切れ味は紙でも切れるくらいのものが良いです。 さらに刃先の厚みは薄いものが必要です。 理由は基板表側からコンデンサの足を切る必要がある時、基板とコンデンサの間にニッパの刃先を差し入れて、コンデンサの足を切る必要があるからです。

■ピンセットの先が湾曲しているものは鷲口(わし口)との名称が付いていますが、この湾曲した先が非常に便利です。 かならず鷲口のピンセットは1本欲しいところです。

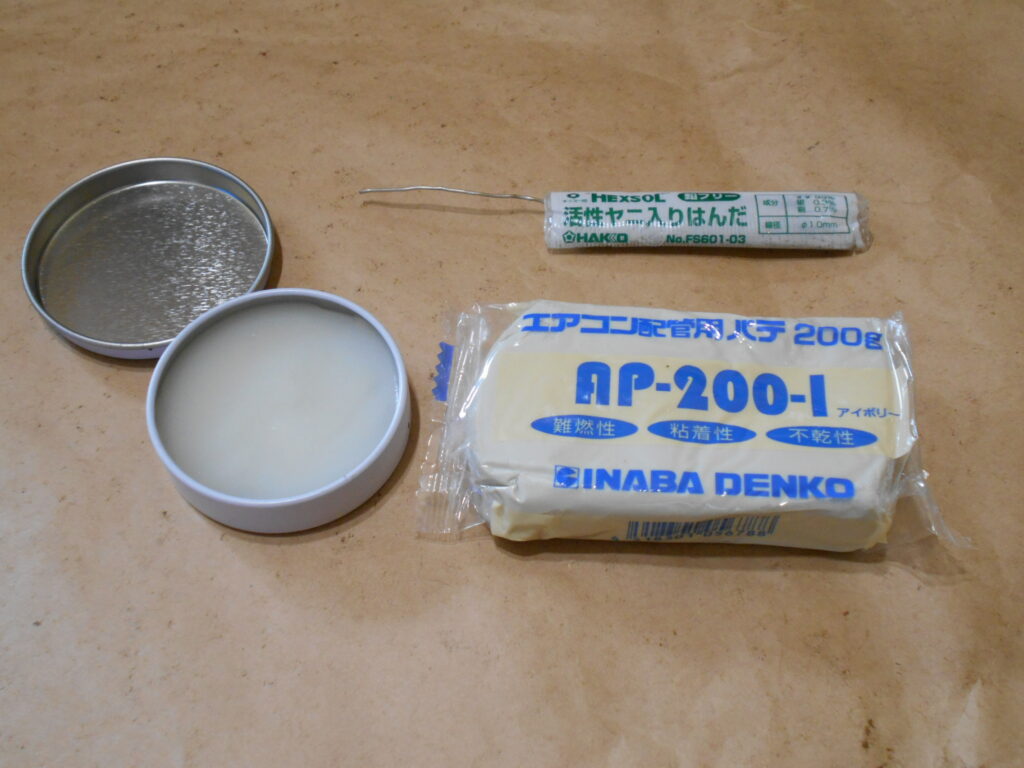

ハンダやペーストは当然に必要です。

■AP-200-1 の物はエアコン工事での、配管のすき間を埋めるパテです。 非常にねばりけがあり、粘着性があるのでハンダ付けをする場合、コンデサをこのパテを使って仮止めをするとハンダ付け作業は両手が使えるので助かります。

■写真の大きさのもので十分です。 量販店のエアコン部材のところにあります。 この大きさでもって価格は100円以下です。

■最初は粘着性が強くてべたべたし過ぎですが汚れてくると丁度よい粘着性になります。 使ううちに粘着性が低くなり使いにくくなった場合には少しほどの新しいパテを混ぜると粘着性がまた良くなり使い易くなります。

■この配管用パテは絶対に必要です。

この下の写真の様に小さく丸めてコンデサに接着して使います

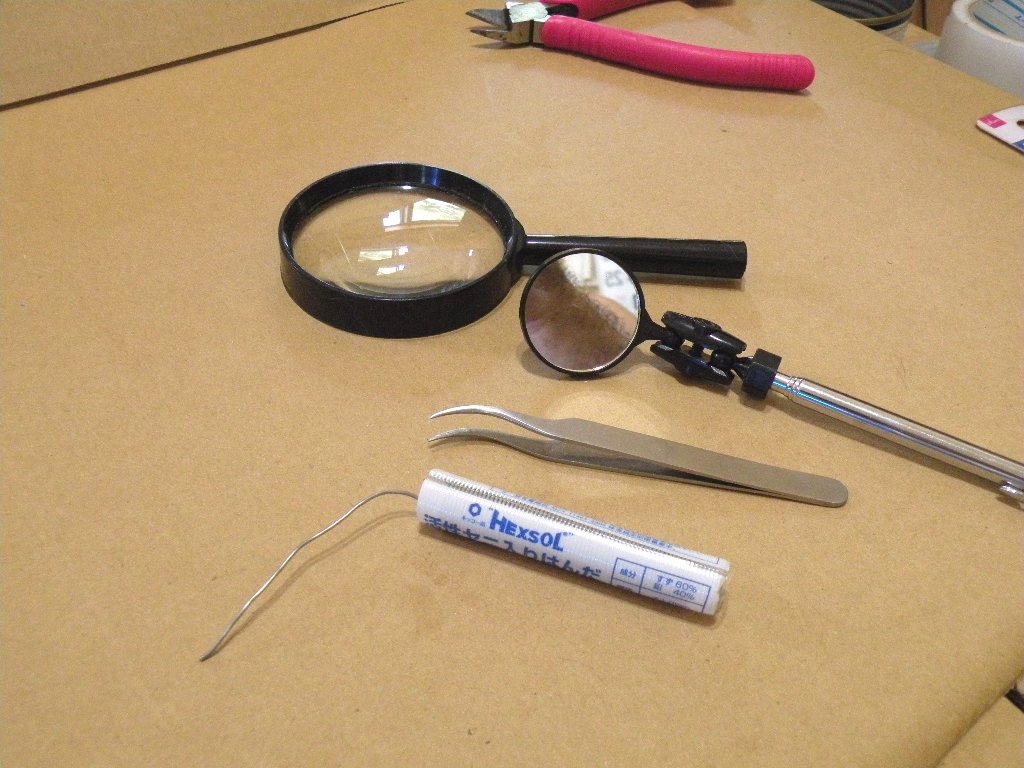

■虫眼鏡、懐中電灯、点検用自在ミラーなども必需品です。 虫眼鏡はコンデンサに印字されている規格の数値を読み取るのに必要です。 小さなコンデンサの印字は当然に細かいので虫眼鏡は絶対に必要です。 基盤にあるコンデンサの数値も見えにくい場合があるので懐中電灯も絶対に必要です。

自在ミラー、最初は使いずらいですが慣れると大丈夫です。 コンデンサが込み入って配置されている場合、文字は反対として映りますがミラーで確認をしてコンデンサの配置図を書く必要があります。

■コンデサの交換作業は細かな作業なので拡大率の高いメガネが必要です。

■また、表面実装というコンデサを交換する場合、半田ごての熱により中の電解液がガスとなって吹き出す場合があるので保護メガネの役目としても使うのでメガネは必需品です。

ドライバーは各種用意します。

■精密ドライバーは100円ショップのものでOKです。 マイナスドライバーは先の広いものと、少し小さなものの2種類くらいを用意。 プラスドライバーは数種類用意します。

■プラスドライバーの先端の大きさは普通、NO.1、 No.2、no.3 などがありますが NO.1、 No.2のものが必要です。 No.2の先端が普通タイプです。 NO.1の先端タイプは先が細くで小ねじ用になります。 小ねじにNo.2のドラバーは使えませんので必ず先端が NO.1タイプのドラバーを用意します。

※余談として、真ん中の赤い柄のドライバーは先端が No.2ですが、もうひとつのプラスドライバー、赤黒の柄のドライバーの軸径よりも細くなっています。 この軸径の細いドライバーが役に立つのがCDレコーダー CD-RW700 と RW800 のCDドライブを本体から外す時に役に立ちます。 軸径の大きいドライバーでは少し苦労をします。

■カッターも必需品です。 下の様に電気コードの被覆をはがして基板の穴の不必要な余分なハンダを吸い取る時に使います。

■使う電気コードの規格は断面積が0.75平方センチ のものと 1.25平方センチの平形コードです。 量販店でもって切り売りと、すでに切ったものが売られています。 次の様になっています。

■両方のタイプのコードを1メートルずつ買えば相当長い期間使えます。

■下の、オモチャの様なドライバーセットはダイソーで偶然に見つけたものです。 買った時は200円でした。 店によっては置いていない場合もあるかもです。

■オモチャに見えまずこのセットの中に、先端が星形のドライバーがあります。 この星形のドライバーは今のところ、次の2機種で役に立ちました。

一つ目はティアックの RW-02というCDレコーダーのケースにビスの頭が星形のビスが使われていました。 このドライバーセットがなければケースが開きませでした。

もう一つの機種はデンオンのCDレコーダー CDR-1000のCDドライブの基板を固定するビスに星形の頭を持つビスが使われていました。 なのでこのドライバーセットがなければドライブの基板を外せませんでした。

■次は半田ごて です。 30W が2本。表面実装というコンデサを基板から外す時には2本同時が必要になります。 40Wもあれば役に立ちます。

■30Wの半田ごてはダイソーのものでOKです。 一年前は300円でしたが今は500円だったような気がします。

■価格の高いものでなくてダイソーのもので大丈夫です。 さらに30Wの先端が細くてシャープなので、細かなポイントのハンダ付けが行えて良いです。 40Wの先端は30Wより太くて細かなポイントを狙いにくいです。 その代わり発熱量が大きいので電源部などの大きなコンデンサを外す時には便利です。

■写真では半田ごての温度調節器が見えますが特に必要はありません。最初の頃はつかっていましたが今は使う場面がありません。 左側に見える手元スイッチはあると便利かもしれません。

■ハンダ選びも大切です。

鉛フリーは環境的には良いものですが鉛が入っていないので溶けにくいように感じます。 溶け方に少し違和感があるハンダかもしれません。

ハンダの径にもサイズがあります。普通使うのは0.8ミリと1.0ミリです。 この2種類があれば便利です。

■説明は無いですがもう一度、道具の写真を載せてみます。

ラジオペンチの大きさは2種類必要です。 大きい方のラジオペンチは手が入らないコンデサを取り外す時に必要です。 小さい方のラジオペンチはコンデンサの足、つまり電極のリード線を曲げるのに絶対に必要です。

■先端に磁石が付いているマグネット棒があると便利です。 ドラバーの先端がマグネットになっているものがありますが、そのドラバーの磁力よりも相当に強いので狭い場所にビスを落とした時には便利です。

■写真を写し忘れましたがマグネットが付いた小皿も便利です。 ダイソーなどて100円であると思います。

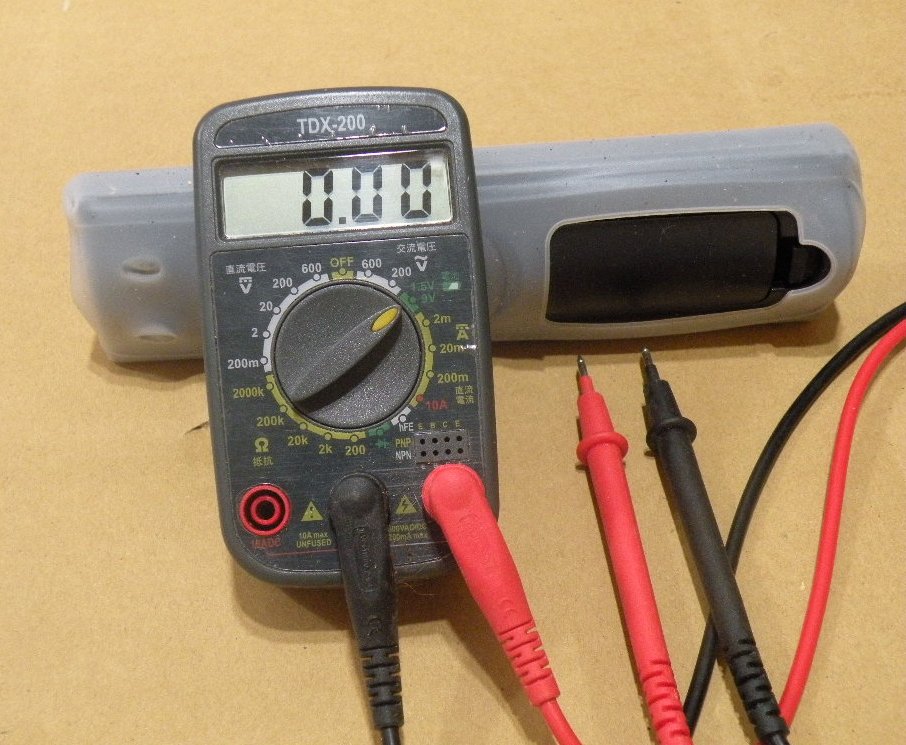

■ 2022年10月23日 追加するする道具を忘れていたので追加をします。 テスターとコンデンサの容量を測る機器です

■ デジタルテスターです

デジタルテスターは使い易いので便利ですが、この機種の直流電圧の測定範囲が1.5ボルトから9ボルトと測定範囲が狭いことに最近は少し不満を感じきました。 直流電圧の測定範囲はもう少し広い方がよいと思います。

人によってはテスターを使う機会が多いかもですが、個人的には利用回数は少ないです。ほととんど無いといってもよいかもしれません。

一度は大変役に立ちました。 ジャンク品でもって電源が入らないというビクターのCDチェンジャー 落札価格は300円 部品取りの為に一台あっても良いかもと落札。 しばらくは放置状態。 ある時、ふと調べました。

トランスまでは100ボルトが来ています。 トランスからの出力も正常に出ています。 なのでさらに調べました。 トランスの出力端子が電源基板に正常にハンダ付けされていない様です。 しかし見た目にはハンダ付けは正常に見えました。

しかし、こんな時に役立つのがテスターです。 見た目にはしっかりハンダ付けされているのにトランスからの出力が電源基板に流れていないのです。 その様な原因がテスターによって分かったので再ハンダ付けをしたところ、CDチェンジャーの電源が入りました。

■ 電源が入らない原因で、こんな事があるのか? と驚くと同時に300円でゲットしているので喜びました。 しかし当然にコンデンサの劣化があり動作が不安定だったのでほとんでのコンデンサを交換したところ最高に良い音を出すようになりました。

■ テスターの次の使い道は、ブログの為の写真を撮る為にデジタルカメラを使っています。 電池は充電式です。 写真を写している途中で電池切れは困るのでテスタでもって電池の電圧を確認して写真を写しています。

テスターには色々な使い方がありますが1台あると助かるかも知れません。

■ 次のテスターはコンデンサの容量を測るテスターです

価格は高いものではありません。 買ったけれども使う機会がほとんど無いという機器です。

このテスターを買った理由は、オンキョーのコンポ FR-N7NXの修理に失敗をしたのが原因で買いました。4000円よりは少し安い価格です。

FR-N7NXの前の2台、N7FXとN9FXは見事に一発ですべてコンデンサが終わり修理が成功をして、復活をした音に感激をしましたが、その成功が次の失敗につながりました。

FR-N7・・・系やN9・・・系にはあるほとんど共通らしいUSBとCDの信号を処理して、コントロールをするデジタル基板を持っています。

CDドライブの上にあるグリーン色の基板です。 FR-N・・NXまではこの基板があります。 次の世代のNFR- ・・・系にはこのグリーン色の基板はありません。

■ この基板のコンデンサです。