- ■マランツのCDチェンジャー CC4003の基板には注意です

- ■基板に印字されているマイナスの穴には印字が無くて、コンデンサのプラスの足を差し込む側にマークが印字されています。

- 他の製品とはコンデンサを差し込む側のマークがまったく逆です。------------------

- しかし、基板に印字されたプラス、 マイナスの極性印字が他の機種、他のメーカーとまるで違います。普通は、マイナスの足を差し込む穴に、白色のマークを印字しますが、このCC4003だけは、プラス側の足に白色の印字をしています。つい、うっかりをすると、プラスの配線にコンデンサのマイナスの足を差し込む危険があります。 極性を逆にして取り付けるとCC4003は壊れます。CC4003の基板だけは、極性の間違いに最大の注意が必要です。

- コンデンサが高くなると、CDクランプと干渉をしてCDが回らなくなります。

- ▼コンデンサ交換は基板を赤矢印のステーに付けたまま行います。

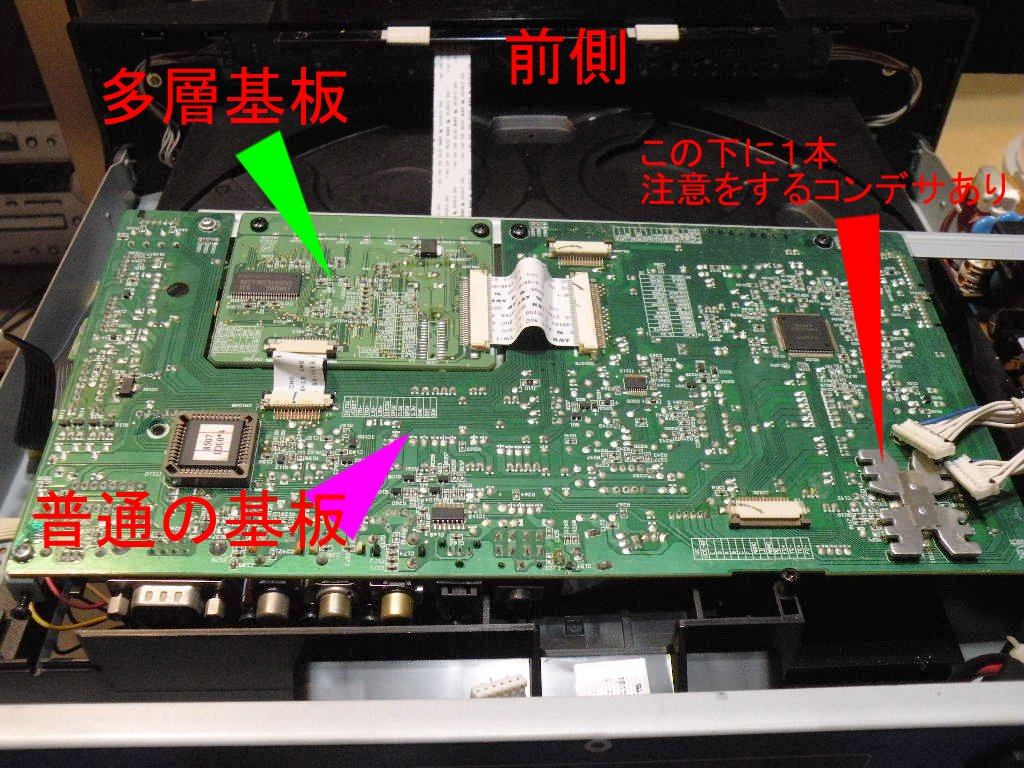

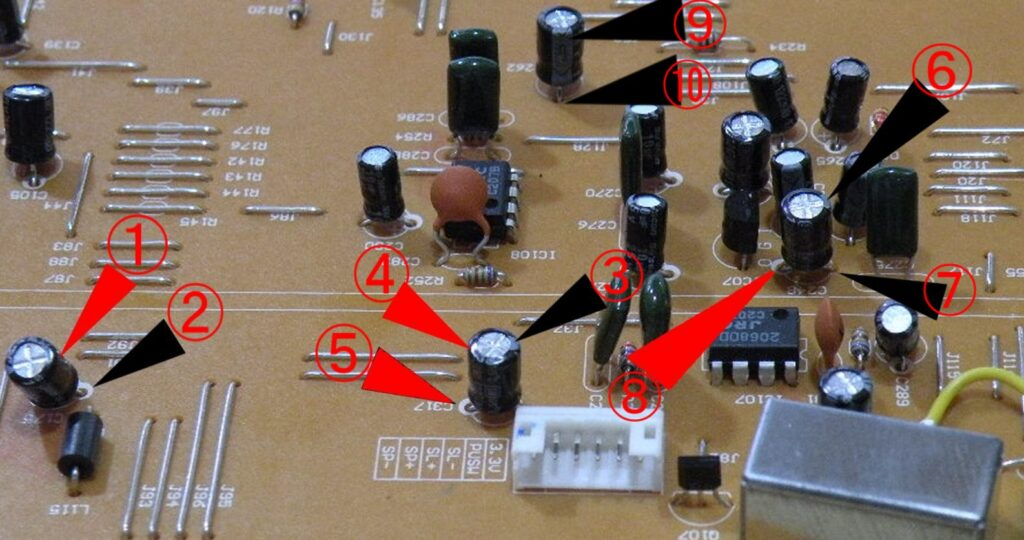

- ▼印字が普通とは違う点を説明する画像です

- ■ なのでマランツのアンプの基板を調べました。 電源が入るとの事で手に入れましたがスタンバイ状態から電源が入らないジャンク品でした。 電源基板やフロントパネル内のコンデンサを少し交換したけれども起動しませんでした。続けての修理が面倒になり、たぶん修理は続行しないと思います。 その様にオークションではリスクもあのます。 ■■そのアンプの基板を調べると、コンデンサのマイナス側の足が入る側に白いマークがありました。 なのでアンプは普通の、マイナス側に白色のマークをしている普通のタイプでした。

- ■なのでCC4003だけ特別なのかもしれません。

- よって、画像の数字、⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ を見ても、コンデンサのマイナス側とは逆のプラス側に白色のマークが付いている事が分かると思います。 コンデンサ交換の時は特に注意が必要です。

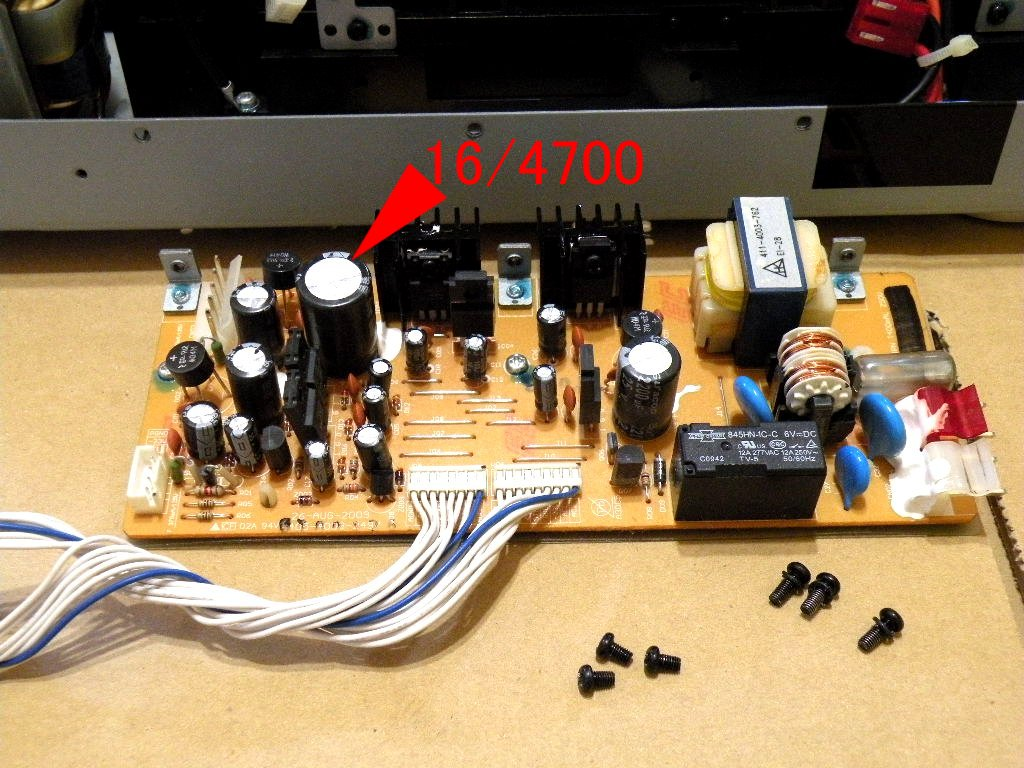

- ▼電源基板の写真です。

- 白いマークはメイン基板と同じです。電源基板でのコンデンサのマイナス側の足が入る側には白いマークはありません。 その代わりプラスの足が入る穴に白色のマークが付いています。

- ▼ 電源基板の裏側です。

- ■表側からコンデンサの足を切るのにも、パターンがあります。

- 表側から切る場合、すべてがプラスとマイナスの足の両方を切るとは限りません。

- 基板裏を見て、プラス、マイナスの足の部分の配線幅が小さい場合には両方の足を切ります。

- もう一つのパターンは、片方の配線幅は小さくて、もう片方の配線幅はしっかりと広く、表側からコンデンサを抜いても大丈夫な場合で、配線幅が小さいのと広い幅が混在している場合の、コンデンサの足の切り方は違います。

- 配線幅の小さい側の足だけを切ります。

- ▼もう一度、電源基板の写真です。

■マランツのCDチェンジャー CC4003の基板には注意です

■基板に印字されているマイナスの穴には印字が無くて、コンデンサのプラスの足を差し込む側にマークが印字されています。

他の製品とはコンデンサを差し込む側のマークがまったく逆です。------------------

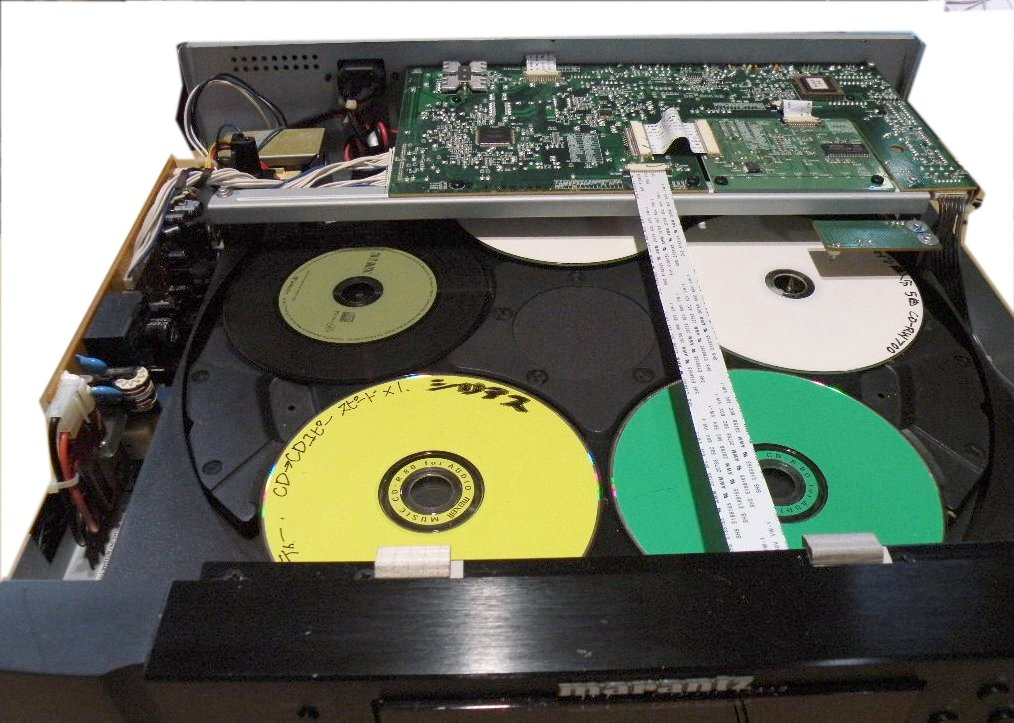

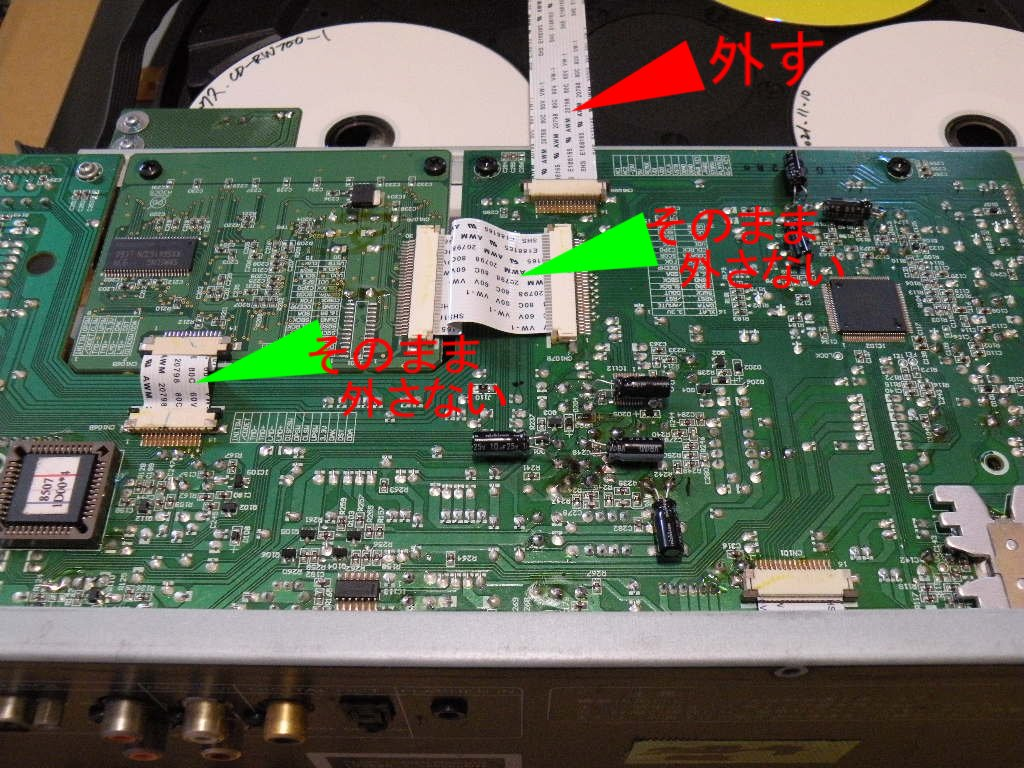

▼ケースを開けるとこの様に見えます。

▼少し拡大をします

チェンジャー・メカは優秀のようです。 なのでゴムベルトさえしっかりしていれば、後のメンテナンスやコンデンサ交換をすれば長く使えそうな予感がします。

しかし、基板に印字されたプラス、 マイナスの極性印字が他の機種、他のメーカーとまるで違います。普通は、マイナスの足を差し込む穴に、白色のマークを印字しますが、このCC4003だけは、プラス側の足に白色の印字をしています。つい、うっかりをすると、プラスの配線にコンデンサのマイナスの足を差し込む危険があります。 極性を逆にして取り付けるとCC4003は壊れます。CC4003の基板だけは、極性の間違いに最大の注意が必要です。

▼基板を本体から少し外しています。

▲ メイン基板の裏側です。 コンデンサを下側にして基板は取り付けられています。 そのお陰で、基板の真ん中のコンデンサは高さを低くして取り付ける事が必要です。

コンデンサが高くなると、CDクランプと干渉をしてCDが回らなくなります。

オリジナルのコンデンサは、マランツの特注品らしくてコンデンサの高さも直径も、市販品のものより小型になっています。 なのでコンデンサ交換の時にはコンデンサの高さを十分に低くして取り付ける必要があります。

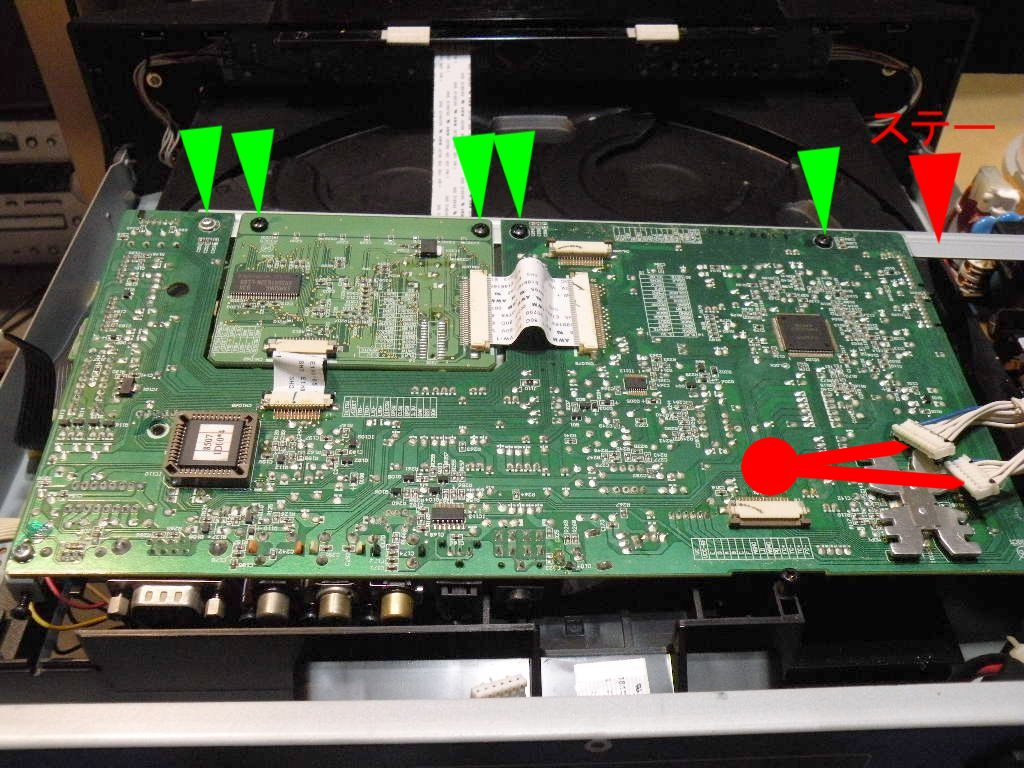

▼コンデンサ交換は基板を赤矢印のステーに付けたまま行います。

なので基板をステーに取り付けているグリーン色で示しているねじは外しません。

赤の線、2本で示しているソケットの大きさは同じなので組み付けの時、間違いをなくす為に外す時にどちらか一方のソケットに合いマークをつけておきます。

▼印字が普通とは違う点を説明する画像です

最初に① と ② に注目です。 ①の矢印先を見ると、コンデンサのマイナス側を示す白の縦線がありません。 なのに下の足部分には、普通はマイナスの穴をしめす白の印字(マーク)が付いています。

※この事によって、CC4003の基板は普通のマークとは違い、コンデンサのマイナスの足を差し込む側には、普通ではあるはずの白いマークが付いていない事を示しています。

▲ 間違いを無くす為にもう少し説明をします。

③を見ると、マイナス側を示す白い線が見えます。 なので④の矢印側はプラスになります。 しかし、そのプラスが側の下を見るとコンデンサの足を差し込む部分には白色のマークが付いています。 その事からして、CC4003のコンデンサ交換では基板にあるコンデンサの足が入る穴は、プラス側の足が入る方に白いマークが付いている事になります。 なので普通の基板とは白いマークが全く逆に付いていることになります。

■ なのでマランツのアンプの基板を調べました。 電源が入るとの事で手に入れましたがスタンバイ状態から電源が入らないジャンク品でした。 電源基板やフロントパネル内のコンデンサを少し交換したけれども起動しませんでした。続けての修理が面倒になり、たぶん修理は続行しないと思います。 その様にオークションではリスクもあのます。 ■■そのアンプの基板を調べると、コンデンサのマイナス側の足が入る側に白いマークがありました。 なのでアンプは普通の、マイナス側に白色のマークをしている普通のタイプでした。

■なのでCC4003だけ特別なのかもしれません。

よって、画像の数字、⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ を見ても、コンデンサのマイナス側とは逆のプラス側に白色のマークが付いている事が分かると思います。 コンデンサ交換の時は特に注意が必要です。

▼電源基板の写真です。

白いマークはメイン基板と同じです。電源基板でのコンデンサのマイナス側の足が入る側には白いマークはありません。 その代わりプラスの足が入る穴に白色のマークが付いています。

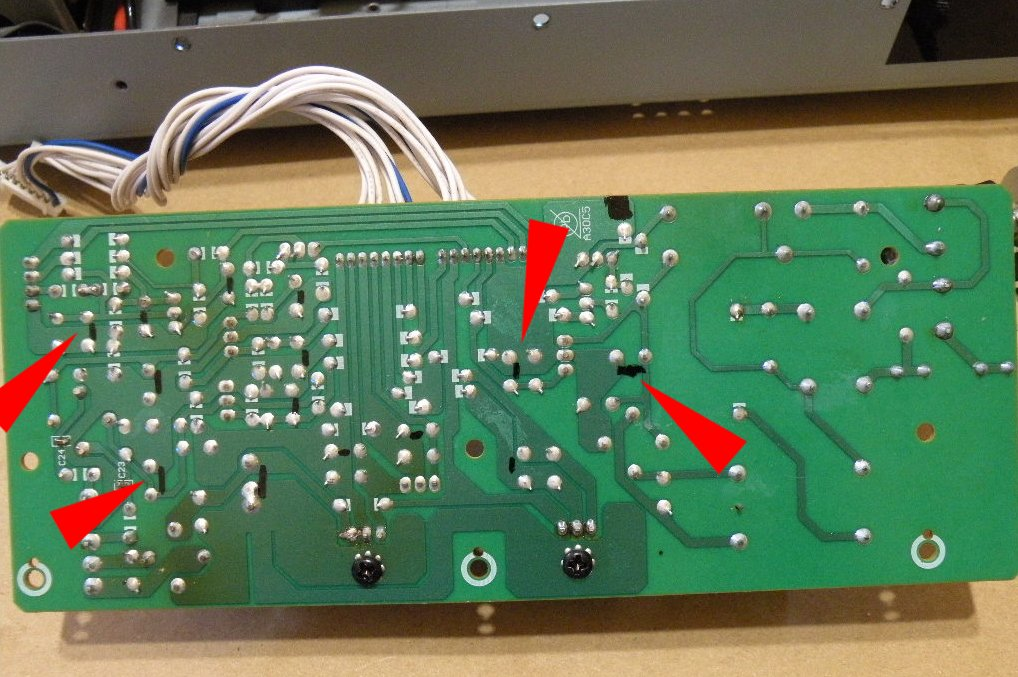

▼ 電源基板の裏側です。

赤矢印が示している箇所=黒色のマジックで印をしている箇所が交換をするコンデサの足の部分です。 銅箔(どうはく)の配線の幅は微妙な幅です。

■ なので表側からコンデンサの足を切り、裏側からピンセットでもって残りの足を抜く方法を取った方が良いです。

■表側からコンデンサの足を切るのにも、パターンがあります。

表側から切る場合、すべてがプラスとマイナスの足の両方を切るとは限りません。

基板裏を見て、プラス、マイナスの足の部分の配線幅が小さい場合には両方の足を切ります。

もう一つのパターンは、片方の配線幅は小さくて、もう片方の配線幅はしっかりと広く、表側からコンデンサを抜いても大丈夫な場合で、配線幅が小さいのと広い幅が混在している場合の、コンデンサの足の切り方は違います。

配線幅の小さい側の足だけを切ります。

もう片方は配線幅が広くてシッカリしているので表側から普通の抜き方でコンデンサを抜きます。 その方が効率が良いです。 切った側の足の残りは裏側からピンセットで抜き、足を切らなかった方は表から普通の抜き方でコンデンサを抜きます。

▼もう一度、電源基板の写真です。

一番大きなコンデンサはマランツの特注品なのかは分からないけれども、市販品のものよりも高さが低いです。 直径が16ミリ 高さが26ミリです。 市販品では良く探さないと高さがクリアできないと思います。

なのですでにコンデンサの交換を終えた2台のものは、この16/4700のコンデンサは交換をしなくてそのまま使っています。

■この大きいコンデンサを市販品のものに変えるとしたら、基板からリード線でもって基板とは別の箇所に設置する必要があります。