- ------------------

- ■2022年12月28日 CD-RW700 修理 のページにおいて大きな間違いを書いていました。

- コンデンサの直列接続において間違った知識でもって接続をした為に、

- デンオンのコンポ用アンプです

- デンオンの3チェンジャーです

- アンプの音は低音が出過ぎて、ボーカルの声が隠れてしまい、個人的にはとても聴けるものではありませんでした

- ------------------

- そこで思いつきました

- ■そこで、今回は反対に電源部の大型コンデンサの容量を下げて、低域を薄くする方向にする計画をしました

- -----------------

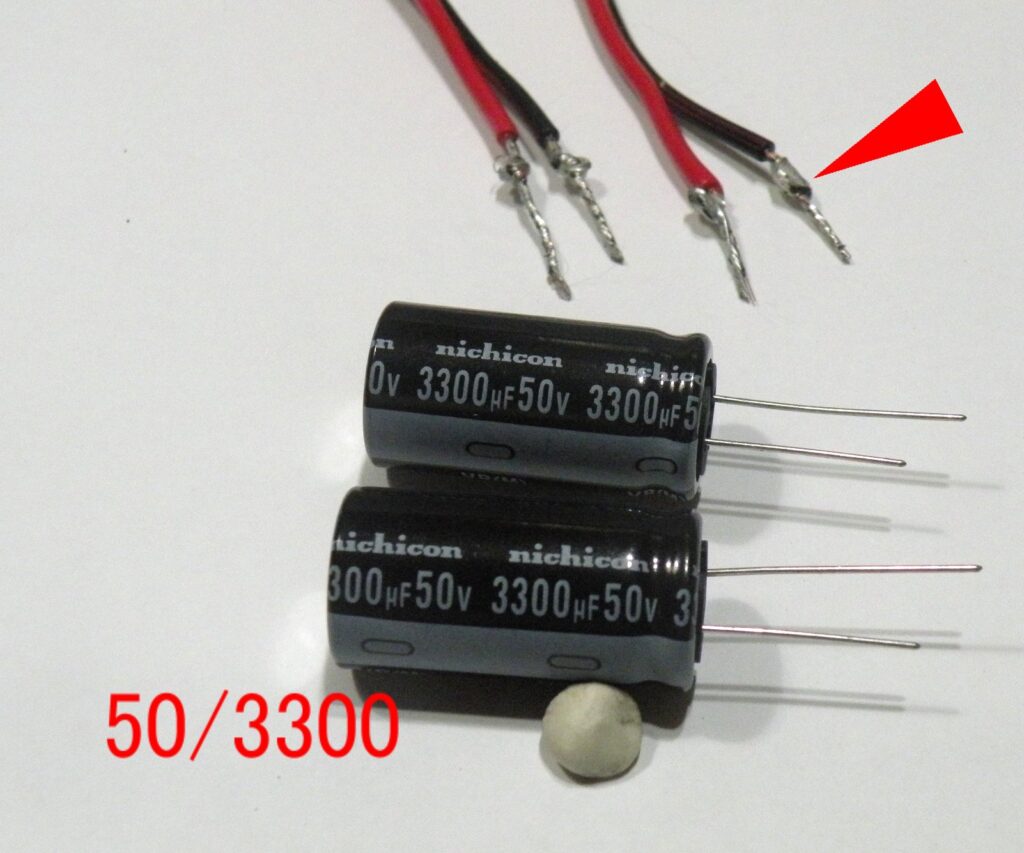

- ■12月30日 記事追加 大型コンデンサの容量を下げるテストの2回目 50/3300μFにしてみました

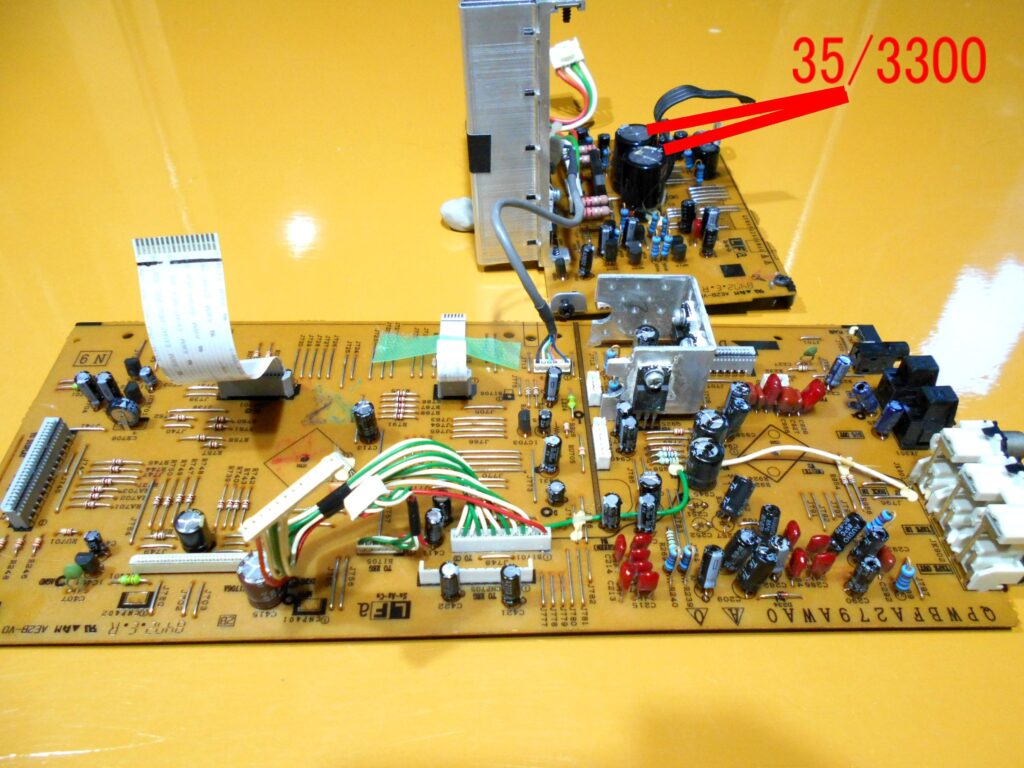

- ▼ ジャンパー線の先端に銅箔(どうはく)の配線が沈み込まない様に玉を作ります。(赤い矢印の部分)

- ▲ 手持ちの中にあったので、50/3300μFにして 容量下げテストの2回目としました。 結果は予想どおりに低域がかなり抑えられてボーカル帯域が耳に入る様になりました。 しかし音量を上げるとコンデンサの容量を下げているので音が少し歪を出す様に感じられました。

- ■年が明けて、50ボルトの4700μFを注文をして次は第3回目の容量下げテストをしたいと思っています。

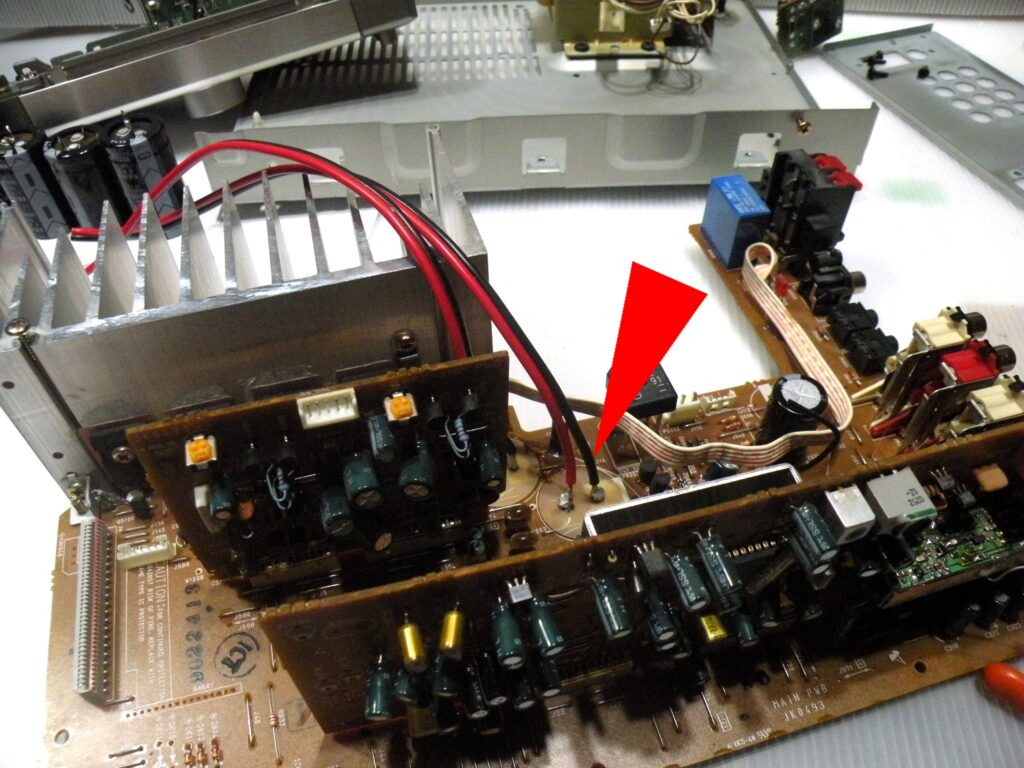

- ▲ 今回の作業は簡単な作業なので、緑色が示している縦基板は外さないで作業をしました。 赤矢印が示す大型コンデンサを外してジャンパー線をつなぐ作業をします。

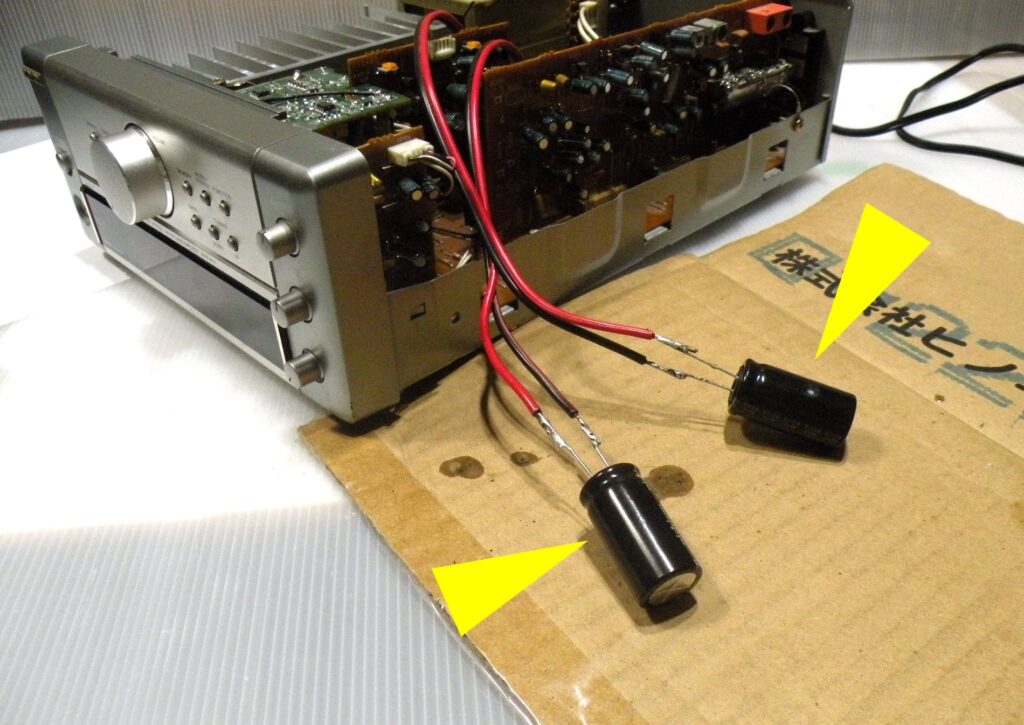

- ▼ この様にコンデンサが有った場所からジャンパー線を出しました。

- ▼ この様にジャンパー線を引き出しました。 この様にするとジャンパー線の先端にコンデンサの容量を色々変えてテストが出来ます。

- ▼今回の2回目のテストでは、50ボルトの3300μFをつないでいます。

- ▲ この様にテストをしました。 音はまだ簡単に聴いただけで詳しい感想はまだありません。 ただ6800マイクロファラッドをつないだ時よりも低域が抑えられてボーカルが聴きやすくなった事は分かりました。 そこでの低域での音の質感はまだよく判断が出来ません。

- ■感じ的には、4700から5000μFの容量にしてみたいと思っています。

- ------------------

- ■12月31日 追加 ボーズのSPにしてのテストです

- 今までは落札価格が高くてゲットできなかったボーズの 121 をやっとゲット出来ました。 シングルコーンのフルレンジスピーカーです。 シングルコーンなのでボーカル再生には良いのではと長く思っていました。

- ボーズの SSS-1MC につなぐつもりですが、その前に今回のデンオンのアンプにつないで、アンプの性格というか コンデンサの容量テストも兼ねてデンオンのアンプにつないでみました。

- ■すると、何という事でしょう。 アンプに何の違和感もなくボーカルの曲を聴きごたえ良く鳴らしました。 今は50/3300マイクロファラッドをつないでいますが、この容量でも違和感の無い再生音になっています。 ひとつにはボーズのSPの良さが手伝っていると思うのですが、デンオンのアンプもなかなかのものです。

- ■アンプのボリューム位置、10時では音的にうるさく感じるので8時、9時が良いですが、その音は最初の 低音が出過ぎて聴けるものではないと思っていたものが、何の違和感も無く、かなりの音の良さを出しています。 これだと、普通に長時間聴いていても疲れない音です。

- ■コンデンサの容量を変えてのテストの途中ですが、今回のテストでもってコンデンサの容量設定にある程度の目途が立ちました。

- ■このデンオンのアンプには 3300~5000マイクロファラッドの範囲が良い感じです。 次のテストでは4700マイクロファラッドを予定していますが、3300+2200でもって5500にしたり、2200+2200でもって4400マイクロファラッドでのテストも予定しています。

- 最初のオリジナルの 50/8200では完全に低域の出過ぎでもってアンプの性能が台無しでしたが、50/6800ではまずまず。それでも低域がまだ出過ぎでしたが、もしかすると今回の50/3300マイクロファラッドが最適なのかもです。

- オンキョーのコンポ FR-N7FXは素晴らしいコンポです。 その音の良さは見事です。 スピーカー出力は大きくないですが、その数値で十分な性能です。 そのオンキョーのアンプ部に使われているのが 35/3300マイクロファラッドです。

- アンプの大きさ比較では、心持 オンキョーのコンポの方が大きいかも知れません。なのに35/3300マイクロファラッドで十分な音的な性能です。

- 個人的な感想では、デンオンのアンプの50/8200(オリジナルの規格)は大き過ぎる容量でもって音が台無しになっていると感じます。 ボーカルが全く聴けたものではなかったです。低域だけが耳に入る感じでした。

- 12月31日 音に関する更なる追加記事

- やはりデンオンのアンプ UDRA-M10でのオリジナルコンデンサ=50/8200は大き過ぎ それでは音を台無しにすると言いたい

- ------------------

- 1400μF下がっただけで、かなり低音が抑えられて聴きやすくなりました

- -----------------

- ▼この部分の内容は間違いです。コンデンサを直列につなぐと容量は増えなくて反対に半減します 2023年02月25日訂正

- ------------------

- (いずれは、説明に矢印付の写真に変えます)

- デンオンの分解手順を説明します

- コンデンサの交換が終わり、フロントパネルを元に戻す時は次の順序で行うと楽です。

- --------------------------------

- ⑤ ▼ もう一枚残っている縦基板の拡大写真です

- ⑥ 次は、ヒートシンクとメイン基板を本体から抜き出す為の準備をします。

- 底の裏側にある4本のネジを外す事によってヒートシンクは本体からフリーになります。(後で矢印付の写真に差し替えます)

- ■ヒートシンクのネジと中側の2本のネジを外すと、基板を保持しているのは2本のグロメットだけです。 なのでそぉ~と、基板とヒートシンクを片手で保持をしながら、※写真では白い点に見えるものがグロメットのツメなのですが(赤い矢印)、その1本のグロメットだけは、底の裏側からその、グロメットのツメをラジオペンチで挟み、ロックを解除してグロメットの保持する機能をフリーにしておき、基板を取り出しやすくしておきます。

- ⑦ 底裏の4本のネジと グロメットを解除すると、そぉ~と横になっている本体を元に戻します。 グロメットは2本あり、1本は説明した様に底裏からロックのツメを解除しますが(赤い矢印)、もう1本は中側で解除します。 そのグロメットのロックをラジオペンチで挟み、ロックを解除すると写真の様にヒートシンクとメイン基板が本体から取り出せます。

- コンデンサを交換する場合、ヒートシンクはメイン基板に付けたまま交換作業をします

- メイン基板のコンデンサ交換をする場合、写真では縦基板が残っていますがその縦基板もメイン基板から外して行います。

- ■オリジナルのコンデンサを外す時、新しい発見をしました。

- 大型のコンデンサを外す場合、ふつうは銅線などで余分なハンダを吸い取らせてコンデンサを外します

- 今回分かったのは、銅線を必ず使う必要がないと分かりました。

- というのも、銅線にハンダを吸い取らせている時にショートをして、大きなショートの音と火花が出ました。

- なので銅線を使う事を止めて、足の部分を交互にゆっくりと抜く方法をとってコンデンサを抜きました。

- ------------------

- 大型コンデンサの交換が終わり、組み立てて電源が入りました。ショートがあるだけにホットしました。

- 後で矢印付の写真に差し替えて、分かり易くします

- ------------------

- 今回のお試し的なテストは良い結果でした。大型コンデンサの容量を替えると低域の音に変化が出ると分かったからです。

- まだ低域が強めに出るのでもう少しコンデンサの容量を下げてみるつもりです。

- 報告は以上です

------------------

■2022年12月28日 CD-RW700 修理 のページにおいて大きな間違いを書いていました。

コンデンサの直列接続において間違った知識でもって接続をした為に、

電源部の容量が大きく減っていました。 詳しくはCD-RW700 修理のページを見て下さい。

人生には勘違いや間違った思い込みが多くあります。今回のコンデンサの接続方法も間違った思い込みが原因でした。しかし幸運なことにデンオンのアンプによって、その間違いが分かりました。 間違いに気がついてホットしました。

★-----------------

デンオンのコンポ用アンプです

型番はUDRA-M10 下の3チェンジャーとペアになるアンプです

デンオンの3チェンジャーです

型番は、上がUDCM-M10e 下がUDCM-M7です

それぞれの修理と一部修理を行い、音が大変気に入ったので上のペアになるアンプを手に入れました。

アンプの音は低音が出過ぎて、ボーカルの声が隠れてしまい、個人的にはとても聴けるものではありませんでした

------------------

そこで思いつきました

電源部の大型コンデンサを大きくすると低域が厚くなると。

■そこで、今回は反対に電源部の大型コンデンサの容量を下げて、低域を薄くする方向にする計画をしました

■ある程度、成功しました。いずれまだ容量を小さくする予定です

大型コンデンサの容量を下げた事によって低域が耳障りにならなくなりました

-----------------

■12月30日 記事追加 大型コンデンサの容量を下げるテストの2回目 50/3300μFにしてみました

▼ ジャンパー線の先端に銅箔(どうはく)の配線が沈み込まない様に玉を作ります。(赤い矢印の部分)

▲ 手持ちの中にあったので、50/3300μFにして 容量下げテストの2回目としました。 結果は予想どおりに低域がかなり抑えられてボーカル帯域が耳に入る様になりました。 しかし音量を上げるとコンデンサの容量を下げているので音が少し歪を出す様に感じられました。

■年が明けて、50ボルトの4700μFを注文をして次は第3回目の容量下げテストをしたいと思っています。

▲ 今回の作業は簡単な作業なので、緑色が示している縦基板は外さないで作業をしました。 赤矢印が示す大型コンデンサを外してジャンパー線をつなぐ作業をします。

▼ この様にコンデンサが有った場所からジャンパー線を出しました。

▼ この様にジャンパー線を引き出しました。 この様にするとジャンパー線の先端にコンデンサの容量を色々変えてテストが出来ます。

▼今回の2回目のテストでは、50ボルトの3300μFをつないでいます。

▲ この様にテストをしました。 音はまだ簡単に聴いただけで詳しい感想はまだありません。 ただ6800マイクロファラッドをつないだ時よりも低域が抑えられてボーカルが聴きやすくなった事は分かりました。 そこでの低域での音の質感はまだよく判断が出来ません。

■感じ的には、4700から5000μFの容量にしてみたいと思っています。

しかしコンデンサの手持ちが無いので年が明けて、注文が出来る様になったら3回目のテストを予定しています。 またそのテストを報告したいと思います。

------------------

■12月31日 追加 ボーズのSPにしてのテストです

今までは落札価格が高くてゲットできなかったボーズの 121 をやっとゲット出来ました。 シングルコーンのフルレンジスピーカーです。 シングルコーンなのでボーカル再生には良いのではと長く思っていました。

ボーズの SSS-1MC につなぐつもりですが、その前に今回のデンオンのアンプにつないで、アンプの性格というか コンデンサの容量テストも兼ねてデンオンのアンプにつないでみました。

■すると、何という事でしょう。 アンプに何の違和感もなくボーカルの曲を聴きごたえ良く鳴らしました。 今は50/3300マイクロファラッドをつないでいますが、この容量でも違和感の無い再生音になっています。 ひとつにはボーズのSPの良さが手伝っていると思うのですが、デンオンのアンプもなかなかのものです。

■アンプのボリューム位置、10時では音的にうるさく感じるので8時、9時が良いですが、その音は最初の 低音が出過ぎて聴けるものではないと思っていたものが、何の違和感も無く、かなりの音の良さを出しています。 これだと、普通に長時間聴いていても疲れない音です。

■コンデンサの容量を変えてのテストの途中ですが、今回のテストでもってコンデンサの容量設定にある程度の目途が立ちました。

■このデンオンのアンプには 3300~5000マイクロファラッドの範囲が良い感じです。 次のテストでは4700マイクロファラッドを予定していますが、3300+2200でもって5500にしたり、2200+2200でもって4400マイクロファラッドでのテストも予定しています。

最初のオリジナルの 50/8200では完全に低域の出過ぎでもってアンプの性能が台無しでしたが、50/6800ではまずまず。それでも低域がまだ出過ぎでしたが、もしかすると今回の50/3300マイクロファラッドが最適なのかもです。

オンキョーのコンポ FR-N7FXは素晴らしいコンポです。 その音の良さは見事です。 スピーカー出力は大きくないですが、その数値で十分な性能です。 そのオンキョーのアンプ部に使われているのが 35/3300マイクロファラッドです。

アンプの大きさ比較では、心持 オンキョーのコンポの方が大きいかも知れません。なのに35/3300マイクロファラッドで十分な音的な性能です。

個人的な感想では、デンオンのアンプの50/8200(オリジナルの規格)は大き過ぎる容量でもって音が台無しになっていると感じます。 ボーカルが全く聴けたものではなかったです。低域だけが耳に入る感じでした。

デンオンのアンプでは、大型コンデンサの容量的な数値は、3300マイクロファラッド~5000マイクロファラッドぐらいが最適の数値なのではないでしょうか。

年が変わると第3回目のテストをほしたいと思います。

12月31日 音に関する更なる追加記事

ボーズのSP 121 が良いのか? それともデンオンの性能が良いのか? 人と言うのは、どちらかに決めたい性格があるものなのか? 白か黒か? 右か左か? しかしそれでは本質が求められない場合もある。 今回のテスト結果 50/3300マイクロファラッドでの音の良さは、今聴いているスムースジャズでの女性ボーカルを聴き続ければ、続けるほどに感激するほどの聴きごたえを感じてきました。 つまり、ボーズのスピーカーも良いし、デンオンのアンプもいい。 その2つの性能の良いところのハーモニーが聴いている音の良さを作っていると感じさせて来ました。

やはりデンオンのアンプ UDRA-M10でのオリジナルコンデンサ=50/8200は大き過ぎ それでは音を台無しにすると言いたい

------------------

▼▼追加の記事を入れる前の本文の流れです。

■大型コンデンサの容量を下げたので、スピーカーへの出力は低くなると思いますが、音楽は音が大きければ良いというものでもありません。

■心地よく聴こえる音量が一番大切と思います。 その意味で、大型のコンデンサの容量を少しくらい下げても問題は無いと思いました。

大型コンデンサのオリジナルは、エレナのコンデンサでもって、50ボルト耐圧の8200マイクロファラッドです。

その容量から下げました。 修理中のボーズのアンプ SSS-1MCから大型コンデンサを一時、借りました。 そこで耐圧が50ボルトで容量が6800マイクロファラッドにしました。 1400マイクロファラッドほど下がった事になります。

1400μF下がっただけで、かなり低音が抑えられて聴きやすくなりました

-----------------

▼この部分の内容は間違いです。コンデンサを直列につなぐと容量は増えなくて反対に半減します 2023年02月25日訂正

■交換した後の音を聴くと、もう少し下げたい感じです。 4700マイクロファラッドくらいに。 それか、2本を直列にして、3300 + 2200でもって 5500マイクロファラッドでもって、オリジナルの8200からすると2700マイクロファラッド下がった事になります。を・・・いずれ試したいと思っています。

------------------

(いずれは、説明に矢印付の写真に変えます)

修理予定の ボーズのアンプ SSS-1MC の 大型コンデンサの規格を調べると、耐圧が50ボルトで容量が6800μFです。 コンデンサの直径も 26ミリでもって、デンオンの基板に収まります。

そこで、ボーズのアンプから大型コンデンサを一時的に借りて、デンオンに使う事にしました。

デンオンの分解手順を説明します

① 最初にリアパネルを外します

② ▼ 縦の基板を外す為に、ソケットのロックを外します。 精密ドライバをソケットに差し込みロックを外します。 右側に見えるソケットにロックがあります。 左に見えるソケットにはロックがありませんが、ドライバ差し込んで基板かを外しやすくします。

③ ▼ 縦の基板が外れました。

④ 後で、矢印付の写真に差し替えますが、とりあえずは説明します。

もう一枚ある縦の基板につながっているコードを外して、フロントパネルを外します。 ※今回は、大型のコンデンサだけ交換をするので、もう一枚残っている縦の基板は外さないで、大型コンデンサの交換を行いました。

コンデンサの交換が終わり、フロントパネルを元に戻す時は次の順序で行うと楽です。

一番目は、幅の広いフラットケーブルをソケットに差し込みます。幅が広いので差し込みの入口には特に注意をして差し込みます。 両手を使い差し込みます。

二番目は、フロントパネルから出ている3本のコードを相手のソケットに差し込みます。

■ 三番目、その様にして準備が終わると次は、フロントパネルを正規の形に取り付けます。

※3本のコードをソケットに差し込む前にフロントパネルを本体に取り付けてしまうと、コードの接続が難しくなります。 フロントパネルの取り付けより前に3本のコードを相手のソケットに差し込みます。

--------------------------------

⑤ ▼ もう一枚残っている縦基板の拡大写真です

⑥ 次は、ヒートシンクとメイン基板を本体から抜き出す為の準備をします。

底の裏側にある4本のネジを外す事によってヒートシンクは本体からフリーになります。(後で矢印付の写真に差し替えます)

底の裏の4本のネジを外す前に、本体の中側に基板を止めている2本のネジも底よりも先に外しておきます。

■ヒートシンクのネジと中側の2本のネジを外すと、基板を保持しているのは2本のグロメットだけです。 なのでそぉ~と、基板とヒートシンクを片手で保持をしながら、※写真では白い点に見えるものがグロメットのツメなのですが(赤い矢印)、その1本のグロメットだけは、底の裏側からその、グロメットのツメをラジオペンチで挟み、ロックを解除してグロメットの保持する機能をフリーにしておき、基板を取り出しやすくしておきます。

⑦ 底裏の4本のネジと グロメットを解除すると、そぉ~と横になっている本体を元に戻します。 グロメットは2本あり、1本は説明した様に底裏からロックのツメを解除しますが(赤い矢印)、もう1本は中側で解除します。 そのグロメットのロックをラジオペンチで挟み、ロックを解除すると写真の様にヒートシンクとメイン基板が本体から取り出せます。

コンデンサを交換する場合、ヒートシンクはメイン基板に付けたまま交換作業をします

--------------------------------

メイン基板のコンデンサ交換をする場合、写真では縦基板が残っていますがその縦基板もメイン基板から外して行います。

--------------------------------

⑧ ▼ この写真は、ボーズにあった50ボルトの6800μFのコンデンサをすでに基板に取り付けた後のものです。 基板の後ろに2本、横になっているコンデンサが元、付いていたオリジナルのコンデンサです。

■オリジナルのコンデンサを外す時、新しい発見をしました。

大型のコンデンサを外す場合、ふつうは銅線などで余分なハンダを吸い取らせてコンデンサを外します

今回分かったのは、銅線を必ず使う必要がないと分かりました。

というのも、銅線にハンダを吸い取らせている時にショートをして、大きなショートの音と火花が出ました。

なので銅線を使う事を止めて、足の部分を交互にゆっくりと抜く方法をとってコンデンサを抜きました。

▼ 下の写真の ★部分がショートをした部分です。 プラスの配線かマイナスの足が突き出る部分と近い為に、ハンダを吸い取らす銅線によってショートをしまた。

大型コンデンサ 50ボルト耐圧のものだから まだ50ボルトに近い電圧がコンデンサに残っているのでおショートの大きな音と 強い光を出しました。

■運が良くて、ショートをしたのがコンデンサでの短い端子間でショートをしたので他の部品に大きな電気が流れなかった様でした。

■大型のコンデンサを抜くとは必ず、銅線などの吸い取り線を使うと思っていたのは間違いと知りました。 ヘタに使うとショートをすると知りました。

------------------

大型コンデンサの交換が終わり、組み立てて電源が入りました。ショートがあるだけにホットしました。

▼ これもコンデンサを交換した後の写真です

後で矢印付の写真に差し替えて、分かり易くします

------------------

今回のお試し的なテストは良い結果でした。大型コンデンサの容量を替えると低域の音に変化が出ると分かったからです。

まだ低域が強めに出るのでもう少しコンデンサの容量を下げてみるつもりです。

報告は以上です

------------

ボーズの写真を少し載せます

■この基板裏はボーズの写真です。 後でボーズのページに追加をします。